《尚书》于儒家经典中最为古老,也最难懂。从语言文字而言,韩愈、朱熹等人已明白承认它的一些篇章“佶屈聱牙”“已不可解”。而从思想内容而言,其所记多为上古帝王的为治“心法”,因而为后世学者追溯“道统”“治统”的主要凭借。唐代刘知几对《尚书》评价甚高,认为《尚书》是“七经之冠冕,百氏之襟袖。凡学者必先精此书,次览群籍。”(《史通》卷四《断限》)

近现代学者对于《尚书》的研究,大体有两个方向,一是关于思想史的研究,因为学者不能完全看懂《尚书》文献,因而多为寻章摘句、断章取义式的评论和议论,所作结论或不免偏颇。二是关于语法学的研究,因为所作是纯粹语法类型、结构的研究,这对于想要阅读《尚书》经典文本的读者而言,还不能起到一种“导读”的作用。职是之故,笔者主张,今后的尚书学研究,应注意思想史与语言学的结合。

《尚书》:一种失落的“雅言”体系

以笔者之见,中国自古以来的汉语文献,有三个语言体系:一是以今文《尚书》为代表的“老古文”语言体系;二是春秋末至清末的“古文”(也可称“新古文”)语言体系,三是晚近的“白话文”语言体系。笔者使用“老古文”和“古文”的提法,是借鉴满语“老满文”“新满文”的概念。

学者早已谈到过《尚书》文体的特殊性,早在唐代,韩愈《进学解》便称:“周《诰》殷《盘》,佶屈聱牙。”韩醇注:“聱,《广雅》谓不入人语也。”韩愈是唐宋古文八大家之首,在他看来,像《尚书》中类似《盘庚》三篇、《康诰》《大诰》之类文字,艰涩难懂,已经不能融入人们的语言体系之中了。宋代大儒朱熹也曾说:“如《盘庚》诸篇已难解,而《康诰》之属则已不可解矣。”(《朱子语类》卷七十八)有鉴于《尚书》文体的特殊性,今人谭家健先生曾专门提出“《尚书》体”的概念,得到学者的赞同[1]。然愚见以为,此概念尚不足以反映《尚书》文体的历时性特点,以及它与后世成熟古文的重大区别,因而特别标出它是与春秋末以后的“古文”甚不相同的“老古文”。

《尚书》是中国上古时代的历史档案文书,记言兼记事。体裁有典、谟、训、诰、誓、命等。《尚书》所使用的语言主要是岐周地区的方言,因为岐周地区在西周时为全国的政治中心,此地区的方言也便成了“雅言”(正言),亦即当时的官话。我们今日所见的今文《尚书》所反映的正是当时“雅言”的语言体系。这种“雅言”的语言体系不仅关乎文字的读音,也关乎字法(用字习惯)、句法(文句语法)等。

今天在人们的文化生活中,通行的是白话文。除少数古典文化研究者之外,社会上的大多数人已基本不懂古文。同理,春秋末以至清末的人们,除少数研究经典的研究者之外,社会上的大多数人也已不懂今文《尚书》各篇的语言。关于中国现代白话文的兴起,是由于书写文体与日常语体严重脱离,胡适等人极力倡导改变文风,用日常语体的白话写作,由此而有白话文。但是,究竟是什么时候,以《尚书》为代表的西周“雅言”体系被一种更为进步的语言体系完全代替了呢?我们判断这个过程发生在春秋前中期。遗憾的是,关于这段时期的历史文献基本是空白,我们所熟知的《春秋》《左传》《国语》《管子》等都是春秋末期以后之人写的。这些书已经属于一种成熟的古文文体了。

推测西周“雅言”体系失落的原因是:在西周灭亡之后,周平王带着大批移民东迁洛阳。岐周地区为秦人所占据。秦人自发展其本族的文化,原本的岐周文化渐趋式微。《毛诗·蒹葭小序》称:《蒹葭》“刺(秦)襄公也。未能用周礼,将无以固其国焉。”这是说秦人并没有继承周人的文化。而周平王东迁洛阳之后,周王朝逐渐沦落,地位有如小国,失去了话语权。其原有的文化则可能被齐、晋等大国文化所淹没。

我们从汉代杨雄的《方言》一书看,即使到了汉代大帝国建立之后,各地的方言区别仍然甚大。想见春秋初中期诸侯林立之时,各地方言的区别更大。但是,春秋时期,在齐国、晋国作为霸主国长期主盟期间,各诸侯国之间频繁的政治文化交流,经过两百多年的时间,到了春秋末期催生了一种新的较为通用的语言文化体系,就是我们所看到的孔子、墨子、老子等人的“之乎者也矣焉哉”的语言体系。这种新的语言体系与以《尚书》为代表的语言体系相比,不啻是那时的“白话文”。

笔者将今文《尚书》“语言”与春秋末之后的“语言”看作两种语言体系,那为什么两千多年来无人提出类似的看法呢?笔者以为有两个原因:第一是代表中国主流文化的儒学学者一直强调自己是先王文化的守护者和继承者,儒家经师一代代传承,大体上了解《尚书》文字的意涵。第二是古人得益于《尔雅》这部训诂学宝典,学者通过它可以大致读懂这部书。假如没有这两个因素,《尚书》突然被发现于后世社会,那学者视之将不啻“天书”也!

明胡广《书经大全·原序》引南宋叶梦得之语说:“《尚书》文皆奇涩,非作文者故欲如此。盖当时语自尔也。”这是说,《尚书》所录乃是当时人的语言,为人所共晓。由于时代变迁,语言改变,后人觉得奇涩难懂了。《尚书》究竟怎样难懂,为什么说它与后世古文属于两种不同的语言体系?

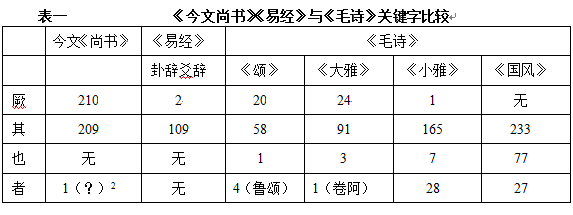

为了追索“老古文”转向“新古文”的过程,笔者选用几个关键字来加以比较:

说明:“厥”作为表示“他的”“他们的”领属格代词,在今文《尚书》中屡见不鲜。今文《尚书》中也有“其”字,但作为副词和助词,很少用作代词。发展到“新古文”,“厥”字基本为“其”字所代替。从上古文本中的“厥”和“其”的使用情况,大体可判断其文本的早晚。从上表中可以看到,今文《尚书》中“厥”字210见,而《易经》卦爻辞中,“厥”字仅2见,“其”字却有109见。说明《易经》的成书年代并不很早,应该是在西周末年之后。《诗经》中的《颂》和《大雅》皆有较多的“厥”字,表现出西周文本的特征,而《国风》中则无一“厥”字,“其”字则有233个,明显表现出春秋时期文本的特征。

今文《尚书》和《易经》中皆无“者”字、“也”字,“者”字、“也”字应出现在春秋以后的文本中。

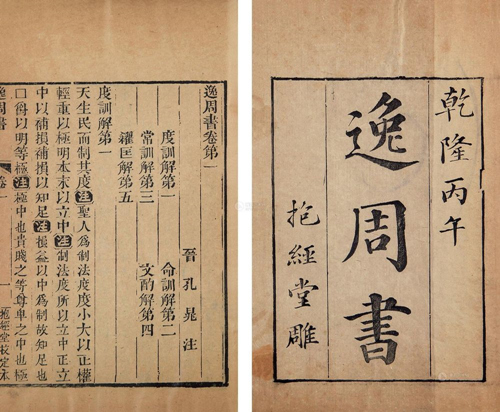

《逸周书》

《逸周书》真伪问题,曾引起学术界的广泛讨论,梁启超曾说此书“真伪参半”。依笔者的意见,此书是先秦古籍当无疑义,它应该是西周文献与东周文献的混编。其中如《祭公》篇,当为西周“老古文”之遗存,《礼记·缁衣》所引《叶公之顾命》即是此篇。而其中的《太子晋》一篇所记内容为师旷与周太子晋(约前565-前549年)的对谈,此篇已是典型的“新古文”的文体,太子晋去世时,孔子甫三岁。而这时“新古文”的文体已经成型。

以上述关键字的办法检验,《逸周书·祭公》篇有“厥”字4个,“其”字4个,并无“者”字和“也”字,符合西周“老古文”文体的特征;而《太子晋》篇无“厥”字,“其”字13个,而有“也”字3个、“者”字6个,符合春秋末以后“新古文”文体的特征。

当然,我们这样讨论“老古文”与“新古文”的区别,不免太过简约化。