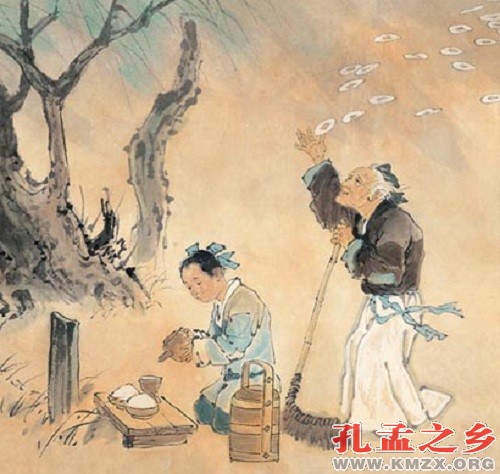

扫墓,民间习俗在清明这一天为先人墓地祭奠、培土和打扫;祭祀,指为表示崇敬备供品向祖先行孝礼。这些传统的习俗,既体现了慎终追远的孝德观念,也体现了孝德文化的延续。

一年一度的清明节又将临近,从师友学生群中得知:一对从印尼归国就学的侨生夫妇,50多年来都按惯例从香港飞返异国故土扫墓;另一位移居台湾宜兰县已20多年的学生也决定携儿孙抵先辈居住地闽北建阳祭祀祖先。由此可知:海内外的中华儿女对清明节这一传统礼俗的重视。

慎终追远,是孔子弟子曾参对孔子孝道的解释和发挥,出自《论语·学而》。曾子曰:“慎终追远,民德归厚矣”。说的是儒家传统的孝德观念,由此可知先贤对孝德的重视。

《孝经》认为:孝是至德要道。它开宗明义:“人之行,莫大于孝”。还规定了行孝的基本要求:“孝子之事亲也,居则致其敬,养则致其乐,病则致其忧,丧则致其哀,祭则致其严。五者备矣,然后能事其亲。”

扫墓,民间习俗在清明这一天为先人墓地祭奠、培土和打扫;祭祀,指为表示崇敬备供品向祖先行孝礼。这些传统的习俗,既体现了慎终追远的孝德观念,也体现了孝德文化的延续。

中宣部于2015年11月29日在国家博物馆召开“中国梦与中华优秀传统文化座谈会”,研究如何运用中华优秀传统文化资源阐释好、宣传好中国梦。

如何运用中华优秀传统文化的资源践行社会主义核心价值观,是一个迫切需要解决的课题。

孝德文化为中华优秀传统文化重要组成部分,数千年来一直影响着整个华夏民族。利用清明节扫墓、祭祀的传统礼俗,继承和弘扬孝德文化,对于塑造民族品格、滋养中国精神、陶冶中华儿女品格操守,其作用不应小视。

扫墓祭祀本质是一种精神活动,是后人对祖先的崇敬与思念,而在这个过程中祭祀者也能体验到心灵的机动与升华。这是一种灵魂的修炼,也是当代公民素质的涵养,最终会推动孝德文化的传承和社会文明的增进。