孔孟之乡讯 继中短篇小说集《老渔洼》之后,济宁小说家范金泉长篇小说《竹竿巷》,近日由黄河出版社出版发行。

长达50万字的《竹竿巷》,创作耗时十年,聚焦老济宁竹竿巷,以林家与姜家四代人的命运沉浮为主线,再现了位于山东省西南部,素有孔孟之乡、运河之都盛誉的济州,从1901年至改革开放后一个世纪的历史演变。

作品的偶数章,即20世纪初至抗美援朝这段历史,主要通过描写林海安的戎马一生呈现;而奇数章则以姜文举祖孙三代和林家第三代、第四代人的生活轨迹为着笔的重点,折射出新中国成立后,时代风云的繁复波澜。作品的情节贯穿了20世纪几乎所有重要的事件。“济州是京杭大运河畔的一座千年古城”,这是小说开篇对济州的介绍。书中穿插的对济州人文特色的展现,具有浓郁地域风情的描写,将读者的思绪载渡到更遥远的过去。民俗的凸显,令作品的历史感尤其厚重,而作者的史诗情怀亦可谓一览无余。

书中姜、林两家四代人,再加上其他有名有姓者就达二百余人之多。如此盘根错节、错综复杂的关系谱系,作者却安排得有条不紊,驾驭故事的能力令人叹服。《竹竿巷》以历史处境、现实命运和文化负载所构成的张力,钩沉民族性格的理趣,举重若轻,有着独特价值和新的高度。

长篇小说《竹竿巷》

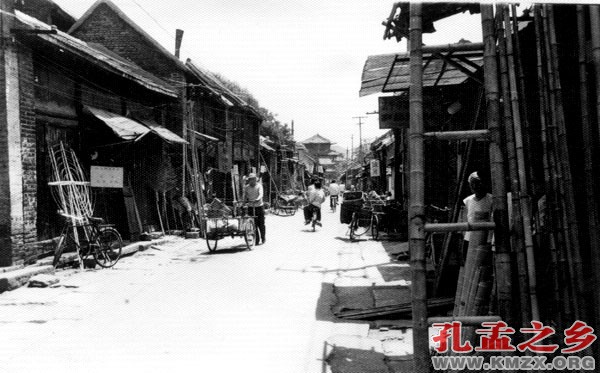

济宁竹竿巷老照片

延伸阅读:

放逐后的回归

——论范金泉的长篇小说《竹竿巷》

王敏

摘要:范金泉的新作《竹竿巷》,以林家与姜家四代人的命运沉浮为主线,再现了济宁一个世纪的历史的沿革,深刻的展示了上世纪中国艰难进行的风云跌宕。小说中浩瀚时空的自如掌控,人之命运的真诚观照,风俗人情的极尽晕染,无不彰显出作品现实主义精神与史诗品格。而作者放逐对历史的强行介入,回归生命关怀的创作理念,更是为新世纪历史书写扩宽了维度。

1

范金泉是位有“野心”的作家。2014年第一次有幸拜读他的中短篇小说合集《老渔洼》时,就已然有了这样的印象。作品中字里行间渗溢出的强烈的生命意识以及对地域文化的热爱,都真切的传递出他对文学的虔诚与自信,不言而喻的昭示着他定会在文学的道路上锲而不舍、不断攀越。果不其然,时隔不久,41万余字的《竹竿巷》既已完稿。这项耗时十年的宏大工程,以竹竿巷为聚焦,以林家与姜家四代人的命运沉浮为主线,真实的再现了位于山东省西南部,素有孔孟之乡、运河之都之盛誉的济宁从一九零一年至改革开放后一个世纪的历史沿革。小说中浩瀚时空的自如掌控,人之命运的真诚观照,风俗人情的极尽晕染,无不彰显出作品现实主义精神与史诗品格。而作者放逐对历史的强行介入,回归生命关怀的创作理念,更是为新世纪历史书写扩宽了维度。

2

竹竿巷是济州的一片商业区,因盛产竹器而闻名,号称江北小苏州,竹器业的红火,也吸引着其他行业的繁衍,竹竿巷因此成为济州最繁华热闹的所在。林铁匠家平凡有序的日子则如流水一般在此铺展漫延。熟料,女儿翠花的婚姻仿佛一粒投入湖面的石子打破了多年的平静,和睦的家庭因此支离破碎,而其长子林海安为逃避追杀因缘际会被推上战争的风口浪尖,济州局势此时也愈发紧张,一场跌宕起伏的过往由此拉开了序幕。作品的上篇,即二十世纪初至抗美援朝这段变幻莫测、诡谲激荡的历史,便主要通过描写林海安的戎马一生为我们呈现。而下篇则以姜文举祖孙三代和林家第三代、第四代人的生活轨迹为着笔的重点,折射出新中国成立后时代风云的繁复波澜。作品的情节贯穿了二十世纪几乎所有重要的事件:中华民国成立、国民革命、抗日战争、解放战争、新中国成立、朝鲜战争、社会主义改造、文化大革命、改革开放等。宽广的艺术想象,不仅让我们览略了济宁社会的变迁,也触摸到了现代中国“革命”嬗变的脉络。百年的历史仿佛浩淼的苍穹,已然让人望而生畏,而作者还通过对济宁民俗风情的刻画延伸时间的长度,进一步扩宽历史的天空。“济州是京杭大运河畔的一座千年古城”,这是小说开篇对济州即现今济宁的介绍,寥寥数语一座悠久而古朴的都市矗立在读者面前。紧接着作者用民谣的形式例数济州的名胜,尔后又对竹竿巷的由来进行了介绍,文中穿插的对济宁人文特色的展现更是信手拈来,这些具有浓郁地域风情的描写,将读者的思绪载渡到更遥远的过去。正如钟敬文所言“人类一切社会生活与文化创造都是历史,民俗当然也是历史的一部分”[1],文中民俗的凸显令作品的历史感尤其厚重,而作者的史诗情怀亦可谓一览无余。时间是生命的表征,漫长的岁月必然关涉到繁多的人物,文中姜林两家四代人再加上其他有名有姓者就达?余人之多,如此盘根错节、错综复杂的关系谱系,作者却安排的有条不紊、井然妥帖,令其各安其位,各司其命,这种驾驭故事的能力令人叹服。第三人称全知视角因其不受时空局限的特点深受长篇写作者的青睐,本文恢弘庞大的历史境况的再现亦有赖于此,然在下篇介绍林海安之子林家欢的经历时,作者巧妙的改用了内视角,即借助文中某个人物的感觉和意识,从其视觉、听觉及感受的角度去传达一切。文章通过看门人刘老头和济州学院中文系退休的美学教授老廉的聊天,告知读者林家欢及其家人的信息,仿佛《葫芦僧判断葫芦案》中门子向贾雨村剖析四大家族渊源景象的重现。不仅如此,还有廖老太灵魂出窍变身白色鸟窥视家庭成员的生活境遇,作者都以轻击重用极少的篇幅传递给读者极多的内容,不仅让我们感受到作者的睿智,亦彰显出作者古典文学的深厚素养。语言上作者更是别具匠心,平实精炼的语言风格融汇原汁原味的济宁方言俚语表现力十足,而在描写性语言上,则追求一种诗意和质感的水乳交融,如“空气的颜色像发黄的玉米叶子充满了饥饿”[2],“他迷迷呼呼进入一个流淌着暮霭的黄昏”[3],类似的句子在文章中俯拾即是,足可见作者的精心细腻。一部几十万字的长篇,悬念设置精巧合宜,戏剧冲突紧张激烈,情节发展繁富生动,没有闲笔散墨的旁枝斜出,没有冗言赘语的强聒不休,读起来干脆利落、连贯紧凑、一气呵成,丝毫没有沉闷滞涩之欠弊,这样一部无论从大处着眼还是细节推敲都可圈可点的长篇巨制足以成为新世纪文坛上历史书写的扛鼎之作。

3

漫长的二十世纪里,中国在世界资本主义体系的裹挟下,不懈的进行着现代化的努力,从君主专制到民主共和再到人民民主专制,从救亡图存转变为以经济建设为中心,中国的社会结构、历史主体、时代精神亦不断的发生变化。百余年的国家进程浓缩了欧美国家几个世纪的发展经验,其坎坷与曲折可见一斑,面对急剧变化的历史进程文学该如何面对与表达?传统历史主义以马克思主义哲学为精神内核,认为历史是线性发展的、是连续的,历史的发展有其潜在的规律性,主张历史题材创作要反映历史的重大史实或历史的大框架,探究历史发展的深层原因,指明历史的方向性和进步性。到了革命历史小说这种美学规范则发展到极致,历史叙事被划分为革命与反革命、正义与邪恶、进步与落后等泾渭分明、壁垒深严的二元对立的斗争哲学之下,如《向阳天》《保卫延安》等,均是代表性作品。伴随着改革开放的到来,思想解放的深入,逻各斯中心主义受到挑战,奉为圭臬的历史价值亦遭到质疑。克罗齐宣称“没有叙事,就没有历史”[4],雷蒙?阿隆认为,“历史认识或被当作认识的历史是根据现存之物对以往之事的重建或重构。”[5]在本土文学变革冲动与西方哲学思潮的推波助澜之下,中国的新历史主义应运而生,一批风格迥异的历史文本被推向市场,如刘震云的《故乡天下黄花》、格非的《青黄》等。新历史主义向那些游离于正史之外的历史裂隙聚光,“试图摄照历史的废墟和边界上蕴藏的异样的历史景观”[6]。他们把单一整体的历史分解成复数小写的诸历史,摒弃历史的的客观性,否定历史的进步性,消解崇高,颠覆正义,意图在“讲述话语的年代”与“话语讲述的年代”的双向辩证对话中,显露自己的声音与价值观,发现历史的本真。然而,由于为“主流历史”祛魅的迫切,新历史主义陷入偶然性的瓦砾和碎片之中无法自拔,正如方言所说“(新历史主义)哪怕是细节或局部的历史重述,其宗旨都在颠覆正史叙述的涉猎范围、叙述逻辑、价值判断、他们很大程度上的逻辑是以反抗对象的逻辑去抵抗反抗对象,即用一种宏大叙事对抗另一种宏大叙事,或者说用一种表现形式不同历史功利观去代替另一种历史功利观。”秉持一种执念去审视历史,无意会遮蔽历史的丰富性与真实性,不同程度的把历史单一化、简单化。随着上个世纪的远逝,创作环境的日益宽松,历史书写者开始有意的规避单一历史叙述的范式,此时范金泉则为中国当代文学的历史叙事提供了一部出色的作品。《竹竿巷》不受历史理念逻辑的制约与支配,不再承担政治与认知的核心任务,亦不作简单粗暴的道德评述,作品不见了偏执和锋芒,多了份平和与理性,而历史也由此更贴近真相。

历史是一个相对长的已逝的时间横切面内一段实实在在的生活流程,有波澜壮阔、深邃宏大,亦不乏世俗烟火、平凡琐碎,进而构成历史的骨架和血肉,使之生动而饱满。《竹竿巷》以济宁历史的迁徙深刻展示了上世纪中国艰难进行的风云跌宕,然作者却通过两家人的人事纠纷、荣辱兴衰为切入点,举重若轻展现了历史的残酷性,生活的永恒性。文中抗日战争进行的如火如荼,将士们在战场上舍生忘死,其悲壮和惨烈撼人心魄,然凡俗生活的步伐并未因此停滞,孙爷的儿子孙短子依然忙着娶妻生子。新中国成立后从老贾与老姜不无烦忧的对话中便可得知公私合营的经济政策的进展,而时代风向的转变也不可避免的改变着老姜儿孙们的生活轨迹。文中没有“大历史”与“小历史”的截然对立,相反二者仿佛盐和水一般融汇于生活的洪流,使“昨天”立体而鲜活。已经发生真实存在过的事件、思想和活动的流传必须依赖人的书写,而人的认识与理解势必渗透其中,那么纯粹绝对的客观则如同水中望月,然而尽管如此“不虚美,不隐恶”,力求公正依然是作者秉持的创作态度。红枪会是济州运河沿岸一代的村民以保家安民为由自发组织而成,令土匪不敢轻举妄动,也曾因军阀繁重的赋税和暴虐的统治奋起反抗,然而作者没有刻意将其塑造成草莽英雄,他们也会草菅人命,也会因巧取豪夺被百姓憎恨。共产党作为当今的执政党,其历史功绩无可争议,然而,在特殊的历史时期仍不免犯下过错。西湖纵队肃清托派思想,有嫌疑者一律格杀勿论,由此残害近万人,其手法之残忍比土匪、日军有过之而无不及,他们的行径遭到当地百姓的痛恨,杆子会甚至联合日军进行反抗,本要带着队伍投奔的周鹤村听闻此事也立刻半路折回。肃清的后果在一个小小的微山湖区就如此惨烈,遥想整个共产党管辖地区又会是怎样的景象?当然,作者并未因此走向虚无,文中共产党抗日的决心以及严明的纪律依然表明其无与伦比的先进性。面对历史,作者没有形成某种凝固、僵化的先在认识与判断,亦没有党派之见的狭隘,其卓尔不群的精神品格和艺术胸襟,使历史超越共识性的价值判断,显示出巨大的统摄力。国民党因为蒋介石面对日本侵华而采取“攘外必先安内”的政策一直备受诟病,实则,在抗日战争前期正面战场上国民党军队一直是抵抗的主力,其功绩不容磨灭,而在国民党部队里热血男儿亦比比皆是,像济州保卫战与济州反攻战中,将士们不惜抛头颅洒热血,与日军斗智斗勇,场面的悲壮,令人为之动容。作者秉承“自由的写作”,尽可能公正的“实录”事实,不以思想理性任意性挟持、删斫历史,还原历史的多义性和复杂性,带给读者更深邃斑斓的美学体验。

4

马克思主义认为人民群众是社会历史的创造者,然而,人民群众在历史书写中又扮演了什么角色呢?古典历史小说中“王侯将相、才子佳人”是书写的焦点,革命历史小说中“革命英雄”占据了历史的舞台,而人民群众则因革命需要多被整合到进步与落后甚或是反动的阵营。新历史主义小说把目光对准了处于边缘的小人物,其生老病死、爱恨情仇成为书写的重点,然他们多沦落为残酷、冷漠、茫然的一类,被欲望牵制,迷失在偶然性的深渊,仿佛是被贴上性格标签的木偶,依然因作者解构历史的需求而存在。范金泉放逐对历史的强行介入,为历史松绑的同时,亦解放了“人”,使之成为血肉丰满的在场。林海安本是生活在竹竿巷的一个普通学生,为逃避潘旅长的追杀误打误撞成了土匪,随着土匪被国军收编顺势加入国军,因其在剿匪过程和北伐战争中处事果断,英勇善战,屡获提升,在抵抗日军的济州保卫战中和反攻济州时,更是顽强无畏。抗日战争失利后,林海安无奈走上逃亡的道路,再次加入国民党队伍时,不满他们祸害百姓的行径遭到排挤,又因私放一被捕的共产党而在成为共产党的俘虏后被介绍加入了共产党。一切似乎步入正轨,熟料,西湖纵队内部血腥的肃托,使白凤儿生死未卜,姜德华命丧黄泉,林海安被迫反目成为共产党的敌人,为报仇他迫于形势不惜投靠日本人。解放战争时期,在姜文举争取下林海安率领部队起义,然而之后错误的形势判断令他选择再次反叛投靠国民党,最后走向不归路。林海安是作品中最有张力的一个人物,身份几次发生变化,个性也愈加张扬。他心狠手辣被称为“活阎王”,但是亦不是滥杀无辜的冷血之人,处决土匪时,内心也会反省,是否杀人太多,并决心以后绝不枉杀一人。他有恩必偿,不惜违抗军令私放土匪只为报救命之恩。他有仇必报,历尽艰险亲手处决潘旅长,甚至因此走向极端,投降日军报复共产党,但又是他无惧日本人的猜疑,多次私放共产党俘虏,解放战争中甚至因为乡公所的人残害了共产党俘虏而将之全部枪杀,并为此坐牢。林海安在危机汹涌的战争年代凭借有限的认知,遵循朴素的价值原则,摆渡自己的命运,然最终成为时代的注脚。尽管如此,在那个变幻莫测的时空里,又有几人眼明心亮面对动荡时局的大潮屹然立于不败之地,能做到随心而为已实属不易。叶福山与陆彬是西湖纵队的领导,面对党内肃清表现的盲目而昏聩,然被日本人俘虏后,不畏不惧,英勇就义,展现了作为共产党员的血性和崇高。范怀东本是一个同情共产党的普通百姓,面对日本人的挟持,他毅然拒绝叶福山为他求情,并庄严宣称自己是八路军战士,机智的枪杀特务毒蜘蛛后,慷慨就义。还有高二帽子原是打家劫舍的土匪,但是在抗日战场上亦是英勇无畏。张三能明知姜文举是共产党,却与之极力周旋,并通过他与共产党做起了生意。姜二瓜本是受人指使去取姜三瓜的性命,最后却用自己的命救下了姜三瓜,林秀瑶在金钱与情欲前一度迷失,然面对歹徒绑架抛弃自己的人的孩子时,人性的善瞬间迸发……在范金泉笔下,我们看到丰盈、立体的人,他们清醒又愚昧,善良又狭隘,高大又懦弱,他们有私心杂念,亦有坚守的底线。

#p#副标题#e#高尔基曾说过“文学是人学”,因而放飞“灵肉一致”的人性是文学进驻心灵前提,然对历史进程中个人生存道德的关注,则是文学走向永恒的关键。范金泉放逐对历史的强行介入,把目光聚焦到普通人所遭受的种种命运的伤痛与撕裂,将作品的审美意蕴推向更加广袤的精神空间,从而呈现出“史诗”的文化意旨。姜老黑是一个孤儿,家人均在蝗灾、瘟疫中相继死去,十二岁的他谨记父母的嘱托,孤身一身到济州讨生活。作品虽用短短几句话介绍姜老黑的身世,然天灾带给百姓的悲苦却足以窥见一隅。军阀混战,横征暴敛、草菅人命,更是令百姓深受其害、不堪其苦。而西方资本的入侵也加速了本土经济的零落:姜老黑跟老廖做工制造桑皮纸,只因“济州出现了洋鬼子造的纸”老廖则是干多少赔多少,最后不得不关门歇业。土匪猖獗,盗贼四起,百姓人心惶惶,红枪会、大刀会等民间组织应运而生,虽暂保一方平安,却也带来更多的杀戮,像郭延俭等人领导的红枪会暴动失败后,其成员被剿灭,更有十几万百姓因此无家可归。日本侵华扫杀抢掠,惨无人道,自不必细说。而共产党的肃托动辄就是近万条生命的枉死,肃托被制止又是数不清的共产党员命丧黄泉。不忍触目,不忍细思,让人不由想起了鲁迅曾说过的,历史“满本都写着两个字是‘吃人’”。如果说战争年代,人的生命就是无根的浮萍,那么和平年代的苦难又因何而来?姜文举是党的一名地下工作者,一直全心全意为党开展工作,然而,新政府成立后,却被怀疑是敌特,善良的他认为“只要不出事,就是咱们的福”,断然回家捡起打铁的行当。但是,公私合营的浪潮接踵而来,自己的铁匠铺子被强行充公,一家人不得不谨小慎微的生活。新时期,公有资产再度私有,姜贵为捍卫工人权益被崔麻子暗害而死,当年政府补偿的院子也被旧主人要回,姜小庙成了下岗工人,不久妻子也弃他而去,愤怒的姜小庙在绝望之际杀死了张歪鼻子。而姜文举则因身份的嫌疑在运动中锒铛入狱,费了九牛二虎之力才得以证明自身清白,然在为恢复军籍忙碌的过程中,失手打人,又被判刑十年。出狱后,因无法容忍电影对历史的颠倒,对他的污蔑,执意上访,终因一再受挫而心灰意冷。一直中规中矩的小学教员姜德卫与其妻子只因做派讲究被打成反革命,在饥荒中活活饿死,林海安的遗孀鞠如乐也不堪忍受批斗时的屈辱,自缢而死。卫姐是下篇出现的所有人物中人性最光辉的一个,她洁身自好独立赡养婆婆抚养孩子,然最终在生活的逼仄之下跳河自尽。沉重的旋律不由让人想起元文宗天历年间的张养浩,当时关中大旱,他被征召任陕西行台中丞,在赴任途中登临潼关古塞,面对险壮山河,抚今追昔,郁勃难舒,以深邃的历史眼光揭示出一条颠扑不破的真理:兴,百姓苦;亡,百姓苦!这八个字鞭辟入里,精警异常,恰如黄钟大吕,震聋发聩,说尽了繁华与零落背后不变的真实。作者回望历史,凝视一条条生命的挣扎和困惑,满怀的不忍与古人的悲悯不期而遇。良善之人被剥夺的一无所有,但是澹台明策、寅老五、崔麻子、张歪鼻子之流却混的风生水起,他们官商勾结、巧取豪夺,颠倒是非、混淆黑白,权利与金钱被其玩弄于鼓掌成为施害的利器。就连美学教授老廉亦不禁感慨“蝉翼为重、千斤为轻。黄钟毁弃,瓦釜雷鸣。世道如此,人心不古啊”[7]。而繁荣一时的竹竿巷此时也终于荒颓破败了。然人之苦难,到底是欲壑难填的人性在作祟,还是社会内部难以摆脱的痼疾和沉珂所为,拟或是现代化进程的匆忙与浮躁所带来的政治法权的纰漏而致?作者的细致体察不仅是对历史理性的深度拷问,亦是对社会伦理的深层追思。有论者认为“小说作为一门艺术,一门人类的精神文化产品,而在于对人的关怀和关注,在于对人的生存境遇、生存理想和生存智慧的传达和关注。[8]”作者在历史的洪荒中对人生存困境的关注,是深沉的生命意识和人文关怀的回归,更是当代知识分子精神气度的表征。

历史以自身的不可逆转性向人类展示了其残酷和荒谬,然历史终难改变,历史书写的意义何在?作家刘醒龙的观点似乎更能表达作者的初心 “人的一切经验都来自历史,只有历史才能给我们一双观看未来的明眸。我写历史也是为了更有效地认识现实。”[9]为生于斯长于斯的地方保留一串足迹,为当下打开一扇回眸自省的窗口,更为未来铺就一条通往灵魂深处的途径。搭乘作者的历史之旅,一路行走,一路沉思,而我们领略到的是作者历史不懈书写的热望,触碰到的是一颗知识分子之心不变的赤诚。

——————————————————————————–

[1]钟敬文:《民俗学概论》,第7页,上海文艺出版社,1998年版。

[2]范金泉:《竹竿巷》,第5页。

[3]范金泉:《竹竿巷》,第5页。

[4]海登·怀特:《后现代历史叙事学》,北京:中国社会科学出版社,2003年,第127页。

[5] [法]阿隆:《论治史》,冯学俊、吴泓缈译,北京:三联书店,2003年版,第99页。

[6] 张进:《新历史主义文艺思潮通论》,第33页,暨南大学出版社,2013年版。

[7] 范金泉:《竹竿巷》,第314页。

[8]南志刚:《叙事的狂欢与审美的变异》,第49页,苏州大学博士论文,2005年。

[9]刘醒龙:《写作史诗是我的梦想》,《新京报》,2005年7月10日。

- 本文出自来下吧,原文地址:http://www.laixia8.com/thread-84937-1-1.html