随着中国国力的上升,知识分子开始重新思考晚清变局中古今中西遭遇下的重大命题。其中,一批儒家学者试图从古代思想中挖掘中国现代化的思想资源,而他们的讨论逐渐集中到儒家尤其是康有为身上,而康学中的“孔教”论又受到了较多的关注与推崇。

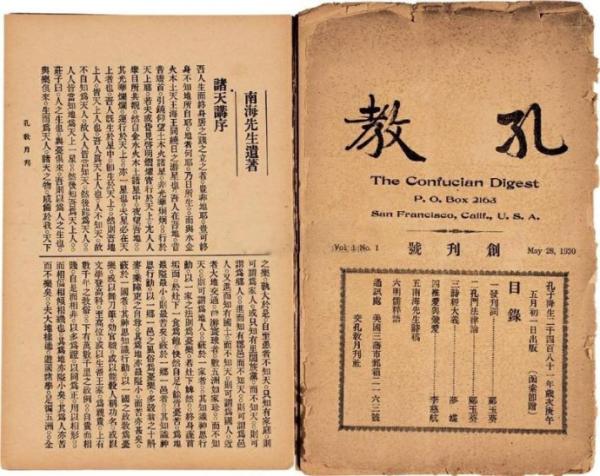

1912年10月,康有为授意其学生陈焕章在上海成立了孔教会,以“昌明孔教,救济社会”为宗旨。次年10月,在《天坛宪法草案》中,孔教差一点成为国教,但招致多方批评,最终迅速衰败。孔教会虽然已是百年前的陈迹,但当前国内儒学复兴浪潮中也出现了某些宗教化倾向,在此背景下,《东方早报•上海书评》和澎湃新闻周日发布了一组专题文章, 对儒教和康学进行了深刻反思。

1913年9月,袁世凯赞助康有为,在山东曲阜举办“第一次全国孔教大会”。

李天纲谈孔教会的兴衰

李天纲在分析孔教会建立的原因时指出,在辛亥革命前十几年,康有为就有了定道统、建教会,当教主的想法,甲午战败后清政府遭遇空前危机,康有为鼓吹建立孔教会来实现“保国、保种、保教”。而辛亥革命之后中国社会出现的信仰真空和由此而来的“宗教热”也是孔教会得以成立的基础。

李天纲指出,康有为想要学习西方,建立政教一体的帝制。他理想中的先进国家既是帝制的,有一个“虚君”做国家元首;也是教会的,有一个“教主”(素王)管理道德。 李天纲认为康有为确实心系家国天下,但公心之下藏有一个大的私心。而袁世凯的皇帝梦和康有为的教主梦两相配合,1913年9月,袁世凯赞助康有为,在山东曲阜举办“第一次全国孔教大会”。会后,康有为担任孔教会总会长,俨然成为孔教教主。同年10月31日完稿的《天坛宪法草案》第十九条下出现了“国民教育,以孔子之道为修身大本”的条款,陈焕章随之向袁世凯上书——《请定儒教为国教》。

在当时的知识界,除几个今文学家赞同“孔教”主张外,本就没有人支持康有为的孔教主张。“定儒家为国教”遭到袁世凯政治顾问马相伯、章太炎的坚决抵制,知识分子们一方面不承认“孔教”有宗教性,另一方面指出康有为模仿的“政教合一”之“国教”,在欧洲宪政民主的国家已经不存在了。1916年以后,儒教元气大伤,一蹶不振。

关于孔教会衰败的原因,除了知识分子的反对以外,李天纲认为,康有为建立孔教会的本意是做一个宗教改革,但康有为高高在上的精英主张不能迎合民众的信仰需求,本质上只是政治运动的附庸,导致儒教跌出了中国的宗教改革进程。而孔教会的另一大致命伤,是它的政教合一模式无法适应现代社会和现代人性。李天纲由此指出,佛教、道教都至少保住了宗教地位,而儒教却在相对有利的条件下丧失了机会,康有为的孔教会需要负一定责任。孔教会和五四运动中“打倒孔家店”搞全盘西化,这两种极端倾向是相互激发的,孔教会的失败,牵连了整个儒学、儒家体系的衰败。

谈到干春松、唐文明、曾亦等当代儒家学者特别重视康有为的思想资源这一新动向,李天纲同意台湾新儒家学者李明辉的看法,即他们所标榜的“政治儒学”是历史上从未实现过的想象的“乌托邦”。李天纲认为儒学作为传统文化的某一种形式,可以参与到社会生活当中来,但不能作为官方意识形态。

李天纲最后总结道,康有为、陈焕章的孔教会是力图成为国家宗教的新兴宗教,并不是传统的儒教。在世俗化和多元化的世界潮流中,“康党”逆势而动,抱定了国家主义的宗教路线,那就是死路一条。

康有为

李文杰:被重新发现的康有为

李文杰在文中对一度被边缘化但近年来又重新热起来的康有为及其学说进行了反思。他指出,康有为对古史和儒家经典权威的解构具有启发性,但他的思想学问及改革路径,不仅是反对者,就连同时代的改革者以及后辈受惠者都不赞成。而今天的儒家学者发挥康学,看重的恰恰是康氏被攻击最力的内容,如兴孔教。

李文杰认为即使在眼下学术创新的潮流下,这些主张仍有太多的不确定性和误读在其中。他援引曾在戊戌变法期间主张借镜西法的湖南巡抚陈宝箴对康有为孔教主张的批评,论证孔教论是改革阵营学说中最荒谬的部分,同样赞成改革的如张之洞、汪康年、孙家鼐等也持相近看法。

康有为学说中的宪政观念也被作为重要的“思想资源”,李文杰指出康有为及其党人所提议的议院,意在架空军机处与总理衙门,由康属意的班底替代军机大臣与总署大臣。在这个过程中,只有权力之争而未见议会精神。

蔡斯宇:孔教的突围?

蔡斯宇认为干春松的新著《保教立国——康有为的现代方略》从某种角度看可以作为对“孔教如何突围”这个问题的回答。

在蔡斯宇看来,干春松一定程度上认可康有为之所以建立孔教存在应对基督教冲击这一面向。不过,同样是大陆新儒家的唐文明曾指出,孔教模仿基督教的说法“至少就康有为早期的孔教建制主张而言”是很不妥当的,他认为康有为早期主张的是顺乎人性的“阳教”,而不是狭义的宗教(“阴教”)。

蔡斯宇援引书中的观点指出,干春松认为孔教会主要承担两个功能,一是对于传统价值和生活习俗的继承,二是提供民族国家的合法性基础。蔡斯宇指出,中国近代史已经证明了狭义的宗教意义上的孔教无法成为现代民族国家的认同标志,而广义的孔教试图成为现代民族国家的根基,一方面似乎过于看重自己,另一方面似乎忘却了要进行现代转换。

干春松认为德行化(“公民宗教”化)和礼仪化或许是孔教可以考虑的出路,蔡斯宇指出干春松提出的让儒学发挥道德建设的积极作用和应对中国国家文化符号缺失的现状都是有益的设想,问题是,“这些国家符号为何一定要来自儒家?自称孔教、儒教的儒学如何超越具体的宗教派别?”