跖(盗跖,柳下跖)要早于孔子一百多年,却因一个故事,让他们有了历史上的交集。据记载和传说,一日,孔子登临邾国东山(今邹城峄山),在山上向东南望去,看到一处林木葳蕤、炊烟袅袅、环境清雅之地,听邹地弟子介绍,此地名柳下邑,是前鲁大夫柳下惠的食邑。孔子对柳下惠推崇已久,遂率众弟子慕名前去拜访。柳下邑在当时已是繁华之地,村大地阔,孔子和众弟子从村西游至村东,皆汗水涔涔、口干舌燥,忽在东南处发现一汩汩清泉,口渴欲饮,有村民拿器皿前来搭讪相助,称此泉奇特,四季常流,水甘清冽,尤其冬季,泉水仍不断向外流溢。孔子颔首赞叹,取水欲品,又听村民说此泉是柳下惠之弟柳下跖发现并为民所建,为纪念他,取名“盗泉”。孔子听后,忽放下所端之器,命众弟子不得饮水,且训之曰:“志士不饮盗泉之水”。并且对柳下惠有盗跖这样的弟弟深感惋惜,对柳下惠教弟无方也颇有微辞。众弟子只得口忍干渴,随孔子悻悻而去。

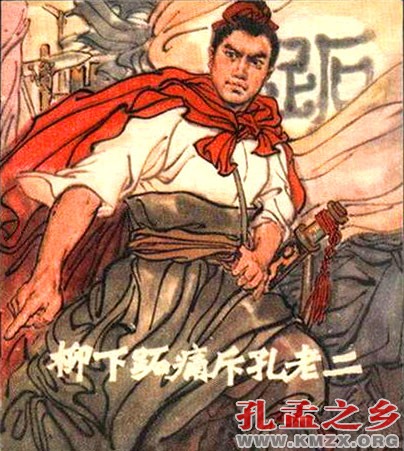

故事虽已久远,但自然可信,孔子对有“盗”之名的柳下跖不以为然、坚决不饮“盗泉”之水,符合他忠君爱国、注重名节的一贯主张。在看庄镇柳下邑村,仍然还有盗泉的遗迹,只不过因避“盗”之名而被后人改成“小柳泉”。这个故事却不断被人引申和演绎,由此引发了更多的故事。这些故事虽然不符史实,却因流颂甚广而让人信之为真。首先是庄子以超然的笔法,让柳下跖和孔子面对面会在了一起,并且有了一场十分激烈和深入的争辩,因庄子倡扬道家、反对儒学,这场争辩自然以孔子失败而告终,并且庄子假托柳下跖之名,颂扬了道家绝圣弃智、不慕权贵、崇尚本真、尊重生命的理念。后人对这次会面推波助澜,故事更加精彩和深入人心,直至到文化大革命,把这次会面引向阶级斗争,故事也推向了高潮。在当时的社会背景下,柳下跖在故事中作为农民阶级的代表,自然是义正辞严、大义凛然的,被称之为“怒斥孔丘”。

穿越历史,回归本来,我们会发现对柳下跖的很多记载和评价,这些评价褒贬不一,但让我们能够更为客观真实地认识柳下跖。据多项史料记载,柳下跖名展雄,是鲁贤臣柳下惠的弟弟。柳下跖因不满奴隶遭受贵族压迫,集结义军万人,揭竿而起,转战黄河流域,惩恶扬善,杀贵族,救奴隶,所到之处,“大国守城,小国入保”,各诸侯国望风而靡。《荀子》一书称颂柳下跖“名声若日月,与舜禹俱传而不息”,《史记》称:“其徒颂义无穷”,而《史记·伯夷列传》中却说:“盗跖日杀不辜,肝人之肉,暴戾恣睢,聚党数千人,横行天下,竟以寿终,是尊何德哉?”目前各种网络搜索和百度百科较为普遍的说法是:“柳下跖,春秋末著名的奴隶起义领袖,邹城看庄镇柳下邑人。柳下跖被历代统治者骂作盗跖,有‘志士不饮盗泉之水’之说,即指他”。从史料来看,对柳下跖赞颂较多的是他的“盗亦有道”。所谓“有道”,说法也不一。其一是偷盗有道。有文记载:“跖之徒问于跖曰:‘盗亦有道乎?’跖曰:‘何适而无道邪?夫妄意室中之藏,圣也;入先,勇也;出后,义也;知可否,知也;分均,仁也。五者不备,而能成大盗者,天下未之有也’”。意思是说盗贼也有行为规范,如果发展壮大,也要遵守一定的原则。但这种说法讹传的成分较多,因柳下跖盗之名其实是因反抗统治阶级而被污名,并非真有偷盗之意,故不足为信。其二是道义。盗跖领导奴隶对抗奴隶主阶级的统治,追求平等、反对压迫、劫富济贫,主张“人人生而平等”,反对社会等级,打出“分均”的大旗,这种为民请命的行为贯彻了道义的思想。后世的造反起义者多奉跖为师为圣,如梁山宋江打出的“替天行道”的旗号,就是“盗亦有道”的传承。隋未十八路反王并起,他们反对暴政,扶持明君唐王,山东响马多来柳下邑村慕名拜访,并把盗泉改名为响马泉。其三是道家之学。从《庄子·盗跖》篇中可以看出,庄子对盗跖十分赞赏,认为他安时处顺、逍遥无待,穷天理、尽道性。三国时期,崇尚自然和道家思想的竹林七贤慕跖之名前来拜访,在柳下邑周边游山揽水、享乐田园,并顺河而下,与贤圣相临而居,几月不去,他们所聚会的村庄被后人改名为七贤村。

无论历史怎样演绎,最可信的史实是柳下跖和孔子的对话,是两个山东人的对话,他们代表两种不同的思想,被后人发扬光大,都融入了山东人的性格血液之中。孔子主张忠君爱国、仁者无敌。但孔子之忠被后来的统治者引导为愚忠,君君臣臣、父父子子之间,君父的权威被放大到绝对化。而盗跖的反抗精神,也不失对孔子思想的中和。孟子对孔子的忠君思想有了一定的突破,提出“君之视臣如草芥,则臣视君如寇仇”“得道多助,失道寡助”,这种要求辅明君、弃暴政的主张,多多少少与盗跖有相通之处。

图为文革连环画封面