70年前的8月15日,日本裕仁天皇的“玉音放送”,宣告日本无条件投降。这是中国人永远铭记的一个日子。

本期青阅读,把目光投向1949年以来的抗战文学。

新中国成立后“十七年”时期的抗战小说,反映了共产党领导下的敌后根据地斗争,作者多有抗战生活的经历,写作上面向大众,较为通俗,故事性强,许多被改编为电影、连环画等等,广为人知。而抗战文学自80年代乃至新世纪以来,有了较大变化。题材大为拓展,人物三教九流,主旨手法多样,无论以抗战为背景来描摹“人性”,还是正面强攻的军事作品,无论全景式的展现,还是局部的细描,乃至谍战等类型文学,不一而足。值得注意的是,随着时代的变化,对国民党正面战场的描写,成为许多作家的选择。

文学是另一种历史。抗战文学不仅是对烽火岁月的回望,创作者对历史的认知,总是隐含着对自身时代的思索。

何顿:追随将士们的足迹

湖南作家何顿2011年出版了长篇小说《湖南骡子》,60万字,讲述何氏五代人的家族史,其中包括主人公在长沙四次会战中的经历。后来他又写了小说《来生再见》,最新的则是《黄埔四期》,刊发于今年《收获》杂志的长篇专号(春夏卷),近期将由湖南文艺出版社推出单行本。有评论家将这三部小说归为何顿的“抗战三部曲”。

何顿告诉青阅读记者:“我是童年的时候,见过这些生活在底层的抗战老兵,他们当年也就是我现在这般年龄。”在夏天的夜空下,住在街上的老兵总是讲起一些打日本人的事,那时何顿还是小孩子,老兵们并不理睬他,“但我却记住了他们。他们曾经是国军,被政治运动欺压着。”后来何顿家搬离了那条街,当他若干年后再回去寻找童年,问及街上的某某老人,“得到的信息是他们死了。”过往的记忆,成了他创作小说《来生再见》的引子。“我觉得社会待他们不公,我写他们是祭祀这些抗战老兵。”何顿说。

《来生再见》的主人公黄抗日,20岁顶替哥哥应征入伍,参加了长沙的三次会战。先是打日本人,后又转为游击队,打日本人和国民党军队,直到1949年底,这个害怕战争的人才告别战争。之后黄抗日的命运跌宕,小说写了他在政治运动期间的悲惨人生。“在左的年代,他们是被欺凌的,被革命群众摁倒在社会最阴暗潮湿的角落里,就因为他们曾经是国民党军队的一员。文学应该真实地还原生活,作家必须做到客观地书写社会,才能出好作品。”

何顿擅长写湖南的故事,他写抗战题材,亦是直面湖南抗战史。《来生再见》的重点是常德会战和衡阳保卫战。“抗日战争期间,中日一共发生了22次日军10万人、国军20万人以上的大规模会战,湖南打了6次,占了四分之一还多。有一点很多人不知道,日军进攻湖南是四负、一平、一胜。”何顿觉得,书写湖南抗战是他的责任。“湖南在抗日战争期间作出的贡献是巨大的,可是湖南没有作家写这段历史,我以为这是个缺失,必须补上。湖南人都不写,那就更没人写了,我若不写,下一辈作家更不会写,这种思想一旦产生就没法消除,这大概就是一种责任吧。”何顿说。

在完成《湖南骡子》和《来生再见》之后,何顿觉得“对得起这些老兵了”。他正准备把这个题材放下时,有两个黄埔四期军人的后裔拿着厚厚的资料找到他。“贺百丁(胡宗南的部属)和谢乃常(杜聿明的部属)的后代把他们父辈的回忆文字给我看。3万字的回忆录让我在阅读中产生了幻象,一个个人物仿佛从文字里走了出来。让我觉得必须要写。”

贺百丁的后代告诉何顿,他父亲在淞沪会战时是国军团长,指挥作战时,日军的一块迫击炮弹弹片把他的肚皮划开了,肠子流了出来,可是他自己竟没感觉,是他的警卫员发现的。“我听得血脉贲张,那一刻我瞪大了眼睛,身体都僵硬了,觉得上一辈军人真了不起。因此更加坚定了我写《黄埔四期》的决心。”

《黄埔四期》写的是全国抗战,从忻口会战、淞沪会战到中国远征军赴缅作战。在小说里,何顿把贺百丁与谢乃常经历的恶仗一场接一场地写下来,唯独不写抗战胜利,因为“他们根本没有享受到胜利”。他四易其稿,写作期间还沿小说主人公的抗日足迹走了一遍:上海、西安、山西忻口、中条山、广西昆仑关、河南信阳、开封的兴隆集、高塘寨、陈留口、武汉竹竿铺、罗山、怒江、高黎贡山……当年他写《湖南骡子》也是一样,写完书后,资料用化纤袋装了有整整一袋。

“抗日战争打了那么多年,却没有几部还原历史且令人称道的好小说,实在是不应该。”在何顿看来,苏联卫国战争小说,如《这里的黎明静悄悄》、《一个人的遭遇》皆是优秀的战争小说。“中国的抗战时间这么长,大会战打了22次,小的残酷战斗更是不计其数,而小说之所以少,有特殊年代的特殊原因。数量上少,矮子里面又拔不出高个儿,不及国外的二战小说就正常。好在今天我们的党胸怀宽大,随作家怎么写,好作品就出来了。”

谈及当下抗战题材的创作,何顿坦言,自己并没读过别的作家写的抗战小说。“一是怕读到好作品从而失去写这个题材的信心,其次我怕自己在写作中受别的作家影响,就索性不读。”他说,自己不知道抗战题材书写国民党正面战场是否已成为潮流,或者有什么趋势,“作家写什么只有作家自己知道。好作家从来不会跟风。但作家需要写,不然是对前辈的不恭。写,是为了不能忘却的历史!”

完成了“三部曲”的何顿说自己已经尽力了。因为《黄埔四期》面世,一个黄埔六期和一个黄埔八期的后裔找到他,想让他写写他们的父辈,何顿谢绝了,“我把自己对那段岁月的感觉写尽了,再写,就是重复。”

范稳:和遗忘打一场战争

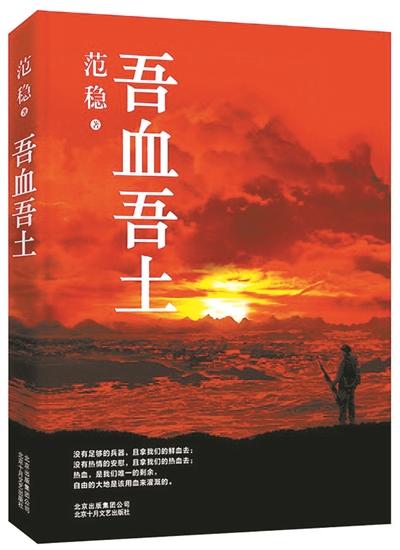

在完成“藏地三部曲”(《水乳大地》、《悲悯大地》、《大地雅歌》)后,作家范稳回藏区转悠了几次,试图再度寻找选题,但并不顺利。“也许这是上苍赋予我的某种使命完成以后,让我寻找新的突破口。”范稳告诉青阅读记者。2011年,他受邀参加在滇西举办的“忠魂归国”活动,迎奉当年战死在缅甸战场的19具远征军士兵的遗骸。“他们的经历都在我的想象之外。”受到震撼的范稳开始研究滇缅战场的历史,最终完成了长篇小说《吾血吾土》,讲述远征军老兵与现代知识分子的命运,2014年10月由十月文艺出版社出版。

创作过程中,范稳想找到历史的当事者谈谈。“所幸的是抗战这段历史对我们来说还不算太遥远,不幸的是这些抗战老兵在世的已经不多且年事已高、疾病缠身,而且他们对往昔烽火岁月的回忆已经模糊零碎。”他拿着采访本,走到老兵身旁。“普通人可能知道一些历史概念和历史名词,但文学的任务就是要去形象化地丰富并灿烂这些已经进入或没有进入历史教科书的概念和名词,比如‘远征军’、‘滇缅战场’、‘飞虎队’、‘滇缅公路’等等。”

三年间,范稳访问了20余位老兵,其中年纪最小的是88岁的腾冲老兵卢彩文,最大的是113岁的龙陵老兵付心德。“如果一个作家能通过作品诠释清楚一段历史,那是他的幸事;倘若他能发现一段被遮蔽的历史,并通过文学的手段表现出来,那就是他的职责和义务。”最终,他选择以吴鲁老人为原型,塑造小说的主人公赵广陵——转投黄埔军校前,吴鲁是云南大学法律系二年级的学生,如果不是投笔从戎,他或许可以成为一个衣食无忧的法官或律师,“他们那一代人,把从军御侮抗敌,当做自己的义务和责任。正是由于他们当年的选择,我看到了中国知识分子的血性和伟大。”

范稳把《吾血吾土》的背景选定在西南联大,他认为这里是倡导民主自由的精神堡垒,也是坚持抗战的文化堡垒。“西南联大共有8000多学子毕业,从军抗日的有1100多人,即每100人中有14人投笔从戎。”在小说中,主人公西南联大的优秀学子赵广陵,为了民族大义,投考黄埔军校,参加远征军。在1944年的松山战役中,他死里逃生。然而,为了躲避另一场战争,他不得不隐姓埋名,最终还是没有躲开历史的滚滚洪流。

“我采访的大多数抗战老兵,他们的命运大体相似,打赢了抗战,战胜了日本侵略者,但他们在自己的第二次‘抗战’——人生命运之战前却几乎都失败了。”范稳说。这让他觉得必须把抗战之后老兵的遭遇写下来,和平年代没有战火,但遗忘是更大的敌人。“我把遗忘分为自然性遗忘和被迫性遗忘两类,前者是被时间打败的遗忘,后者是被各种政治因素强迫的遗忘。在我采访抗战老兵的过程中,深感这两种遗忘模式对历史真相的戕害。一个远征军的驻印军老兵告诉我,他在‘文革’中交代历史问题时,说自己曾参加新一军打过日本鬼子,但马上被造反派断喝:你胡说,打过日本人的是新四军,哪里来什么新一军?”话至此处,范稳沉默了。

在小说中,范稳借主人公之口说出一席话:“衰老不是我们的敌人,贫穷孤独也不是,死亡更不是,遗忘才是我们最大的敌人。过去我们是装作遗忘,现在不想遗忘了,它却强大得像当年的日本鬼子。我们得跟它打又一次‘抗战’了。”

书写,是拒绝遗忘的方式。范稳说:“过去,文学研究习惯分为‘解放区文学’和‘国统区文学’。而在今天,抗战文学的书写方兴未艾,已经超越了党派的藩篱,作家们更多地从人性、从个人命运、从民族共同体、从历史的重新发现和梳理方面去下工夫。无论是宏大叙事还是微观展现,作家们的禁忌越来越少,越来越贴近历史的真实。这是时代的进步,是文学的幸事。”对于当今的抗战文学写作,范稳认为,作家们依然有使命。“无论是敌后战场还是正面战场,无论是国内战场还是境外战场,文学的发现和书写依然不够。”

近年来,无论历史研究还是文学书写,“正面战场”都是热门题材。范稳告诉青阅读记者,前中共中央总书记胡锦涛在纪念抗战胜利60周年的大会讲话中,提到国民党和共产党领导的抗日军队,分别担负着正面战场和敌后战场的作战任务, 以“两个战场论”涵盖了国共合作的抗战历史。自此,对正面战场的研究、梳理、文学表现日益增多。“也许因为这段历史被遮蔽太久,表现得不够,也许因为正面战场那种大兵团、大会战更能展现中国人的抗战血性和意志。在今天,我们知道了如何正确地面对历史,如何尽己所能地弥补历史的缺憾。”范稳说。

黄国荣:记住那些无名而无畏的中国人

军旅作家黄国荣最新长篇小说《极地天使》即将由作家出版社出版。该书以二战期间中国百姓帮助集中营侨民的故事为主线,呈现了抗日战争中一段鲜为人知的历史。

黄国荣曾在山东当兵18年。电话采访中,他告诉青阅读记者,三年前他与部下参观山东潍县侨民集中营遗址,深为震惊。“我们过去老说外国帮助中国人抗日,但是我们不知道中国人是怎么帮助同盟国的。”对此,1942年3月至1945年8月,山东潍县侨民集中营的历史做出了无声的回答。

珍珠港事件爆发两个月后,美国总统罗斯福签署9066号行政命令,在洛杉矶建立日裔集中营。日本当局随即在中国香港、上海和山东建立同盟国侨民集中营作为报复。其中,山东潍县的集中营规模最大,以当地基督教会活动中心“乐道院”为据点,关押了21个同盟国的2008名侨民。

侨民中不乏世界名流,包括外交官、商界精英、大学教授,甚至奥运冠军。三年半时间中,他们被剥夺了社会地位和人身自由,食不果腹,衣不遮体,遭受精神和肉体的双重折磨。黄国荣认为,这样了无人性的迫害,“除了奥斯威辛绝无仅有。”

当地的中国百姓通过各种方式援助外国侨民,甚至不惜以生命为代价。因营内物资缺乏,“地下黑市”交易成了侨民们的生命线。他们从集中营偷偷抛出衣服、手表等物品,营外的中国人接到包裹,回馈给侨民急需的食品。掏粪工张兴泰是当时唯一能自由出入集中营的中国人,承担了信使角色,甚至将信件藏在鼻孔中逃避日军搜查。日军顾虑美国日裔的安危,不敢对欧美侨民有过分之举,却肆无忌惮地对中国人展开杀戮。广文中学校长黄乐德帮助两位侨民出逃联络救援,日军以此为由,烧毁千余间房屋,200多名中国百姓无辜丧生。

#p#副标题#e#战争的阴影逐渐消散,中国人的质朴善良和不图回报却令侨民们念念不忘。当年受人帮助成功越狱的美国人恒安石,在中美建交后担任驻华大使。恒安石卸任之后,1987年专程拜访潍县。2005年,潍县集中营解放60周年之际,67名受害者旧地重游。当年的救命恩人们早已离世。如今,只有每一位受害侨民的名字,铭刻在潍县集中营纪念馆的纪念碑上。

美国导演斯皮尔伯格的电影《太阳帝国》曾经揭露了上海的侨民集中营惨状。《极地天使》则是反映潍县侨民集中营景象的文学作品。黄国荣告诉青阅读记者,关于该集中营的史料多来自亲历者回忆,罕有学界研究。他希望这本小说能帮助后人全面了解抗日战争,了解同盟国之间的并肩战斗。“我想突出世界反法西斯斗争的民间性。”战争不仅是军队间的交锋。无名而无畏的民众,也许是长期以来人们历史视角中缺失的一环。文/张楚楚

小说里的抗战

青阅读为您简要梳理中国作家笔下的抗战小说。需要说明的是,我们略去了与抗战历史同步展开的抗战文学,以及如今网络连载小说中难以计数的抗战题材。以下作品,从1949年之后在文坛,在读者中有一定影响的小说中选取。

《铁道游击队》,刘知侠著,1954年。鲁南枣庄矿区的工人秘密组成抗日游击队,小说主要人物都有原型。作者说,写之前他特意先学习了《水浒传》。

《烈火金钢》,刘流著,1958年。展现了冀中军民的抗日斗争,塑造了史更新、肖飞等智勇双全的英雄。小说有评书味道,传奇性十足。

《风云初记》,孙犁著,1951年至1963年。冀中人民的抗日生活。武戏文唱,孙犁的笔法是多么的独特,无需赘言。

“十七年”时期著名抗战小说还包括:徐光耀《平原烈火》、李晓明、韩安庆《平原枪声》、雪克《战斗的青春》、冯志《敌后武工队》、李英儒《野火春风斗古城》、冯德英《苦菜花》等。此外郭小川写于1957年,1979年才得以发表的叙事长诗《一个和八个》极为独特。

《红高粱》,莫言著,1986年。山东高密东北乡浓烈的人生故事,“我爷爷”既是土匪又是抗日英雄。显然,这类作品已突破了传统抗战小说、军事题材的范畴,另有追求。

《战争和人》三部曲,王火著,1993年。以国民党上层官员、法学家童霜威、童家霆父子的遭遇为主线,全景式展现了抗日战争时期大半个中国的社会画卷。获第四届茅盾文学奖。

《野葫芦引》三卷,宗璞著,1998—2009年。包括《南渡记》、《东藏记》、《西征记》。塑造了抗战背景下的知识分子群像,语言典雅。《东藏记》获第六届茅盾文学奖。

《亮剑》,都梁著,2000年。共产党将领李云龙丰富多彩的一生,电视剧使其传奇军人的形象更加深入人心。

《历史的天空》, 徐贵祥著,2000年。梁大牙和陈墨涵阴错阳差,分别投奔共产党和国民党,展开了各自的命运。获第六届茅盾文学奖。

《大崩溃》,都梁著, 2012年。描写豫湘桂大血战,写史为主,写人为辅。信息丰富的全景式书写。

《回家》,海飞著,2014年。国共两军的数十名伤兵,劫后余生流落到一座小镇。最终,不同的人,汇聚到保家卫国的旗帜下。

《向日葵》,衣向东,2014年。胶东八路军为建立兵工厂全力争取一个技术人才,最终使得这个花花公子深受震撼,成长为抗日斗士。

新世纪以来的抗战小说值得一提的还包括:温靖邦《虎啸八年》、石钟山《遍地鬼子》、尤凤伟《生命通道》、常芳《第五战区》、铁凝《笨花》、李西岳《血地》、王秀梅《一九三八年的铁》等。(文/张知依 尚晓岚)