当一个乡土中国在快速消失,乡土文化和农耕文明已经沉潜到历史的深处,我们需要一把钥匙,能够打开我们心底尘封的故乡。《孔孟乡俗志》就是这样一把钥匙,它以独特的绘画语言,表达对土地的感知和对乡土的情怀,它是感性的,它没有社会学、历史学、民俗学所要求的数据,却留下了“数据”所无法呈现的东西。恰恰因为它是非学术的,是泛文化的,所以它更直接,更容易打动人,激起我们内心深处的记忆和情感,能够让乡愁永驻、乡情长存。

近日,由泰山出版社出版的《孔孟乡俗志》(王世会/绘著)一书正式出版发行。《孔孟乡俗志》分“农事活动”“手工百业”“乡风民俗”三个部分,共收录200幅民俗绘画作品和相应的文字记录,作者王世会历时30年,系统、完整地整理、记录、保存了孔孟之乡的乡风民俗。我们会从中看到儒家文化在中国人日常生活中无处不在的闪现。收藏消逝的故乡,赠送共同的记忆——现在,乡愁就凝固在这些源于泥土的图画之中,乡情就弥漫在这些朴素的字里行间。

王世会,1954年生,梁山人,天津师大美术系毕业。曾师从李苦禅、范曾习画。国家一级美术师、 北京外经学院美术教授、山东美术家协会会员、中国水浒研究会会员、中国民俗学会会员。

王世会的水浒画是他的一个强项。他的水浒画特点鲜明,其艺术表现形式与当今风行的水浒画拉开了很大距离,有鲜明的王世会风格。其风格可以概述为柔情、豪放、不拘泥于描绘水浒中的具体情节,而重点挖掘水浒中的诗情画意之美,豪放豁达之美,山水野逸之美,历史古典之美。他创作的长卷画《水浒传图卷》,被各媒体多次报道,并被一些大机关单位当作精品收藏。他绘的梁山好汉一百零八将印成了《梁山印象》、《水浒英雄谱》、《水浒战具图》等多种版本的书籍发行。

特别是他的乡俗画创作,已在全国形成了一定的影响,基本形成了王世会风格的乡俗画派。在美术流派林立的美术界,以稳稳立住了脚根。早在2004年,央视《走遍中国》栏目又专门报道了王世会的乡俗画创作,乡俗二百图以《鲁西南乡俗忆旧》为题,在菏泽的《牡丹晚报》上连载了二年。后又在《黄河报》、《济宁日报》、《梁山报》、《东营日报》、《河北科技报》、《山东侨报》等长时间连载,齐鲁台、菏泽电视台、济宁台也多次报道王世会的乡俗画创作。全国许多大网站,也载有王世会乡俗画创作的很多讯息。

近来,乡俗画家王世会在乡俗二百图的基础上创作了的300米长卷画《清明下乡图》,受到人们的热议。王世会的这幅长卷,就是在原乡俗200图的基础上又加以扩充完善,然后画出来的。这是王世会一系列乡俗画创作中的一个高峰。这幅画长300米,高50厘米,画上人物七千余,各式农具、工具、车船等器物八千余。画面上所描绘的地域:北起长城,南至长江,涵冀、鲁、豫、苏、皖、广、中原地区;描绘的时段:上起一九五零年,下至一九八零年。王世会就是将这个时段这个地域的乡村生活的方方面面,以实录的形式描绘了下来。画面还配上原汁原味的乡村民谣200多首,小段文200多篇。

王世会画此长卷,以逼真写实为主要表现形式,每一件农具几条腿、几个撑、几个拉绳,都力争做到与实物分毫不差,如果照图复制出来,马上就可放到田里去用。按王世会的话说,这幅长卷就是要作到:中国传统农业时代的、大中原地区的、乡村生活实录。要画就要画精、画实、画充分,不计其繁,不计其耗时多少,不计其尺寸长短。唯求其精,唯求其实,唯求其美。这幅长卷画一推出来,就得到了很多专家学者的好评,有极高的历史价值、民俗价值和美术价值。

花糕

蒸花糕

每年的正月初二,是闺女与女婿回门的时候。丰盛的午饭过后,闺女要回婆家时,娘家会送上一个蒸好的大花糕。这花糕用上好的白面、红枣蒸成,上面捏着好看的花样,一层一层的迭码成一个金字塔形。闺女将花糕带回婆家,可一块一块切开来吃。吃着娘家给蒸的大花糕,闺女心头别提有多滋润了。

【民谣】腊月里,蒸花糕,磨白面,煮红枣,白面和上一大盆,大小子切得匀,先捏一个石榴花,六个红枣一边仨,再捏二龙来戏水,两个红枣当龙嘴,一个花糕七八层,层层花样都不同,俺姐带着回婆家,前街后街逢人夸。放上俩月舍不得吃,馋得姐夫哼吱吱。

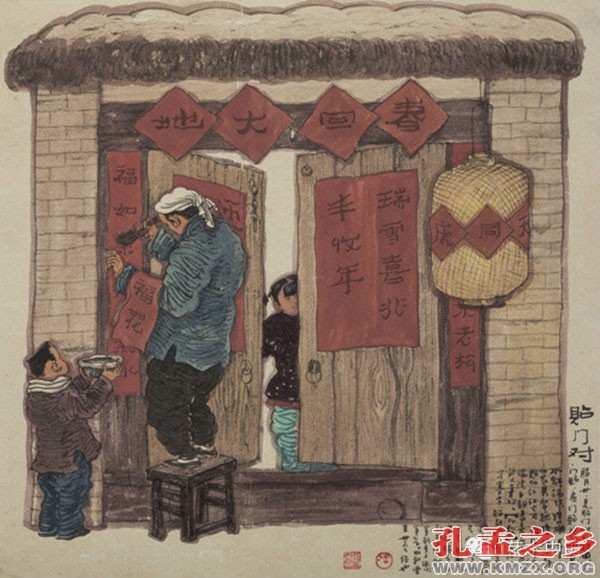

贴门对

贴门对

腊月三十,是贴对联的日子,院门、房门、迎门墙、粮囤、大车、锅灶、牲口圈、犁、耙都要贴,贴完了,满院满屋一片火红,过年的气氛浓极了。

【民谣】大红纸,写墨字,贴到门上添喜气,贴到院里添瑞气,贴到柜上添财气,贴到囤上添福气,拿在手上添年气,贴到脸上添乐气。

斗羊

斗羊

斗羊是一项很有刺激性的活动,尤其鲁西一带的小尾寒羊,个大、性躁、善斗,一般在较为重大的民俗活动中,都爱让斗羊去壮壮声威,斗羊性最猛的年龄约在3—4岁,体重60-80公斤。近几年,小尾寒羊因其生长速度快、耐粗饲、抗病力强、繁殖率高、皮肉兼用等特点,已被认定为国宝,作为种羊的斗羊,身价更是不菲。

【民谣】手拉手,膀靠膀,俺到集上看抵羊。东庄是个黑眼圈,西庄是个白鼻梁。玩抵羊的打响鞭,抵羊咩咩撒了欢。一头抵的头打转,二头抵的缰绳断,三头抵的冒火明,四头抵的地打颤,五头抵的鼻梁红,六头抵的头皮烂,七头八头直个抵,一抵抵到大集散。回到家,缠爹娘,明个咱也喂抵羊。

斗鸡

斗鸡

斗鸡是我国的古老鸡种,以善打善斗著称,约有两千多年历史,又名打鸡、咬鸡、军鸡。两雄相遇或为争食,或为夺偶相互打斗时,可置生死于度外,直至战斗到最后一息。

【民谣】鸡篓子,条子编,抓只斗鸡扔里边,叫你去斗你不斗,叫你上场你溜边,叫你去赢你偏败,叫你去败你争先,明天用刀宰了你,做成酒肴尝尝鲜。

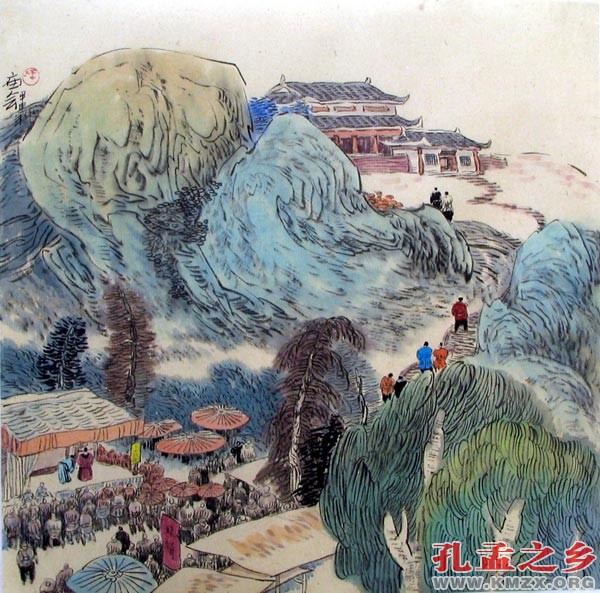

庙会

庙会

庙会,又叫“庙市”或“节场”,是中华文化传统的节日风俗。与其他民俗一样,庙会是社会发展的产物。早期庙会,仅是一种祭祀活动,后与佛、道两教结合,成为重大的宗教节日活动。随着经济发展和人们的交流需要,庙会在保持祭祀活动的同时,逐渐融入集市交易活动,成为中国集市的一种重要形式。

【民谣】莲台起庙会,唱戏天仙配,庙内参参佛,庙外逛一会,买头大骡马,买床缎子被,买双绣花鞋,买对小石坠。回头去饭铺,唱个二两醉。

打箔

打箔

过去用的箔,是用秫秸或苇子外加绳经子(苘或麻纺制成的细绳)编成的。绳经子柔软细长,有韧性,用起来很顺手。这一过程,俗称打箔。高粱秸,老百姓俗称秫秸,秫秸做成的箔称秫秸箔,苇子打成的称苇箔,这东西多用做建房搭顶材料,或用来铺床,做房间隔壁等。箔可长可短,可宽可窄,全看个人需要。在水泥预制件还没普及的年代,箔可是建筑的主要材料,没有它,盖不成房子,铺不上床。

【民谣】干秫秸,剁了柞,麻经子,两边挂,打成箔子上房架,盖成一口新屋子,小妮里边学说话,学的啥话?秫秸不剁秫秸柞,麻经子不往两边挂,打箔不上房子架。

……