世间关于考生考前烧香拜佛或算命卜卦(包括星座)的事,自古就有。

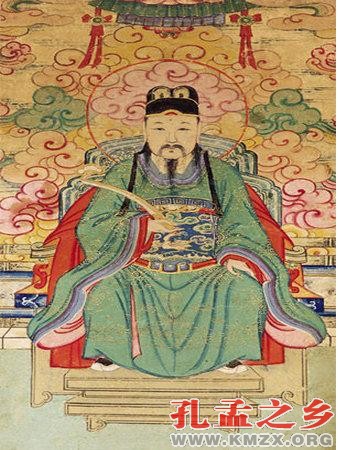

家乡有座建于清乾隆年间的文昌阁。小时候随父亲登阁,见大门两边石柱上刻着“职司天上文字府,专照人间翰墨林”的楹联,三层楼正面墙壁绘着“文昌帝君”及侍童“天聋”“地哑”的画像。我问此阁是干什么用的,供奉的是谁,父亲告知,阁里供奉的文昌帝君,是古代科举士子的保护神。读初中时,看到吴敬梓在《儒林外史》写的“放过了炮,至公堂上摆出香案来……跪请七曲文昌开化梓潼帝君进场来主试,请魁星老爷进场来放光……”后,便知文昌帝君在古代考生心中地位极重,甚至胜过读书人的老祖宗孔子。

那么,文昌帝君是何时成为科举神的呢?有人认为,“文昌崇拜”与“科举制度”相伴而生。其实,自“学而优则仕”得到提倡后,文昌帝君便应运而生。

唐宋以来盛行的科举制度为知识分子提供了飞黄腾达、光宗耀祖的晋升良机。高官厚禄的诱惑与驱动促使士人举子将立身仕途作为毕生奋斗的目标,这也成了文昌崇拜兴旺繁荣的催化剂。至清朝,国家和考生对文昌帝君的崇奉达到了疯狂程度。

宋高宗赵构分别于绍兴十七年(1147)、二十七年(1157)两次加封梓潼神。景定五年(1264),宋理宗赵昀诏封梓潼神为“神文圣武孝德忠仁王”,这是封建皇帝第一次于敕封中肯定民间信仰中梓潼神主宰文运科举的职能,将梓潼神与科考紧紧“拴”在一起。重开科考的元仁宗于延祐三年(1316)正式将文昌神与梓潼神的功能合二为一,称“文昌帝君”。至此,国家便有了名正言顺的科举神。资料显示,元朝众多地方已祭祀文昌帝君了。

明初官方学校沿袭元代旧有礼俗,明英宗时新修京师梓潼帝君庙并遣官致祭。明清两朝的朝廷还规定,各地乡绅修建文昌祠、庙、阁,地方政府应予嘉奖。道家以农历二月初三为文昌帝君诞辰,朝廷派员前往文昌祠祭祀,读书人必到文昌庙、祠或阁拜祭,祈求文昌帝君保佑科举应试顺利。

科举考试出现舞弊后,学子们便给文昌帝君“安排”了侍童“天聋”和“地哑”。有史料解释,天聋、地哑意在教人返璞归真,聪明莫外露。而民间传说是:因“天聋”听不见、“地哑”看见却说不出,保证了科举试题的绝对机密性。由此可见,古代不断神化文昌帝君的功能,不仅是统治者安抚考生的需要,更是考生对考试公平公正的一种诉求。

文昌帝君画像