清代,自顺治三年(公元1646年)开科取士,至光绪三十年(公元1904年)停止科考,二百五十八年中,山东一省出了六个文状元,这六名状元,分布在我省三个城市,济宁、聊城、潍县,每地二人。聊城的两人分别是顺治三年丙戌开国首科状元傅以渐,康熙六十年(1721年)辛丑科状元邓中岳;济宁的两人是道光二十四年(1844年)甲辰科状元孙毓蟲,咸丰三年(1853年)癸丑科状元孙如瑾;潍县的两人是光绪二年(1873年)丙子恩科状元曹鸿勋,光绪二十九年(1903年)癸卯补行辛丑壬寅恩正并科状元王寿彭。

应该说,产生状元的这三个城市有一些共同之处,它们自古以来就是山东经济、文化、交通等各方面都比较发达的地区,尤其是济宁,在清一代,济宁是运河之都,管理运河的总督衙门驻在济宁,济宁得大运河的舟楫之利,一条大运河,千里碧水流,帆船首尾连,都过济宁州。大运河为济宁带来了物流人流信息流,人文鼎盛,文风昌盛,自然是人才辈出。

有意思的是,清代山东的六个状元,不仅平均分布在三个城市,而且分布在各自城市的同一街、同一巷、同一胡同,聊城的傅以渐、邓钟岳共同住一巷,潍县的状元曹鸿勋、王寿彭出于同一条胡同。济宁的孙如瑾,孙毓蟲也是同一条街上,就是过去的红牌坊街,现在叫古槐路,一个路东,一个路西,相距不到300米。这多少有些偶然的巧合。因此,王寿彭中状元时,适逢筹备慈禧太后七十大寿,有人说他得以点中状元,是因为名字有“寿齐彭祖”之意,实属偶然。王寿彭曾写一首打油诗解嘲:“有人说我是偶然,我说偶然亦甚难。世上纵有偶然事,岂能偶然再偶然。”

民间传说并且有的资料上说,济宁的两个状元,都是玉堂孙家的,说昔日孙如瑾上京赶考,得中头名状元。正巧户部尚书孙瑞珍孙大人(孙瑞珍是玉堂孙家的)去朝见万岁,万岁道:“恭喜贤卿,贺喜贤卿,你家又出了大才。孤王新中的状元,是济宁孙姓之人,定是与卿家同姓同宗。将来一同忠心辅保江山社稷,岂不美哉!”孙瑞珍和这孙如瑾状元本不是一家,无奈万岁御口亲封,不敢违抗圣命,只得和状元换谱联宗,两孙成了一孙了。这只是一个传说,济宁的两个孙状元,虽然都姓孙,但同姓不同宗。

文状元孙如瑾

孙如瑾,字亦何,号松坪。清咸丰三年(1853)考中状元。

孙如瑾的家就在济宁红牌坊街西,现在这里并入古槐路,据赵玉正老师回忆,五十年代孙如瑾家的老宅院还在,门口悬挂状元府牌匾,有三进院落,虽是状元府但并不富丽堂皇,因为孙如瑾家的家风朴实无华,人格操守素朴诚信。

济宁直隶州志上说,孙如瑾的老爷爷孙芳近为人诚笃公正,为乡里乡亲所佩服尊重,他的邻居李甲的孩子有点好吃懒做不干活的毛病,李甲做买卖有了点钱,但怕这孩子从家里拿出去乱花糟蹋了,就把钱托付给孙芳近给保管,不想10年后,李甲突然暴病身亡,要说这钱孙芳近私吞了谁也不知道,但孙芳近没那么做,他毅然如数将李甲累年所积四百余钱交给了李甲的儿子,李甲的儿子感动得热泪涕流,在孙芳近德行的感召下,李甲的儿子也痛改前非,走向人生正途。

后来孙芳近的儿子作了贡生,当了一个县的训导,孙子考中举人,曾孙孙如瑾一下子考中进士第一名,也就是状元,志书评价说是为“厚德之报”,就是现在说的好人有好报吧。

孙如瑾是清朝开国以来第92名状元,与他同科的共222名进士,后来出了不少名人,如曾任山东巡抚、四川总督的著名洋务派大臣丁宝桢名列二甲22名,孙取状元后,授翰林院修撰,掌修国史,就在他中状元的这年的二月十日,那个号称太平天国农民起义军领袖、打着替天行道的名义洪秀全聚众起义,在南京建都。孙如瑾就在这样的形势下走向仕途,几经升迁,官至内阁学士,掌管诏命、章奏,例兼礼部侍郎(相当于国务院副部级干部),为从二品官。

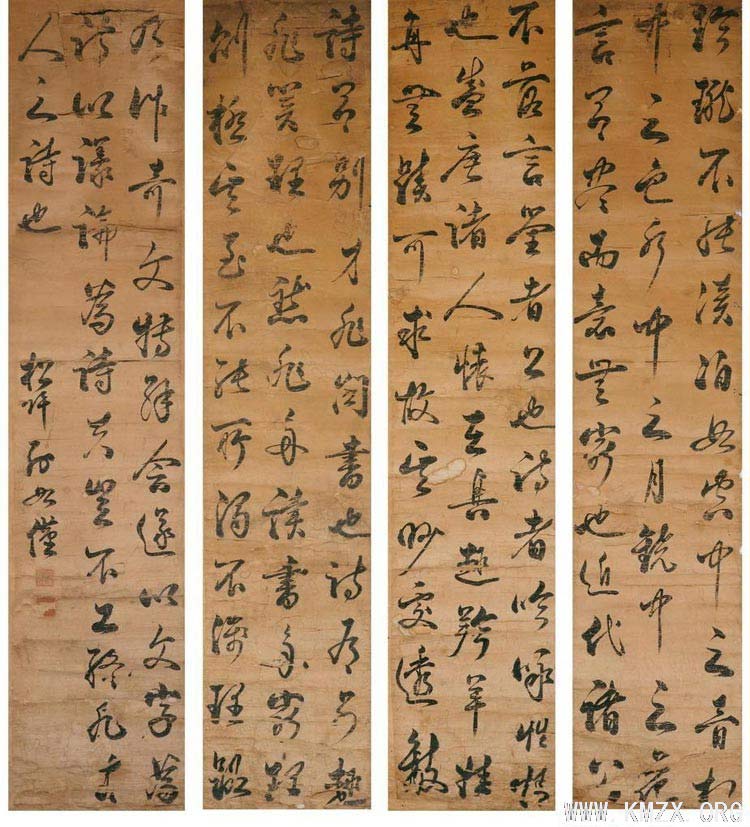

别看他是个文状元,但他很懂军事兵法和剿匪之策,他撰写的 《曲徙粗议十六策》书稿,被左宗堂发现,非常欣赏,即被用于剿匪的指导参考用。现在济宁的孙如瑾的后辈子孙据说多在文化教育部门工作,人都诚实忠厚,口碑较好。

文状元孙毓溎

济宁过去有许多名门大户,民间流传有这样的歌谣:

济宁过去有许多名门大户,民间流传有这样的歌谣:

济宁州,八大家,百万富翁是吕家 (现在文昌阁街中区机关招待所就是吕家的),东门里王扎彩家 (即王毓芝家,曹昆当大总统时任总统府秘书长),最盛还是老孙家。

这里所说的孙家就是玉堂孙家,玉堂孙,孙玉堂,以至于孙家与玉堂不分了,孙家清代出了个文状元,即道光二十四年(1844)状元孙毓溎。

显赫家世四代簪缨

济宁玉堂孙氏是中国北方的名门望族,在清代的200多年里孙家四代累官。据不完全统计,以世代读书科考为业,在清代就出了一个状元、一个榜眼、5个进士、9个举人、41个贡生和秀才。在这些人中后来进入仕途者有四十余位、其中出了一个军机大臣、两个大学士、一个两江总督、两个巡抚(其中一为顺天府伊,相当于现在的北京市长)、按察使一位、道员以下至府县38位。可以说这是一个科举家族,而且其家门之盛,为清代北方士族第一家。在清代,除了热播的电视剧《刘罗锅》刘墉家之外,中国北方最大的名门望族就是孙家。笔者曾写过一首诗《济宁孙氏家族咏》。

孙氏名德若昆仑,

科举群星耀乾坤。

四代累官历百载,

五名进士出一门。

圣贤筋骨义仁血,

勇谋肝胆公忠心。

文韬武略垂青史,

至今民间说纷纭。

幼失怙恃婶娘如母

济宁玉堂的孙状元孙毓溎,字犀源,号梧江。孙毓溎是官至体仁阁大学士、两江总督孙玉廷之孙,是官至江苏巡抚孙宝善之子。孙毓溎四岁时父亲突然病故,十一岁他的母亲也去世了,自小失去父母的孙毓溎,由孙玉庭的妻子张夫人及其婶娘抚养长大,孙玉庭的妻子张夫人是名门闺秀,其父中过进士,当过知府,识大体,懂大理,是典型的贤妻良母。他的婶娘是户部尚书的夫人,也是家学深厚,治家有方,视孙毓溎如亲生,她担当起抚养孙毓溎之责以后,将孙毓溎与自己的孩子同吃同住同学习,使孙毓溎感到婶娘如母般的温暖。

刻苦攻读一举夺魁

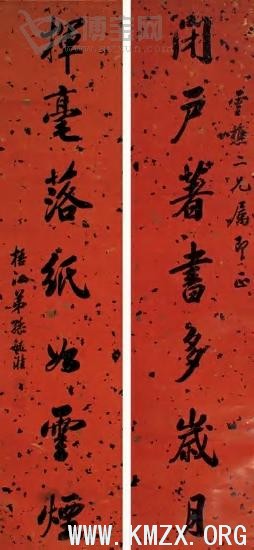

孙氏家族像我国很多家族一样,开始以布衣寒士、耕读于乡,继而科举起家,走向仕途,这时孙氏家族中已有三代人出过三名进士,并走向仕途,跻身于上流社会,位居清朝国家权力中心,有两代人政绩炳载国史,家族的兴盛和丰厚的文化底蕴为孙毓溎科举鼎甲创造了条件,父母的早逝,婶娘如母般的爱抚,促使他必须出人头地,报答婶母养育之恩,加之孙毓溎天资聪慧,刻苦攻读,在家族良好的儒学滋养下,孙毓溎在未冠之年通过考试补为博士弟子员即生员,老百姓俗称秀才,道光辛卯在省里乡试中举人,道光二十四年(1844)考中状元,成为济宁清朝第一个文曲星,这是山东上次中状元100年多年后才出现的一个状元,可以想见,一个状元考取是多么艰难。当时孙毓溎高中状元,身着状元公服,头戴三枝九叶金花,跨马游街,夸官耀职,九城轰动,万人空巷,午门钟鼓齐鸣,京城的孙家的尚书府,济宁的状元府,张灯结彩,笙管横笛,欢天喜地,喜气洋洋,大魁天下的孙状元成为孙氏家族一棵璀璨的明珠,为家族带来崇高的声誉,他与后来的高中榜眼的堂弟孙毓汶为孙家筑起第三代仕途高峰。

孙毓溎得中状元后,授翰林院修撰、掌修国史。道光二十六年,出任云南学政。在任上协助总督林则徐处理事务。后任江西吉安知府,山西按察使,浙江按察使署布政使。咸丰二年,曾奉命在山东乡里督国办团练镇压太平军。咸丰二年因病去职。