2011年初秋的一天,本文作者偶然得到了一本《张圣时画集》。由于社会上这类自我推介式的画册太多太滥,没怎么当回事,原想扫瞄一眼,随手弃之。孰料打开扉页的那一刻,作者的眼前仿佛划过一颗颗耀眼的流星,禁不住一阵惊喜和心跳,刹那间被画集中那一幅幅出神入化的绘画艺术作品征服了。闪烁着才情光辉的画卷舒展开来,将作者引入璀璨夺目的艺术殿堂,然后拾级而上,仰望画境星空,产生高山景行的崇敬。啊,这是一位国画大家的大手笔,大气魄,大情怀,大才艺。

作者与张圣时先生素味平生,且相隔数百里,是什么力量将彼此的陌生距离迅速拉近,在艺海中同泛一舟?出于新闻职业的敏感,经过多方间接采访,终于在历史的尘烟中捕捉到了这位国画大家的流年碎影,复原了他的本来面目。哦,原来他是那么的怀才不遇而又那么的执著固守,在风雨飘摇中走过了坎坷的艺术人生,留给后人一串思索无尽的删节号……

被屏蔽的文学新星

张圣时1922年生于山东省济宁市金乡县一个官宦世家,其父张义方画的一手好山水。母亲姚敏芝,曾是济南女子师范的高材生,1942年加入中国共产党,系名录《金乡县志》的巾帼人物。张圣时自幼聪敏,天赋极高,10岁便跟父亲学画,14岁考入泰安省立三中,绘画考级名列第一。其实,少年张圣时更痴迷的是文学,课余时间研读了大量中外名著,并尝试文学创作,梦想成为一个现实主义作家,像鲁迅先生那样,用笔下惊雷唤醒一个沉睡的民族。可惜生不逢时,他刚刚读完初中一年级,日本侵略者的战机就飞临泰安上空,扔下了罪恶的炸弹。剧烈的爆炸惊破了张圣时的文学梦,只得卷起铺盖回老家避难。

在金乡,张圣时有幸结识了从济南撤出的著名国文教授李广田先生,并自愿加入了由200多名师生组成的流亡队伍,在跋山涉水的辗转路途中完成了初中学业,1938年升入四川绵阳高中,1942年插入四川重庆江津国立第九中学,1943年高中毕业时,不仅学习成绩在侪辈中遥遥瓴先,而且说得一口流利英语。期间,抗战大后方文学界瞩目的大型期刊《诗创作》发表了他200余行的组诗,初露文学才华。李广田发现张圣时的文学潜质,是流亡途中偶然看到了他写的剧本,还有许多小说、散文、诗歌作品,并探知了这个翩翩少年的绘画功底。在四川罗江,李老师又发现了张圣时出神入化的演艺才能。在师生别离的1940年8月至1941年1月这段日子里,张圣时给老师写了许许多多的信件,均是谈论读书体会。其中高屋建瓴的独到见解和纵横捭阖的高谈阔论,无不散发着一个文学少年的智慧光芒,大有李清照的《词论》气魄,指点江山,钩沉奥义。就连老师的作品,他也敢直言优劣,毫不忌讳,令为师者惊讶不已,深为叹服。

李广田先生在教授鲁迅的《狂人日记》时,联讲到俄国著名作家果戈理的同名小说,引发了张圣时对鲁迅的崇拜和对果戈理的敬仰,并千方百计读到了果氏的部分作品,提议成立一个名曰“少年果戈理”的文学会组织。这个组织虽然没有修成正果,但却在学子们中间掀起了果戈理热潮。1942年4月,李广田先生以仅存的张圣时10封信件为主要内容,写成了17000多字的尺牍体散文《少年果戈理》,发表在1942年8月15日桂林春潮出版社出版的《创作月刊》1卷3号上,轰动了当时的中国文学界。张圣时也因此而名声鹊起,饮誉文坛,文人学士无不侧目这位俊逸新秀,一时好评如潮,赞赏不绝。著名教授兼作家的华彩文韵,刺痛了一些人的嫉妒心,悄悄掀起了一股“围剿”张圣时的汹汹暗流,酷像当年维也那小人谗言绞杀天才音乐家莫扎特那样残忍。3个月后的1942年11月15日,在重庆出版的《群众》半月刊第七卷第二十一期上刊出一篇名曰《一个注脚》的文章,指控“少年果戈理”是托派分子。这是中共中南局主办的一份刊物,在这之前已经连篇累牍地刊登过延安整风的文章,很容易让人联想到“托派作家”王实味的悲惨结局。黑暗杀手很会使用冷血武器,一戈致人落马,然后再踏上一只政治铁脚。文学一旦成为政治的猎物,必死无疑。所幸的是,张圣时没有受到生命威胁,因为谎言毕竟是谎言,经不住事实的戳穿。他一个涉世不深、从未迈出国门半步的率真少年,哪里会晓得什么托洛斯基?而对于苏共内部发生的那场血雨腥风的大清洗,就更无从知晓了。

一颗文学新星,就这样被黑暗无情地屏蔽了,再也不能在文学的湍流中弄潮击水。惜哉,悲哉,痛哉,从此中国少了一位天才作家!

傅抱石的入室弟子

张圣时的文学道路被强行截断后,孤独地穿过痛苦、无奈、迷惘的悲伤日月,终于重新振作起来。1944年暑假,劫后余生的张圣时焕发精神,以优异成绩考入四川大学。入学不久,适值中国远征军联手盟军反攻缅甸,急需大批英语翻译人才奔赴前线。国家有难,匹夫有责。张圣时在母亲姚敏芝积极投身抗战行为的感召下,报国之心早已有之,只是未找到恰当时机和门径。如今天降大任,热血男儿为国效力理所当然。于是,他毅然报名入伍,义无反顾挺进丛林战场。战争期间,他以娴熟英语和英勇战绩,被授予少校军衔。1945年8月日本投降后,张圣时凯旋回国,迎接他的到处都是鲜花和掌声。然而,此刻的张圣时并没有沉醉在荣耀的光环中,一心要圆自己的大学梦。同年11月,他考入西南联大先修班,因品学兼优,擅长绘画,1946年夏被国民政府教育部保送中央大学(今南京大学)艺术系深造。然而,张圣时却拒绝了这个待遇,执意通过参加考试,迈进了大学校门。所以,在中央大学保送和录取两份名单中,都有张圣时的名字,拥有两个学籍。

1944年张圣时入缅作战之前,在重庆看过傅抱石的画展,感触颇深,受益匪浅。尤其是画展中的《阳关图》,令他心驰神往,崇敬不已,遂萌生跟傅抱石学画的愿望,并饱蘸激情,写下《傅抱石之画艺》一文,发表在《中央日报》上,精辟地解读了对傅抱石画作的艺术造诣。可惜行程紧迫,张圣石未能实现拜师的心愿。1946年秋季,回国后考入中央大学艺术系的张圣时,以保存的剪报为明信片,初次拜访了傅抱石先生。在这之前,傅抱石已经看到了张文,将画评作者引为神交知己,曾向夫人多次念叨过文章的作者,断定此人系画界大手笔,为不曾谋面而感到遗憾。傅先生在举办画展时,将该文重刊于《上海报刊》,作为最满意的介绍材料。所以,傅抱石一见张圣时,如同故友重逢,破例收为入室弟子。期间,张圣时曾为傅抱石代笔撰写《中国山水画之写生》《中国画之理解和欣赏》等文,并帮助校订了傅抱石所著《石涛上人年谱》,同时还担任傅抱石的英语翻译和其子傅小石的英语家教。傅抱石作画从不让人看,大多是酒后闭门而为,但对张圣时却是例外。只要张圣时在场,先生就把弟子叫到案前,不但手把手地传授画技,更是传其画魂,点其要旨。傅抱石对张圣时学画的要求极为严格,不仅要读万卷书,行万里路,画千张画,还要做到心在画中,意在画外,形神兼备,完美统一。张圣时得到大师真传,画艺大增,再用敏锐的目光扫视古今中外的画史、画作和画技,更有高境界文学素养的滋润,终于悟出了画境之“道”,读大学期间发表了《一幅名画的解释》等文章和画作《法国艺术家与巴黎公社》《王维与韩斡》等,在中国画界崭露头角。

新中国成立后的1950年,张圣时完成学业,被分配到南京文工团做美工。其间,常有画作在《新华日报》上发表。逮至1952年,张圣时的画由于傅抱石的巨大影响而名声大振。然而天有不测风云,正当张圣时即将迈进绘画大家的门槛时,厄运再次降临到这为艺术骄子的头上。是年12月,张圣时因“少校翻译”而被捕,判刑3年,刑满后又被劳教30年。

从1952年到1984年,张圣时这颗画坛冉冉升起的新星再次被黑暗吞噬,连同他身上的抗战荣光也被一笔勾销,成为一个不见天日的“罪犯”。

夜空中的流星闪光

张圣时服刑期间,失掉了傅抱石赠送的画稿、印谱、书稿以及王琦(原中国美协党组书记、美协副主席)委托代存的书籍等一大批珍贵遗产。这让他痛心不已,遗憾万分。最让他五内俱焚的是被剥夺了画笔,思想也被囚禁在黑暗之中。一个艺术家一旦失去艺术自由,形同失去了宝贵生命,苟活着已经没有多少意义。他不止一次地想到过死,然而每到与死神握手的那一刻,都被恩师李广田在《少年果戈理》一文中的最后一句话挡了回来:“我祝福你们,尤其你,自由,健康,在创造中成长……”是的,只要健康地活着,自由会有的,创造也会有的。大墙中的张圣时哪里会知道,远在边陲的云南大学校长李广田也因言获罪,一顶“右派”帽子将一位著名教育家扣进苦难的深渊,“文革”中经历了百般折磨,竞被丧心病狂的“四人帮”爪牙活活勒死,扔进大学后门的一个莲池中。恩师含冤而去了,他的得意门生却铭记着逝者的嘱咐,顽强挣扎着活了下来,但活得很苦很惨。直到1978年,他才在劳改农场就业,不仅有了微薄的收入,而且有了呼吸新鲜空气的权利。1984年,他悄然退休,默默地回到了金乡县城的漏室。此时,他已经是62岁的白发老人。张圣时的境遇,如同明大画家唐寅和徐渭,皆因他事而遭受牢狱之灾,使清名被辱。

#p#副标题#e#30多年过去了,人们不知道张圣时经历了多少苦难,只有仰幕艺术的人关心他的生死。他们希望他活着,重握画笔,再创辉煌,因为百花齐放的艺术春天已经来临,艺术家们有了自由驰骋的蔚蓝天空。

媒体了解张圣时始于2002年南京大学百年校庆。母校没有忘却这位学子翘楚和画界才子,庆典筹委会诚邀他画一幅画作为纪念。于是,一幅气势磅礴的《击长空》在张圣时笔下横空出世,振翅高飞的雄鹰,海阔天空,自由遨翔,寄托了作者的豪情壮志和无尽期望。他手捧南京大学寄来的《捐赠证书》,回首那段意气风发的大学生活,心中备感亲切,仿佛觉得又投进了母校温馨的怀抱,再次站到了傅抱石的画案前。张圣时再次进入人们的视线,是在他的同学、当代绘画大师平野极力推荐下画的一幅《继往开来》,荣获国际荣誉金奖。再后来,《傅抱石百年诞辰纪念文集》收录了他的两篇回忆恩师的文章,引起美术界高度关注。

人们不禁要问,张圣时的命运比当年德国哲学家、唯物论奠基者费尔巴哈被赶出大学还要凄惨,难道他也像费氏那样矢志不移,在绘画道路上求索不止?不错,张圣时不论是身陷囹圄,还是劳动教养,始终没有放弃对艺术的追求。他曾说:“特殊的环境,我无法向人间倾诉,只有挥笔弄彩向天说。不然,我是活不到今天的。”

大墙之内,劳教期间,张圣时不能画别的,只能反复画伟人像,而且画得惟妙惟肖,神采奕奕。1984年退休回到故乡后,为了妻女的生计,他曾在一处中学教授过英语,在一家乡镇企业绘制过图纸,还在门口挂出了一块“画像”的牌子,招揽生意,以画谋生。当一个画家被逼无奈屈身画师的地位时,那种耻辱感是无以名状的。张圣时没办法,在生活重压之下,只得低下头,忍了。直到1999年,他才有了自由作画的条件,艺术之光重新照亮了他的绘画道路。当外面的世界物欲横流、画界热闹非凡的时候,张圣时正躲在陋室,喷涌着不竭的才思清泉,舒展艺术的想象翅膀,禅悟绘画的最高境界,浓笔重抹独出心裁、别开生面的升华意象。

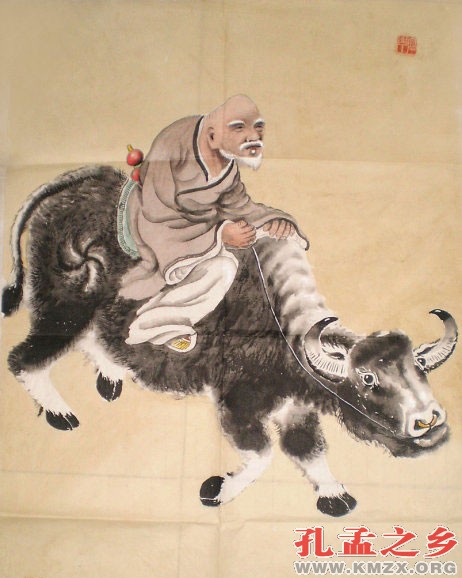

翻阅着《张圣时画集》,凝视着一幅幅用血和泪绘成的画卷,令人感慨万千,浮想联翩。那人,那鹰,那山,那水,那树,那林……无不形象逼真,意境深远,诠释着生命的真谛,大写着艺术的灵境。张圣时晚年的国画存世近二百幅,多为工笔半写意,注重先形后神,神形兼备,画风严谨,构图精巧。画集中的一幅《鲁迅像》,活现出了一代文艺旗手的傲然风骨,彰显着一个民族的不屈性格,寄托着画家的人格向往。还有个性鲜明、神态活现的众多人物,均栩栩如生,跃然纸上。画集中的鹰,多为飞姿,形神各异,雄健有力,或振翅长空,俯瞰大海,或顶风溯流,勇敢奋飞,一一凝聚着不朽的艺术力量。即便是蓄势待发的鹰,也高瞻远瞩,气宇轩昂。画集中的山水,将西洋油画技法与中国传统画法完美地融合在一起,独得意境,耐人寻味。壁立千仞的峻峰,恬静溪流中的扁舟,烟雨岚雾中的远山,舒卷着绵绵无尽的诗意,将人带入如痴如醉的美妙世界。画集中的林木,别有一番风景在眼前,要么秋树黄叶,给人以淡泊明志的启迪,要么扭而不屈,给人以顽强抗争的力量,或者深山幽处,给人以独立特行的美感,或者枯木新枝,给人以期待和希望。画集中的《夜雨时》,透过斜风骤雨,可以窥间小屋中的对酌者是那么的气定神闲,兴致盎然。画集中的《牧马图》,不仅体现着一种群体关爱精神,而且显现着人与马的和谐之美,似乎比徐悲鸿笔下的马多了几分灵性和意蕴。画集中的《月夜虎》,则一反虎之常态,月光下信步悠闲地一路走来,略有所思而又善意融融,给人和蔼可亲的新面孔,流淌的尽是世间暖意……

2006年6月,一颗闪耀着绚烂光芒的画星,划破夜空,悄然陨落。张圣时走了,但他却永远活在金乡人民的心中。为了弘扬张圣时精神,延伸张圣时的艺术道路,金乡县成立了“山东省张圣时艺术研究会”,2010年出版了《张圣时纪念文集》。文集中不仅收录了学者、教授、作家、艺术家的深情回忆文章,还收录了张圣时先生的词作及文稿,再次展示了他的文学才华。南京大学在此书《序一》中感慨为“培育这样一位有志有才的校友而骄傲”,赞扬“张圣时先生的一生是南京大学‘诚朴雄伟,励学敦行’的形象阐释”。山东省文联党组书记于钦彦在此书《序二》中感言:张圣时“不仅给社会留下了财富,也给世人留下了无限的沉思育遐想。”“昔日的流星又将显现!”是的,再现这颗艺术流星的光辉,或许可以永远告别艺术家的灾难史,像凡·高的教训激活荷兰整个国家的艺术细胞那样,唤起一个东方民族的艺术觉醒。

延伸阅读:

隐居画家的心性流淌

乔宪忠

画家张圣时,是国画大师傅抱石的唯一入室弟子。2013年1月4日从北京传来一个令人振奋的消息:老画家张圣时的《鹰》,以210万元拍卖成交。至此,在北京现场拍卖的张圣时5幅画作,成交额达到780万元。

张圣时生于1922年,济宁市金乡县人。自幼聪慧伶俐,悟性很强。少年时被著名文学家李广田誉为“少年果戈理”。张圣时出生于书香门第,父亲张义方,画得一手好山水。母亲姚敏芝,曾就读于济南女子师范,知书达理。张圣时10岁时跟父亲学画,14岁考入泰安省立三中,绘画成绩名列第一。1937年,卢沟桥事变爆发,泰安省立三中解散,张圣时回到了金乡老家。不久,济南省立第一中学校长李广田带领流亡学生行至金乡县,收留了对绘画艺术一往情深的张圣时。1946年夏,国民政府教育部保送张圣时免试入中央大学艺术系学习绘画,但他为了印证自己的实力,仍参加了考试,并以优异的成绩入校。从此,张圣时与国画大师傅抱石结下了不解之缘。

据张圣时本人回忆录记载,以及著名画家、傅抱石长子傅小石回忆,张圣时在向傅抱石学画的同时,担任着傅抱石的私人英语翻译,以及傅小石的英语家教。傅小石曾回忆说:“我父亲画画从不让人看,大都是酒后闭门作画,但只要张圣时在,总是把他叫到案前,传其真谛,不但手把手传画技,更是常传其画魂”。傅抱石对张圣时极为严格,要求读万卷书,行万里路,画千张画,画画要形神兼备,如果形都没有了,哪里还有神呢?张圣时凭着童年的深厚功底和悟性,很快得到了傅抱石先生的画技与真谛。

1950年,张圣时毕业后被分配到南京文工团,白天画主席像,晚上就在宿舍里画自己的人物和山水。张圣时曾代笔傅抱石写稿《中国山水画之写生》《中国画之理解和欣赏》等,帮助校订傅抱石所著《石涛上人年谱》。大学期间,张圣时发表的文章有《一幅名画的解释》等,发表的绘画作品有《法国艺术家与巴黎公社》《王维与韩斡》等。另外,还有一些画作在《中央日报》《新华日报》上发表。到了1952年,在傅抱石的影响下,张圣时的画作名声大振。文化大革命期间,他受到了迫害。但张圣时仍笔耕不辍,泼墨挥毫,绘出一幅幅壮美的山河画卷。南京大学(前身为中央大学)校庆时,张圣时的《鹰》作为校友礼物,被学校评为唯一的特等奖。2013年新年伊始,张老的5幅画作拍得780万元的成交价。

绘画是心性的流淌。中国文化讲究人书俱老、厚积薄发。张圣时不仅是一个优秀的画家,更是一个文人,所谓“欲得妙于笔,当得妙于心”。张圣时具备了深厚的文化修养,画作才那么从容、那么大气,所画人物画逼真细腻、形神兼备。他的山水画意境深远、自然纯净、疏密浓淡、虚实开合,美感自然而来。笔墨的自由挥洒,是他心性的释放,更是他真实情感的宣泄。在张圣时的作品中,蕴藏着快乐、苦恼、洞彻、困惑,更有他对生活的感触,对生命的感悟。张生时作画一直采用老师的刷子画法,使其作品恢宏磅礴,苍劲有力,他随心为之,却得益于意料之外。

晚年的画家张圣时,退休后隐居金乡。他像恩师傅抱石一样,处世不喜欢张扬,所以鲜为人知。在生活困窘时,他为死去的老人们画过遗像。另外,就是为亲戚、同学、朋友作画,不求什么回报。他曾经为王琦、平野、吴寒石等作过画。曾有人劝他以画创收,他说:“我这么大年纪的人了,能安安稳稳地过温饱生活足也!画画只是我的生活乐趣,不以赚钱为目的”。张圣时以积学深厚和宽阔练达的胸怀,在默默无闻中,通过手中的画笔让心性流淌。“青出于蓝而胜于蓝”。张圣时的画技已达到炉火纯青、出神入化的境界。然而,2006年6月,张圣时病逝于金乡,所留画作很少,但都是珍贵之精品。一个隐居画家的激情和才情,全部留在了他的画作之上。