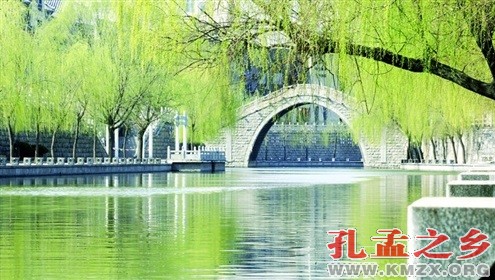

济宁城区北倚黄河,南临四湖,京杭大运河横穿城区。历史上又是治河中枢所在地,大运河漕运主要码头。周围流经洸、泗、府、汶诸水,城区内河汊纵横交错,可说是名副其实的水乡了。

古时候,由于科学知识尚未普及,人们把消除水患、航运安全、风调雨顺、经济发展等美好愿望,寄托于龙君、大王等水神的庇佑,应该是可以理解的。历经元、明、清三代,人们在济宁城区先后修建了诸多奉祀“水神”的祠庙,内中供奉的龙君(龙王)等水神,属于道教尊崇的神灵,即使历代治河名臣,也大都被神化成了“大王”“龙君”。因而,这些庙宇大都是由道士主持。

清光绪三十年(1904年),漕运终止,这类祠庙中的香火渐趋冷落。民国建立之后,它们大都被文教单位或地方行政基层单位或公益事业单位占用,但仍然保存完整。至上世纪40年代,尚存9处。

漕河神庙

此庙始建于明代,地址在南门瓮城的东角门外,南北向小街路西,约今天的济宁影城附近。它坐西向东,背靠瓮城之东墙,虽然仅一进院落,形制却壮丽精致,建筑全由彩色琉璃砖瓦砌筑。

牌楼式山门3间,明间上方镶嵌“漕河神庙”石楣匾,院中建神殿3间,单檐歇山式,龙吻走兽,飞檐翘角,斗拱承托,巍峨壮观。

清代中期,又在城内院门口街路北的河道总督衙署内,另建漕河神庙,目的为了漕、河两方面的官员祭祀方便。此庙虽废,但民间香火仍然不断,而且整体保存完好。1940年,被日本占领当局拆除无存。

河神总祠

当年,河神总祠位置在南城门外东侧,运河北岸,坐北面南,约今百货大楼迤南。清康熙六年(1667年),河道总督杨茂勋修建。此庙是济宁城区同类祠庙中,规模最大的一处,也是清代驻济漕、河两方面的官员,定期祭祀水神的主要场所。又因人们曾在此举行“迎送大王”的活动,因而,民间俗称此庙为“大王庙”。

山门前,分列着高约2米的石狮和旗杆石础各一对。门楼内,高悬竖写的木雕楣匾,蓝底金字“漕河神庙”。门内前院,左右各建配房3间,内存放“龙王”出巡时所用的旗幡、伞扇、仪杖、辇架等物。前院正中是砖雕牌坊式仪门,过了仪门,即是后院。

后院建东、西配厅各3间,厅内供祀历代治河名臣的木雕牌位,都是金边红漆金字书写。如马之贞、宋礼、白英、朱衡、潘季训、李化龙、靳辅等,以示感念他们的治水业绩,永世不忘。院后部正中建大殿5间,高大巍峨,硬山式,五条脊。主脊砖雕龙凤,中嵌走兽宝瓶,十分壮观。殿内泥塑彩绘描金龙君坐像,冕流袍服,高约3米,相貌严肃威猛。像左侧另有形体高约2米的彩绘木雕坐像,用于节日乘辇出巡。

大殿东侧有北房两间,为道士斋宿。房前东侧庙墙上开一角门,通向太白楼前的池楼书院(俗称莲亭)。

清末,漕运终止之前,每年农历二月初二日,祭祀龙君的活动是隆重的。届时,驻济治河与漕运两方面的官员,齐集到河神总祠,供礼焚香,参拜、布施。而后,“龙君”木雕坐像,还要被移请到辇中,8名伕役抬着辇架,去街市“出巡”,执手旗幡、仪杖、伞扇的队列前行,乐队鼓乐齐鸣,街巷两侧观者如堵。

当年,运河上航行的船队过济时,如在码头停靠,装卸货物,该船帮人员都要去河神总祠参拜。他们成群结队,高举船帮旗号,抬礼进香,鼓乐喧闹,祈求航运平安,场面相当隆重。

上世纪30年代初,济宁县当局在河神总祠设置了“民众教育馆”。

“七七”事变爆发,日军侵占济宁,在这里设“日本国侨民小学”。

1946年秋,国民党军84师181旅修筑城防工事,此庙被全部拆除,夷为平地。

禹王宫与靳文襄公祠

1948年以前,济宁城南门外迤东,玉带河入运河的河口处,建有小型木桥。桥南路东有纪念古代大禹治水的“禹王宫”。地址约在今天的太白广场明月楼迤西,玉带桥北岸。《州志》载,此庙明代原在义井巷(今运河路中段),是清代康熙时运河同知王有容移建到此处的。坐东向西,仅有殿宇三大间,筑在高约2米的石砌台基上,殿顶为庑殿式,五条脊,飞檐翘角,檐下斗拱三踩。明间石劵门,门楣嵌石匾、镌刻贴金“禹王宫”3字。殿门两侧,为石劵月洞形窗。殿前立着明、清两代修庙记事碑数筒。

民国时期,此殿改为“济宁县立观澜桥小学”的教室,殿内塑像无存。

禹王宫后面,仅一墙之隔,即是大闸口桥迤西、运河北岸的靳文襄公祠。清代康熙二十二年(1683年),为纪念清代治河业绩卓著的名臣靳辅而建。

祠堂大门为无梁式结构,门楼顶部四面坡、五条脊。檐下为砖雕仿木斗拱,十分考究。石劵拱门,门楣嵌石匾,镌刻楷书贴金“靳文襄公祠”5字,浑厚圆润。

院内北大殿3间,硬山式,前出厦,顶布青筒瓦,五条脊,鸱吻走兽。殿廊下前面12扇雕花风槅门,十分精致。殿内奉祀泥塑彩绘靳辅坐像,高约3米,形态安详肃穆。大殿前,建东、西配房各3间。

民国时期,这里设置了“济宁县立观澜桥初级小学”。校方拆除了西墙,即和禹王宫合为一处。又在大殿西侧建北屋3间为办公室。

1947年7月,解放战争中,全部运河北街房屋被国民党整编72师纵火焚毁,无迹可寻。

天后宫

天后宫又名海神庙、天妃宫,规模较大,位置在大闸口桥迤东,运河北岸街路北,约在今天的太白广场东侧得月楼旁。

庙宇始建年代不详。史载,清代乾隆三十一年(1766年),东河道总督李清时重修。庙内供祀妈祖,又称海神娘娘,即神化了的北宋时期福建莆田人林默娘。当年,海路客商经长江入运河航运到济宁者,都要到这里进香参拜,祈求航运安全。

此庙两进院落,天后殿前有山门,殿后院内建有梳妆楼。清末,漕运终止,香火冷落,庙宇渐趋残破。

民国时期,济宁县当局为了保护殿内的5尊明代珍稀彩绘泥塑造像,要求地方商家如有志愿出资修缮庙宇,保护好塑像者,即可利用这里设店营业。结果,由泰盛酱园马姓承担。拆除了山门,改建为店面3间。整修了天后殿,5尊明代塑像都进行了开光,并用红漆木栅围护。对后院三开间的梳妆楼修整后,用作该店库房,可以说该店为地方上完成了一项功德。

1947年7月,解放战争中,此庙连同大闸口运河北岸街,以及土山儿市场,全部被国民党军整编72师纵火焚毁,片瓦无存。此后,民众重建的街道,因财力有限,已是灰厦草房,杂乱无章,面目全非。

龙神庙、李公祠、栗恭勤公祠

当年,济宁城区大闸口迤东,运河北岸街东首和既济巷西首向通连的地方,向北有逢春胡同,位置约在今秀水城西半部。胡同路东原有一座规模不大的龙神庙,始建年代不详,《州志》记载,它是明代万历年间,工部尚书舒应龙总理河道时,移建到这里的。

此庙坐东向西,山门内的院落狭窄,而硬山式的龙君殿却是三开间,相当宽敞,前面12扇风槅门,雕刻精致,门两侧竖立修庙碑记数筒。殿内龙神坐像和四神将立像,都是彩绘描金泥塑,气象威猛而又生动,系明代遗物,其塑造风格与清代判然有别,弥足珍贵。

据清代乾隆时绘制的济宁城区图,逢春胡同原是一条南北向的河汊,北通到玉带河,南端流入运河。此庙应当在河汊东岸边。

关于李公祠和栗恭勤公祠,原是一处祠堂。位置既济巷西首路北,与龙神庙紧邻。

栗恭勤公祠大门是砖雕牌坊式三开间,十分精致,石楣匾篆体“栗恭勤公祠”5字。院内原有北厅堂3间,奉祀清代乾隆时治河名臣东河道总督李清时的塑像。早年毁于火灾,仅存台基。另有西厅堂3间前出厦,明柱承托,结构典雅。内部正中供祀清代道光年间任东河道总督的栗毓美塑像。史载,栗毓美勤劳节俭,事必躬亲,勤劳过度,在胡家屯工地逝世。此后,被民众尊奉为“河神”“栗大王”。

民国时期,在这里存放消防会的灭火器具。1940年,封堵了龙神庙的山门,另开门通入栗恭勤公祠,两处合为一体。日伪当局设置为“济宁县消费合作社”售货点。

抗日战争胜利后,被“济宁县一区七镇镇公所”占用。

新中国成立后,划入和平剧场后院,经剧场改建,旧迹全无。

金龙四大王庙

此庙位置在今之运河路中段,坐西向东,背倚运河,面对果子巷(解放路),恰好在解放桥东端,规模不大。据《州志》记载,始建于大明正德三年(1508年)。

上世纪40年代末,拓宽街道,拆除了此庙的山门和庙前墙,仅存大殿3间,形制古朴。硬山式,卷棚顶,上盖青筒瓦,檐下斗拱一踩。殿门两侧石劵月洞形窗,十分考究。殿前竖立明、清两代修庙记事碑4筒。

殿内,雕花砖砌筑神台,上面塑造“金龙四大王”坐像。像高约2米,彩绘描金,顶盔挂甲,手持降魔宝杵,形体刚毅威猛,栩栩如生。1954年,梁思成弟子、东南大学古建筑专家刘敦桢教授来济宁考察时,特别强调这是一尊典型的夹泞干漆造像。这种塑造工艺,明代末期即失传了,山东境内,可能仅此一例,弥足珍贵。要求当地有关部门妥善保护,可惜没能引起重视。上世纪60年代,扩筑运河路时,全部拆除。

船帮会馆

昔日济宁城南门迤西的护城河,流到南门瓮城的西墙外,折而向南,流入运河。为了方便西去的行人和车辆,这段护城河上建一座石平桥,名为积水桥。桥西,正对桥头,即是当年的船帮会馆,坐西向东。其地约在今天太白楼路路北与古槐路西侧街角。那时,会馆南侧运河北岸向西的弯槐树街,已建成太白楼路南侧绿地。

这座会馆实际是一祠庙,始建年代无考,大门门楼既不高大,亦不精致。然而,内部前、后两座祠宇则颇为宽敞,都是硬山式,三开间,卷棚顶上盖青筒瓦,前出厦,明柱承托,廊下木风槅12扇。前祠祀奉明代永乐年间治河名臣宋礼,后祠奉祀民间水利学家白英老人,都是高约2米的彩绘泥塑坐像。当年,这里是航运船帮集会议事的主要场所。即使漕运终止之后,民国时期的船帮仍然使用,而且对祠宇不断修缮。

1948年春,国民党驻军整编12师112旅,强化城防工事时,把弯槐街全部房屋拆除,该会馆也随之夷为平地。

上述史实虽然尘封已久,我们仍然可以识别出这诸多祠庙,当年都是建立在老运河岸边的。如果对其整合褒举,默识神会,品鉴其遗痕,不难觉察它们等级之高,品类之多,实为齐鲁大地之冠。这主要由于数百年来京杭大运河是国家命脉,与国计民生密切关联,直接影响国家安危。

基于此,一方面历代朝廷不断探求改进和强化治河措施与方略,一方面又寄托于神灵佑护,立庙建祠,端正恭谨,焚香参拜。因治河业绩卓著,鞠躬尽瘁的逝者,人们感念其恩德,也加以神化,彰显其品格精神,立碑建祠,希冀垂芬百代,即所谓“刊金石而纪德,同兰桂而流芳”。

这反映了所谓“尽人事,听天命”的传统理念,也是人们历来对大自然敬畏有加的体现。同时,也具体反映了当年人们的精神境界与社会需求。