日前,山东省作家协会公布了11位首批签约制作家名单,他们均为创作活跃,文学业绩突出,且年富力强、颇具潜力,在全省乃至全国文坛具有一定影响力的文学中坚力量。此前,作家签约制已在广州、广西、上海、河北、陕西等地相继推行,均取得了良好效果。本报将陆续推出这些激活齐鲁文坛的我省首批签约作家的专访。

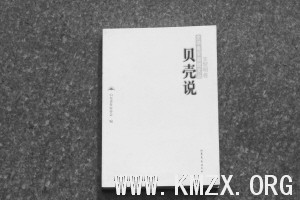

王黎明 1963年出生,山东济宁兖州人。中国作家协会会员。1982年开始在《人民文学》、《诗刊》、《北京文学》、《散文》等刊发表诗歌、散文随笔、评论等作品。著有诗集《孤独的歌手》、《蓝色阴凉》及散文随笔集《滴水之声》等7部。1988年参加诗刊社第8届青春诗会。2004年就读于鲁迅文学院第三期作家高研班。曾获省级以上文学奖十余次。其中诗集《乡间音乐》入围首届鲁迅文学奖提名。诗集《贝壳说》获山东省第一届齐鲁文学奖。

诗歌是一个民族的心灵史。上世纪八十年代的诗歌,被看做“一代人的代言”;九十年代的诗歌,是“个人的语言”;而今,面对举步维艰的现状,诗歌将往何处去?还有多少人在执着的创作?又有多少读者在关注诗歌?日前,记者专访了山东省作家协会公布的11位首批签约制作家中、唯一一位因从事诗歌类创作而入围的诗人王黎明。

“诗人是替世界喊痛的人”

“为什么要做诗人?”现在,这样的提问多少显得有些悲壮。不同于上世纪八九十年代诗人的风光无限,传统观念中诗人的角色以及诗歌的价值正在受到质疑,诗人们头上的光环散去了,纯正意义上的诗人也日渐稀少。

“人生的梦想大多源自学生时代。”王黎明坦言,在他读书的那个年代,几乎没有个人的梦想。从小学到初中、高中,他都在不停地转学,在七八个学校度过了破碎的时光。在费县13中的两年里,养成了爱读课外书的“坏”习惯。“管理图书的贾老师,给了我一把钥匙,图书室仅有的几百本小说书,很快让我读了个遍。那一年,开始地下流传‘天安门诗抄’。我躲在冬天的防震棚里读了一遍又一遍,一种莫名其妙的激情在我少年的心中狂躁不安,我开始写下最初的诗……‘愤怒出诗人’的说教,影响了我早期的爱好。”

1979年到部队当兵后,王黎明读到一位青年诗人的诗,大意是:我是山中的一棵树,拼命地长啊,吸干大地母亲的乳汁,可我怎么也长不过山头的那棵小草。“这样的诗,恰巧迎合了我的心情——南方边境炮火纷飞,我在靠近长江的牛头山下的灌木丛里、铁丝网下匍匐前进,进行着一场极其严酷的训练。”一边是崇高的爱国教育,一边是高考落榜、前途渺茫,王黎明对个人的命运有了最初的意识。1981年春,他到吴江农场当仓库保管员,有充足的时间读书、练习写作。“放下惠特曼的《草叶集》,我读到了‘朦胧诗’。江南的春天,遍是盛开的油菜花、满天的鸟鸣。我的写作从此开始觉醒。”后来,他的第一首诗《贝壳说》发表在1982年8月号的《青海湖》杂志上。“你问我为什么当诗人,我只能说,一个人一旦有梦了想,就不要轻言放弃!”

王黎明表示,由于自己这代人的成长中被灌输和接受了很多东西,在写作之初,他心中的诗人更像一个神秘的革命者。“每个动荡的年代,诗人的政治热情总是大于他的诗情。在社会人群中,诗人应是热血义士,而非冷血动物。”

感谢“矿工”生涯

1982年的王黎明是一个矿工,从部队退伍后,他戴上矿灯帽,开始下井挖煤。王黎明坦言,很久以来,一直没有力量回顾这段往事,“那些一路风光走过来的人,很容易就能抹去艰辛的过去,而我不一样。”“矿工”是他的履历,也是他的身份。“20多年来,每当我的人生有了转轨的机会,总有人翻出我的档案说:瞧,他是个矿工。我不知道‘矿工’到底怎么了?反正写诗不需要身份,我会顶着这个身份写下去,直到领到一份养老金。”王黎明这样对记者说。

在煤矿生活和工作的6年,为王黎明的青春时代打上暗红的底色:“它提供给我的不是知识、书卷和阅读,而是一种光芒——‘一束没有尘土的火焰’。”王黎明做矿工时,写过一首诗叫《红烛》,其中有这样的诗句:“在人们的眼睛里/我画上太阳、炊烟/和各种不同颜色的光线/读我的诗最好在冬天/炉火变成电流变成温暖……”。事隔多年,王黎明用“感激”二字来总结那段矿工生涯:“它使我有了一份谋生的职业,我珍惜这份职业,正如生活给予了我写作的权利。虽然,我早已不再是‘抡着镐头、跪在地层里像母亲祈祷的样子’。但我认为,我现在做的和以前做的没有什么不同。”

“诗歌比生命更长久”

诗歌在我们时代的处境,也是诗人的处境。当谈及“诗歌在今天是否还有意义?”这一文学界与大众都关注的话题时,王黎明援引诗人布兹尼克的话来作答:“没有诗歌,人类就会死亡。当诗歌消失的时候,这个社会也便快要消失了。”

王黎明在博客中这样写道:“我想有个体面一点的住房,可是凭正常的收入我半生都买不起一套一百平米的房子。我已经厌倦了老是待在一个地方,可是我怎么也挪不动我的双腿。”作为诗人的王黎明让我们知道,一个人不需要很多的物质,也可以让生活变得多彩。业余时间,他喜欢驾车旅游,过去曾骑摩托车游遍方圆几百里内的山川河流。“现在身体不行了,我准备加入自行车长骑队。现在正在练习阶段。”

作为山东省首批签约制作家中唯一一位因从事诗歌类创作而入围的作家,王黎明表示:“感谢山东作协给我这样一个直面写作的机会。签约写作是一份责任,也是压力。以前我一直是业余写作,这样也许能争取一些时间,集中精力写作。”“我早期的写作是因为激情和理想,现在则是为了内心的宁静。”

山东省作协首批签约的11名作家中,9名从事小说创作,1名从事散文创作、1名从事诗歌创作,这样的比例是否反映了小说、散文、诗歌在当今时代的地位?“这个问题我没有考虑过”,王黎明略加思索后告诉记者:“在当今写作文体上,小说创作居于强势,在于它实用性的一面,包括读者量以及衍生的影视素材等等。但文体本身并没有强弱之分,哪一种文体写好都不容易。就文学本身而言,诗歌的品质依然是高贵的。”上世纪对于诗歌的全民狂热业已不再,面对诗坛现状,王黎明还是充满了信心,他认为,在某个时期,诗歌会以不同的方式“火”起来,又会以不同的方式“沉寂”下来。“会有那么一天,诗歌会成为一种最时尚的大众娱乐。那是所有诗人都想看到的,但这又不是诗人所能操纵的。”

(本版图片由受访者提供)

贝壳说

你到海上航行

就把我忘了

能怪你吗

昨天还说我是你的小船

爸爸却说海上很多很多

你走了

我仍在滩上搁浅

海上好吗

不好再回来吧

我还是你可爱的贝壳

你听不见

我就对大海说

(1982年)

王黎明诗选

树的一生

除了树,没有人甘心

在一个地方呆一辈子;

除了树,谁情愿被大风连根拔起。

谁能揪起自己的头发?

像随风吹落的种子——

一棵树生长在哪里纯属偶然。

当我再也不能四处走动,

一棵树代替我站在原来的位置。

活在绿荫里是快乐的!

我们为什么不能用斧头

把脚下的阴影挪开?

除了树,谁能舍弃得这样痛快!

欠下愧疚,抛开一生的许诺。

哦,暮年的枯朽……

像一截树墩留在他乡。

风车

狂欢的群体,一个人的命运

被挟裹的树木和随波逐流的羊群

一起涌向物欲膨胀的广场

没有一座山脉可以保存我的全部

没有一方水土可以固守我的根系

没有一种形式可以阻止我盲目的惯性

清醒的叫喊已是昨夜的呓语

我听见弱者的抗议!进而是稻草的悲歌

低矮的茅屋,在高楼大厦之中

失去了立足之地。一个庸才混迹于城市。一个智者消隐于山林

一个逆来顺受的人,惶惶不可终日

没有随意改变的结局,只有过程

然后是生长、衰老和更新,缓慢的消耗

没有任何风力可以减轻身体的负荷

我想起狂奔的猎物,生存的代价

个人的退却预示时代的溃败?

梦想的风车仍在承受过速的转动

野兔

一只野兔在大田里跳舞

它一步蹦过三尺宽的沟垄

那是一只逃脱猎杀的兔子

它逃过了秋天,逃过了冬天

现在,它从洞穴里窜出来

站在宽阔、自由的田野上

快活地叫唤。它手舞足蹈

并且不时用爪子理一理

啃过一冬树根的门牙

那样锋利的牙齿

咬碎了多少坚硬的果壳和冻土

(其实,它最爱吃的

是那些洼地里的青草

苦涩的嫩芽已哄出泥土

它曾在那里生活和藏身)

此刻它快活地叫,为到来的春天……

为它自己,为所有抽叶的植物

它放弃警觉。放弃了防御外界的

本能。它蹦,跳,晃动脑袋

它的叫声孤单。且很少为人听见

它扬起前足,抖开纯白的胸毛

它后足站立,不再狂奔

而它身上,依然披着土地的颜色

(1997年)

微尘

午后。射进窗口的斜阳

拖着婚纱飘逸的光线

送来爱神一样蜂飞的微尘

我该怎样迎迓这新年的使者?

我的房间里堆满鲜花 我的心里

点亮一百盏电灯依然不够明亮

我的橱窗里尽是封存的礼物

依然显得不够隆重

哦 流逝的时光

翻阅不尽的手稿耗尽多少青春的文字

褪色的墨迹羽化而去

只有那些频闪的微尘提前抵达

带了早年的光亮

由于它的到来

冬天里紧闭的门窗变得通畅无阻

由于它的离去

翻开的书卷再也不能合拢

那一瞬 我终于看清它纤细的足尖

不小心踩痛了我的记忆

(2007年)