孔子说过:“勇者不惧”“仁者必有勇”,他所说的“勇”,是面对危险和困难时表现出来的一种无所畏惧的行为品质,勇,放在与仁、义、智的关系中鉴定,所谓勇敢,必须是仁、义、智、勇的结合,所谓“君子义以为上。君子有勇而无义为乱,小人有勇而无义为盗”。

近期大家在讨论见义勇为的话题时,提到了一个新词——“键盘侠”,就是那种遇事置身事外、网上义愤填膺一类。孔子说过:“仁者必有勇”,君子尚武,是古代的高尚人格。今天谈起“键盘侠”这个话题,对比古人的修为,不禁生出颇多感慨。

孔子会武术吗?

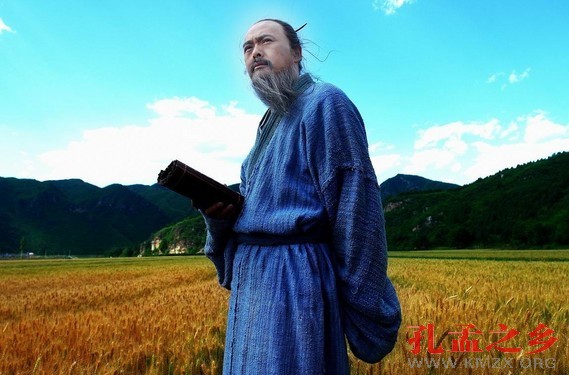

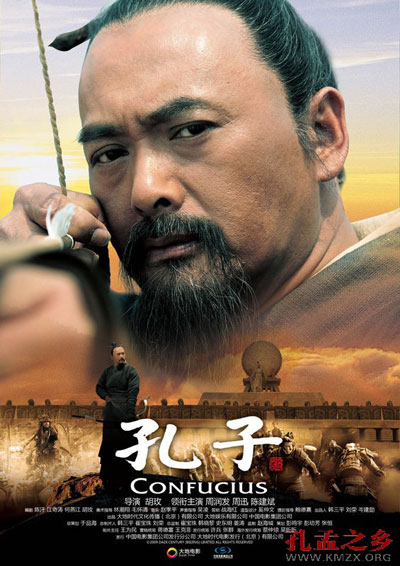

几年前,胡玫版《孔子》发布电影海报时,有一张是周润发主演的孔子,凝神拉弓欲射。这张海报引起了很大争议:作为儒家宗师,孔子也会武术吗?大家的担心是有道理的,这些年恶俗的武打片泛滥,很多历史中的文弱书生例如唐伯虎一类,都变成了飞檐走壁、武功高强的大侠。

但考证之下,孔子会武术,并非后人恶搞。据史料记载,孔子的父亲叔梁纥就是闻名于诸侯国的勇士。公元前563年,在偪阳之战中,叔梁纥所在的联军士兵攻进城门,突然内城的人把闸门放下,意图“包饺子”,危难之际,叔梁纥挺身而出,双手撑住门,把已经攻入城里的将士放出来,为部队的撤出争取了时间,从此“以勇力闻于诸侯”。孟献子称赞叔梁纥说:这就是《诗经》所说的“像老虎一样有力气”的人。

能够力挺闸门,那可不是一般的好功夫,放在今天拿个奥运会举重冠军没问题。难怪叔梁纥与鲁国的著名将领狄虒弥、孟氏家臣秦堇父合称为“鲁国三虎将”。

有其父必有其子,史载孔子“长九尺有六寸,人皆谓之‘长人’而异之”,可见他是一个高大的汉子。《淮南子·主术训》中说孔子:“勇服于孟贲,足蹑效菟,力招城关,能亦多矣”,勇力与格斗技能,无疑类似其父。孔子除了个人武功外,也懂军事谋略。孔子弟子冉有为季氏带兵打仗,取得胜利。当季氏问他关于军旅的知识从哪里来时,他说是“学之于孔子”。在冉有看来,孔子乃是“大圣”,其学无所不包,“文武并用兼通”(《孔子家语·正论》)。

在今天看待孔子会不会武术的争议,离不开孔子所处时代的大背景。春秋战国时期诸侯争霸、群雄逐鹿,尚武精神得到社会各阶层的崇尚,在当时时势下,贪生怕死、畏首畏尾的部落或国家,根本没有立足之地,更谈不上发展壮大,普通大众普遍保留尚武、坚毅的习性,而贵族更是强悍好战,班固在《汉书》中这么描写当时的秦国:“秦之时,羞文学,好武勇。”

在今天温柔婉约的吴越地区,当时也是刚烈之屈之地,《淮南子·主术训》篇说:“越王好勇,而民皆处危争死。”一直到了班固所处的汉代,吴越地区仍然是“君皆好勇,故其民至今好用剑,轻死易发。”在这种背景下,周游列国的孔子,虽然有弟子保护,但若自己没有一点护身之术,也是难以想象的。

“完美男人”安骥

小时候读《儿女英雄传》,总是纠结于一个问题:侠女十三妹为什么会爱上安骥这样一个怂人?

《儿女英雄传》的故事是这样的:贵公子安骥在救父亲的途中,被两骡夫骗至荒山,误投能仁寺,险遭凶僧杀害,幸亏立志为父报仇的侠女十三妹弹杀凶僧,始免于难。同时获救的有村女张金凤及其父母。十三妹做媒,将张金凤许配给安骥,并解囊赠金,借弓退寇,使安骥一行人平安到达淮安。待安骥父亲平反昭雪,十三妹也嫁给了安骥,这个享齐人之福的贵公子,锐意功名,最终位极人臣,与两个老婆从此过上了幸福生活。

这是一个“美女救狗熊”的故事。比起武功高强、豪爽大气的十三妹来,安骥就是那种依人小鸟了。但恰恰就是这种窝囊的男子,却让侠女爱得死去活来,不合常理,难怪鲁迅这么评价《儿女英雄传》:“性格失常,言动绝异,矫揉之态,触目皆是矣。”

就像理解孔子会武术一样,同样要在当时的历史大背景下审视怂货一个的安骥为何能成完美男人。明清时期,尚武之风殆尽,明朝万历年间到达中国的传教士利玛窦意外地发现,中国的男人都如此文弱。他惊叹这个帝国里最聪明的人看起来都像女人:“无论是他们的外貌气质,还是他们内心的情感流露,他们看起来全像是温柔的女子。要是你对他们尊敬礼让,他们便会比你更加谦和。”

利玛窦不无轻蔑地描写:“这些男人不惜每天花费两个小时来梳理他们的长长的头发,考究地整理他们的服饰,他们就这样悠闲自得地打发着美好的时光。”由此遥想春秋战略时期快意恩仇、生死相许的侠客之举,再上溯到二千多年前的《周易·象传》中所言“天行健,君子以自强不息”,不仅令人长叹息。学者张宏杰在《中国国民性演变历程》一书中这样写道:“从春秋,到唐宋,再到明清,中国人的性格历程如同直跌下来的三叠瀑布,其落差之大,令人惊讶。源头的中国人,品格清澈;唐宋时的中国人,雍容文雅;及至明清,中国人的品质却大幅劣化,麻木懦弱,毫无创造力……”

君子尚武,刚健与宽容交融

公元前36年冬,大汉王朝西域都护、骑都尉甘延寿、副校尉陈汤统率四万汉胡大军,奔袭三千里灭北匈奴,历史上留下了一代名将陈汤的最强音:“犯强汉者,虽远必诛”。

从今天看,汉朝是一个朴拙而雄浑的黄金时代,生机勃勃,勇敢无畏,远征绝域、万里封侯,成了汉代男人的至高价值追求,也涌现了一大批天才军事家。那时文武之分,远不如后世明晰,文武双全之人灿若星河,上马能击贼下马能治国,史载:司马相如、田畴、崔琰善击剑,王充朝夕习骑马射箭,经学名家辕固在兽圈中刃毙野猪……一介书生班超,能以三十六人灭国二十打下西域三千里江山,班固能投笔从戎出塞三千里立丰碑燕然山而归。

与后代辉煌一时的盛唐相似,汉代的尚武精神,是一种民族的自信心理和大国气度,是汉代朝野高昂的自信和对国家的坚信。到了近代中国,这种自信与强悍已荡然无存。张宏杰在《中国国民性演变历程》引用《南京大屠杀资料集》中日本军人的回忆说:有一个日本兵十分惊讶于数千中国士兵驯服而默然地经过如山的同伴尸群,走向死亡,而毫不反抗。日本指挥部在处死中国俘虏时曾经日夜提心吊胆,因为日本人经常以一二百人的小分队来屠杀上千上万的俘虏。日本人担心数千俘虏一旦暴动,即使手无寸铁,也会将行刑的两个日本中队杀得一人不留。但这种情况从来没有发生过……他们不是害怕死亡,而是害怕第一个站出来反抗而死。

在艰苦卓绝的抗战期间,中国的国民性得到极大锤炼,涌现出无数可歌可泣的英雄儿女,但我们又怎能忘记,那些麻木赴死的被俘士兵,他们,同样也是中国人……

两千年前,孔子说过:“勇者不惧”“仁者必有勇”,他所说的“勇”,是面对危险和困难时表现出来的一种无所畏惧的行为品质,不是眶毗必报的匹夫之勇,勇,放在与仁、义、智的关系中鉴定,所谓勇敢,必须是仁、义、智、勇的结合,所谓“君子义以为上。君子有勇而无义为乱,小人有勇而无义为盗”。

谦谦君子,并不意味着就是毫无血性的阴柔。君子尚武,刚健与宽容交融,正是先人给今人的价值指引!