闸的形制与结构

闸全用条石筑砌,条石一般长一米左右,宽和高各约五十厘米。筑闸时,按照实际需要,在河两岸分别建筑5至8米长的闸墩(闸墙)(金刚墙),相互对应,形成了闸门(金门)。闸墩各自向两侧延伸砌筑成翼墙(雁翅),用来保护闸墩,减免水力冲击。有时翼墙外端还要筑石防,俗称裹头,高与翼墙相等,宽约一米。

筑闸条石要用石灰、细砂加糯米汁调和成的沙浆错缝叠砌。条石之间,分别用铁扣、铁扒、铁销等联结,十分牢固。

石砌闸墙外侧,还要砌筑“衬河砖”,砖缝填灰浆,逐层相间,高与石闸墙平齐,厚约一米。“衬河砖”墙的外侧,还要堆集形状大小不一的“荒石”加三合土夯实。这样,闸墙抵抗河床内洪水冲压的力量,就大为增强了。

闸墙(礅)、翼墙、裹头等的水下基础,也是用条石砌成的,一般有4到6层条石筑砌。这部分条石以下,是打入泥中的木桩作基础,所用木桩必须用柏木或楠木,因其不易腐朽,长度约两到三米,直径15至25厘米。木桩在淤泥中排列稠密,可增强承载力量,减少闸墙等的沉降,增强稳定性。

两侧闸墩上各凿一个竖直的方形石槽,相向对应,名为“闸板槽”,以便嵌入方木数层组成的“闸板”。两侧石槽上方各有一对“石闸耳”,耳上都凿有圆孔,用以装置辘辘式绞车,绞车两端各有摇把。启闸门时,把两岸闸耳绞车上的绳索先端的小铁钩,分别挂住闸板方木两端的铁扣手,人力摇动绞车摇把,即可把方木提起至高于闸墩,再用人力向岸上拉动,并逐渐放松绞车绳索,方木即可设置岸上。按此法依次操作,所有层层闸板的方木提上岸边,闸门开启,河水畅流,船只过闸。反之,关闭闸门时,反用此法又可把一块块的方木嵌入“石闸槽”,闸门关闭。

闸板下的河床上还需铺有青石板一路,再下还有底石,底石下为木板,再下有横木梁和竖直木桩支撑,防止强水冲刷闸板下的河床。

本人自幼年时代,即居住济宁城区老运河南岸的里仁巷街,至1995年离开,计六十余年。有关闸口维修、木桥翻新、船队过闸、河岸码头维护等工程,可以说司空见惯,迄今仍历历在目。

闸上的木桥

旧时,在济宁城区老运河河段的所有闸上,都设置可移动的木桥。既能方便过往行人和车辆,又能在装有高桅杆的船舶过闸时,把木桥拆除到闸的一侧,船队通过之后,再把木桥复位。原始的木桥是在4架方形木梁上铺排活桥板,不钉死。漕船过闸时拆卸。后来为了提高负荷量,改用整体拖拉式木桥,这种木桥底面的木梁架上,分4排装置32个轴形铁轮,每排8个。当然要依据桥身长度,轮数可多可少。每个轴轮两端的轴头,分别嵌入固定在桥底面木梁架上的轴耳内,轴耳有木制的,也有生铁铸造的,注入润滑剂,使轴轮转动灵活。这4排轴轮,即是桥身下面的4排支点,由桥下的4架方形木梁承载。每架木梁两端分别嵌入两岸闸墩的方形石槽(梁槽)内,十分稳固。也就是说,桥身下的4排轴轮,在拉桥时,即在四架方形木梁上滚动。

桥身的梁架上,铺设铁钉固定的木桥板,十分平整。桥身左右两侧设置可以拆卸的木栏杆,便于翻转桥身,修理底面的轴轮。

如上述,桥面必然高于地面。因而,在桥体两端各放置与桥体等宽的木坡道,夹角约三十度,不仅方便交通,更可稳固桥体。

扬帆过闸的船队,受木桥妨碍时,闸夫们即搬去木坡道,并在木桥两端的四枚铁钩上系拴绳索,把木桥牵拉到一侧的闸墩上。由于桥底面装置的4排轴轮滚动,相当快捷。然后,在方木大梁两端系上绳索,把梁头提出梁槽,牵拉到另一侧的闸墩上。船队过闸之后,即按上述方法,分别牵拉方木梁、桥体等部分另一端所系的绳索,使它们复位。然后放置桥两端的木坡道固定,桥即畅通。

船舶逆水过闸的处理

在老运河上,船舶逆水过闸,有相当大的难度。那时没有机动船,船只都要依靠风力和人力行驶。尤其是在水势大,船只载重量大而吃水深的情况下,逆水过闸,必须使用立式绞车牵引,方可通过。

这种立式绞车高约1.5米,绞车一般固定在闸的上水头一侧的河岸下方石砌墩台上,绞车中心铁轴下端固定在石台内,非常牢固。车体上、中、下的硬木圆盘中央有孔,贯穿铁轴瓦套管,中心铁轴即套装在管中,圆盘周围穿装8个木站棂。

使用时,把绳索一端系在绞车中心轴套的下半部,另一端系在将要过闸的船头上。由闸夫3到4人,各持木棍,分别插在绞车的木站棂间,口喊号子,步调一致,推绞车转动,牵动的绳索随即缠绕在木站棂上,拉动船只过闸。同时,船上舵手掌舵,控制船行方向。船夫们还要随时用篙抵住闸墩,以防碰伤船体。

再者,有的大船前部装备有立式绞车,上面系绕绳索。过闸时,只需把绳索的一端抛出,系在闸口上水头的岸边石樁(桩)上,要求十分牢固,船夫们推动船上的绞车也能顺利过闸。这样,闸上岸边是否设置立式绞车就无关紧要了。

上世纪40年代初,河上航行的货船,桅杆基部装置活动关节,过闸前即落篷(帆),再把桅杆放平,即可顺利过桥。这样,无须拉桥了。因而,济宁城区运河上的木桥都改为固定的了。至于木桥改为钢筋水泥结构的桥梁,那是解放后1962年开始的。

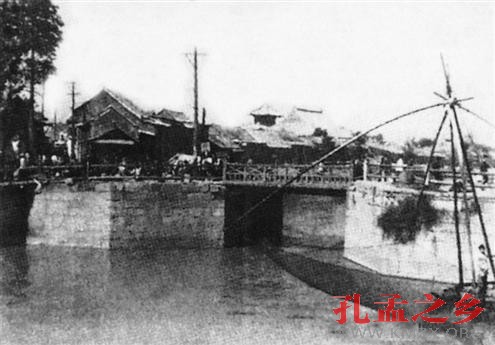

济宁小闸口老照片