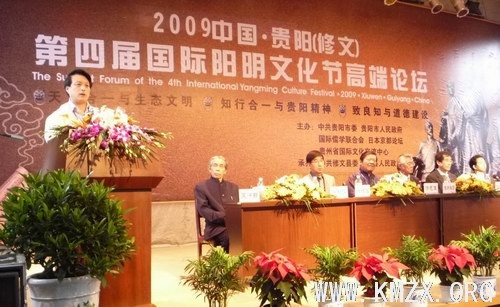

开幕式现场

第四届国际阳明文化节暨纪念王阳明“知行合一”500周年高端论坛日前在修文举行。5月5日,2009中国.贵阳避暑季暨第四届国际阳明文化节开幕式在“致良知”“悟道”的“王学”圣地修文盛大上演,来自国内外1万多名观众参加了开幕式,设在修文阳明文化主题公园的会场座无虚席,甚至在围墙外也不少的群众拿着望远镜观看。晚七点四十分,晚会正式开始,贵州人民广播电台、贵阳人民广播电台和贵州卫视频道、贵阳电视台1频道分别通过广播和电视对晚会的演出盛况进行直播。

今年是王阳明在修文县首论“知行合一”500周年,将与2009避暑季同时开幕的第四届国际阳明文化节,吸引到超过200位的国内外“王学”专家、学者。此间,王阳明国际学术研讨会、王阳明书法研讨会,与阳明文化有关的精品旅游线路也将一一推出,一场以“文化、康体休闲、生态”为主题的旅游饕餮大餐即将在修文上演。

中国孔子基金会向大会表示祝贺

同时举行了纪念王阳明“知行合一”500周年高端论坛。100多名来自中国、日本、韩国、美国、瑞典、俄罗斯、乌克兰、马来西亚、印度尼西亚等海内外著名的“王学”专家、学者参加了这次论坛。

论坛以“知行合一”为主题。海内外著名学者杜维明、成中英、汤恩佳、方俊吉、高柏园、崔在穆、史罗一、小川晴久、陈来、钱明、解光宇等专家学者围绕王阳明的“心学”历程,对儒学的发展与传播,以及对当今社会发展的影响等各个层面作了论坛主旨发言。有的学者指出,龙场悟道是中国学术思想史上具有化时代意义的象征性事件。王阳明远眺孟子,直承象山,针对程朱理学的弊病,开辟了另一条与朱子不同的成德之学,拓宽了主体自立的精神价值世界,展示了道德自律与人格挺立的实践精神及具体路径。他的各种人生努力与致思方向都代表了儒家重新调整内在发展道路的一种尝试,也是佛家力求改变衰弊颓废社会风气的一种努力。他的影响后来遍及大江南北,远被日本、朝鲜及其他世界各国。阳明学作为一种国际性的学问,已经超越了国界而引起了各国学者的广泛重视。有的学者指出,在经历了充满苦难、战争和冲突的20世纪,越来越多的人认识到,只有良知超越了国家、宗教和民族的狭隘和偏见,“宽以居之,恕以行之”,多给别人一点关爱和尊重,才能构建和谐社会;“君子之爱若人也,推及于其屋之乌”,反思西方“己所欲、施于人”的价值观,在东方智慧中寻找答案,才会有世界的和平与安宁。王阳明学说以“致良知”为核心,侧重于人的道德修养,通过“事上磨练”的工夫,存善去恶,使天赋良知复明,从而使个人身心和谐,进而促进人与自然的和谐,处理好人与人的关系,求的社会的和谐。阳明学说对提高人的道德水平,保持生态平衡,构建和谐社会,都有重要的现实意义。

附录:

伟绩奇勋 坎坷人生的先贤王阳明

一

王阳明,原名云,五岁改名守仁,字伯安,自号阳明山人,世称阳明先生,名隐号显。明宪宗成化八年(1472)九月生于城区武胜门瑞云楼,世宗七年十一月二十九日(1529.1.9)卒于江西大庾县青龙浦船上,享年五十七岁,归葬绍兴花街鲜虾山。

关于王阳明的出生,《明史·王守仁传》有记载:“守仁娠十四月而生,祖母梦神人自云中送儿下,因名云。五岁不能言,异人拊之,乃言。”《王文公年谱》、《阳明先生墓志铭》都有同样记载。这是传说,旨在表明王阳明异于常人。从长大后的情况看,王阳明“颖悟夙成”、“自少负奇气”。确实不同于一般人。

王阳明二十八岁中进士,历任刑部、兵部主事,庐陵知县(江西吉安),左佥都御史,南京兵部尚书等职。主要著作有由他门人收录的《王文成公全集》三十八卷。其中,《传习录》、《大学问》是他的主要哲学著作。

王阳明文武兼资,是当时第一流人物。明代学者李贽《续藏书》中称王阳明为“勋封名臣”、“儒学名臣”。清乾隆皇帝曾御题“名世真才”。这块题匾现在还挂在瑞云楼楼樑上。后世学者则誉其为封建社会时代的完人,余姚列为四大先贤之一。

王阳明是明代集心学之大成的哲学家。著名学者余秋雨在为余姚计文渊编印的《王阳明法书集》写的序言中说:“倘若把中国历史上集大成的哲学家的名字缩小到最低程度,也一定少不了王阳明(守仁)的名字,由于他的哲学思想高超、警策、简明,又由于他的人生经历曲折、奇特、宏富,他在中国文化领域的知名度是其他许多哲学家无法比拟的。”诚如斯言。

以南宋朱熹为代表的“程朱理学”,把封建伦理道德的“三纲五常”奉为“天理”,作为“决定一切、派生一切”的本体。这对于维护封建统治十分有利,得到明朝官方的肯定、支持。王阳明一度也信奉程朱理学,“遍读考亭(朱熹)之书。”但是,当时的学者、士人空谈“义理”,不能“著实体履”,他发现这是程朱理学把“义理”与“吾心”割裂,把“知”和“行”分割的错误所造成的,而当时社会已经存在严重危机。他认为“社会之不治”原因有二:一是“士风衰落”,二是“学术不明”。士风衰落是指统治集团不遵守道德规范,导致社会风气不正。学术不明指的是程朱“支离、决裂”的繁琐学说,不能贯彻实践,导致“言行不一”、“流入空虚”。这就需要有豪杰之士出来,提出一套有别于程朱理学的思想理论,来引导人们“诚意”、“正心”、“去人欲、存天理”,提高道德修养,改变士风衰落、学术不明的现状,以挽救天下之不治。他认为自己应该当仁不让。于是,他摒弃程朱理学,转向心学;在“龙场悟道”之后,上承孟子,中继陆象山,先后提出了“心即理”、“知行合一”、“致良知”三个重大哲学命题,建立了完整的心学体系。从而创立了体系庞大、思想活跃、影响深远的“姚江学派”。在明代中、后期,阳明心学风靡一时,极大地冲击了程朱理学。在打破传统观念、解放思想、发扬主观能动精神、振作士风、倡明学术、活跃学术气氛等方面都起了巨大的作用。

王阳明是一位以弘扬“圣学”为己任的教育家。在弘治十八年(1505),王阳明三十四岁,任兵部武选清吏司主事时开始,授徒讲学。至病逝为止,他先后讲学二十三年。其中,五十岁那年他归省祖茔,次年二月父王华殁。他服丧在家,期满朝廷不召,直至奉旨总督两广军务出征广西,前后近六年,主要在余姚、绍兴讲学。这段时间讲学的规模最盛,其余十七年,他也是利用政务、军务之余讲学,从未间断。每到一处,办学校、立书院。贬谪贵州龙场驿(在今贵阳市所辖修文县城),他创立龙冈书院,主讲贵阳文明书院。巡抚江西期间,他又立社学,修濂溪书院,讲学于南昌书院,庐山白鹿洞书院。在家乡余姚,他讲学于龙泉山中天阁,在绍兴,先辟稽山书院,后立阳明书院。总督两广军务期间,他还兴办思田学校、南宁学校和敷文书院。

王阳明讲学以“心即理”、“知行合一”和“致良知”学说为主要内容。通过讲学,传授了他的心学思想。

王阳明的教学,十分重视德育。他说教育的目的是“明伦”,要学生以圣人为目标,学做圣人。只要认真接受教育,“去人欲、存天理”,事事磨练,人人都可成为圣人。他重视培养学生的独立自由精神,他说“学贵自得”,“学贵心会”。他要求学生坚持身体力行,实事磨练,把书中的道理化成为行动。他十分强调师道尊严,“师严道尊,教乃可施。”身教重于言教,教师不只要求“威仪严柬,庄敬自持”,还必须“克己去私”成为学生表率。

王阳明教学,因人而异,因材施教,方法多样,如讲堂宣讲,当堂辩论,个别教育,书信指导,默坐静思等等。

王阳明有教无类。他的学生有官员,有的职位高于老师,有文人学子,有下层贫民,更有聋哑人。有个叫杨茂者,知先生名,候门求见,王阳明没有拒绝,以书字相问答,阳明所写,句句叩其心扉,杨茂扪胸指天,跪拜从师。学生中学生年龄有大有小,大的如海宁董澐,在绍兴拜王阳明为师时已是六十六岁。

王阳明教过多少学生,已很难统计。李贽说:“阳明先生门徒遍天下。”余姚诸焕灿同志从文献资料找到有名有姓的有四百余人,他估计总数在三千至五千之间。有的学者说:“平心而论,守仁居越讲学的规模和深度,都超过了当年的孔子。”

王阳明二十三年的教育实践,积累了丰富的经验,形成了一套颇为宝贵的教育理论和方法,值得我们研究,继承。正如郭沫若在《王阳明礼赞》一文中所说:“王阳明对于教育方面也有他独到的主张,而他的主张与近代进步的教育学说每多一致。”

王阳明是一位文韬武略、武勋卓著的军事家。史称:“终明之世,文臣用兵制胜,未有如守仁者。”

王阳明少年时就抱有尚武报国的雄心壮志,十五岁时,随父住京师,曾单骑去居庸关考察形势一个月。考取进士前,边关紧急,“于是留心武事,凡兵家秘籍莫不精究。”之后,他还曾手批《武经》七书。学有所得,形成了他丰富的兵略思想。

王阳明一生领兵打仗三次。

正德年间,江西南部,福建西部,广东北部,湖南东部“方园千里皆乱”,巡抚文森托疾避去。兵部尚书王琼推荐王阳明巡抚南赣汀漳。正德十一年至十三年,二年多时间,农民造反全部平息。这是第一次。正德十四年,王阳明奉旨处理福建兵变,途中得知南昌宁王朱宸濠谋反,当机立断,组织地方武装,只三十五天就活捉了宁王,平息了叛乱,这是第二次。第三次是嘉靖六年奉旨平息了广西思、田州和断藤峡、八寨僮和瑶族民众因不满改土归流、民族歧视而发生的暴乱,以“不折一矢,不戮一卒”招抚策略,二个月解决了思、田之乱,继而以思、田州归顺士卒,乘断藤峡、八寨不备,以最小的代价平息了暴乱。

王阳明指挥的三次军事行动都取得了胜利,而且班师以后,当地社会安定,生产恢复发展,百姓生活逐步改善,较少留下后遗症。这是因为他对农民暴动原因有清醒的认识。他认为根本的原因是官府的厚征暴敛。他说农民“亦有不得已者,或为官府所逼,或是大户所侵,一时错起念头,误入其中,后遂不敢出。此等苦情,亦甚可悯。”少数民族暴乱主要是不满民族歧视。

他怜悯,同情参加造反的农民、少数民族,但作为臣子,他又不能不服从皇帝的命令去平息、镇压。但他反对穷兵黩武。他认为:“兵凶战危,圣人不得已而用之者也。”如果一定要用兵,则要慎之又慎,力争不战而取胜,能抚的尽量争取抚。他说:“罢兵行抚则有十善。”少留后患,“穷兵黩武则有十恶”,后患严重。

王阳明还是一位书法家、诗文家。十七岁去南昌与诸氏(余姚人,其父诸养和时任江西参议)完婚,婚后在南昌住了一段时间,除读书,每天练习书法,“耗纸数箱,书艺大进。”其书法之精,在明代堪称一流,称其“书法森严有度,散朗多姿”。

王阳明少年能诗,一生诗作很多,现存近六百首。十一岁时他随祖父去京师途经镇江,祖父友人设宴接风,席上王阳明口占《金山》、《蔽月山房》七绝各一首,举座皆惊,誉为神童。

王阳明早年泛滥词章,打下坚实的文字功底。文章才情并茂,意境深远。《古文观止》中,明文十八篇,王阳明一人就占三篇。

王阳明有极高的执政能力。他主政地方,只有在庐陵(今江西吉安)当了七个月知县。他深入基层,调查研究,审察乡情,慎选里正、三老、立保甲,清驿道,严禁镇守横征暴敛,杜绝神会迷信活动,发展生产。“为政不事威刑,推以开导人心为本。”短短时间就把庐陵治理得井井有条。

乾隆御笔:名世真才

二

王阳明一生忠诚国事,功业显著。但是,生不逢时,事非明主,生前身后遭际坎坷,年轻时又患上肺病,令人扼腕,令人泪下。

弘治十八年,孝宗病逝,朱厚照继位,是为武宗。重用刘瑾,刘瑾网罗太监马永成等人狼狈为奸,人称“八虎”。专权乱政,朝事日非,孝宗朝老臣刘健、谢迁(余姚人)联合言官交章论奏,请诛刘瑾,被刘瑾诬为奸党。南京户部给事中戴铣等廿一人请留刘、谢,被刘瑾逮捕,廷杖除名,入锦衣卫狱。王阳明义愤填膺,毅然上书援救。对于刘瑾凶残以及上书的后果,王阳明是清楚的,但出于一腔正义,出于要启发武宗的良知,稳固王朝,他义无反顾。果然,刘瑾大怒,王阳明被杖四十,死而复生,罚跪金水桥,再系于诏狱,之后贬谪贵州龙场驿。次年春,赴谪入黔,刘瑾又派人尾随加害,为摆脱跟踪,王阳明到钱塘后,写了一首《绝命诗》,来到钱塘江边,他取下鞋帽,将诗压在下面,假装投江自杀。跟踪人看了《绝命诗》,信以为真,拿了鞋帽和绝命诗回京复命去了,王阳明侥幸逃过了追杀。之后他搭商船到舟山,遇飓风大作,商船漂泊到闽北,登岸入武夷山,入夜敲一寺门求宿,寺僧不纳,只好宿一常有老虎栖息的荒圮野庙,半夜老虎回野庙,见一人伏睡香案,绕廊大吼不敢入。第二天寺僧以为王阳明必已被老虎吞食,来取王阳明的包裹,却见他伏案未醒,以为非常人,请入寺中。寺中有一道人,原是在南昌与诸氏完婚那天在铁柱宫论道一夜的道士。王阳明因仕途险恶,想隐遁不仕,道士劝他,如果刘瑾知道,“逮尔父,诬以北走胡,南走粤,何以应之”?王阳明认为有道理,遂经鄱阳到南京,探望被株连贬官到南京的父亲。十二月,他返钱塘,经江西、湖南、黔东,于正德三年三月到达龙场驿。

龙场驿地处万山丛棘中,四面荒凉,人烟稀少,环境恶劣,言语难懂。初到龙场,既无住所,又缺口粮。只好筑土架木,搭建草舍,植粮种菜,伐薪取水。因水土不服,随从患病,王阳明除亲自煮粥伺候,还强颜欢笑,吟诗歌,唱越调(即余姚腔), 以谈笑宽慰随从;口粮不继,就采野菜充饥。王阳明身患有肺病,龙场缺医少药,更谈不上营养,随时都有倒下的可能。一个忠而见弃、欲避不能的人,在这种恶劣的环境中,不可能无悲,不可能无怨,心情是十分悲苦的。他在这时写的《采蕨》诗中说:“采蕨西山下,扳援陟崔嵬。游子望乡国,泪下心如摧。浮云塞长空,颓阳不可回。南归断舟辑,北望多风埃……”身处逆境,难免有终归家园的想法,但已入仕途,此时归隐实际上是不可能的。他也考虑,“自计得失荣辱皆可超脱,唯生死一念,尚觉未化。”因为有严亲在,想死又不能一死了之。在这样的情况下,他向自己提出一个问题:“圣人处此,更有何道?”于是,置了一口石棺材,端坐里面,排除生死杂念,“日夜端居澄默,以求静一。”这是他在苦练制心功夫。一天夜里,忽然觉得“心中洒洒”,仿佛有人对他说话,于是“大彻大悟格物致知之旨”,呼跃而起。原来他体悟到:“圣人之道,吾性自足,向外求理于事物者误也!”又以默记“五经”来印证他彻悟的一切,莫不吻合,因著《五经臆谈》。这就是学者所盛道的“龙场悟道”。自此,振作起精神。另一方面,在龙场已住了一段时间,语言已能沟通,与当地居民建立了友好关系,居民为他建造了住房,生活条件大有改善,心境大有好转。就如他当时《龙冈漫兴》一诗中所写:“投荒万里入炎州,却喜官卑得自由,心在夷居有何陋,身虽吏隐未忘忧……”于是创办龙冈书院,进行心学的研究与讲授。

正德十四年,王阳明平定南昌宁王叛乱,上奏报捷并北上献俘,但荒淫昏庸的武宗却不将宁王已活捉、叛乱已平息的战果公布,而要王阳明把宁王放归鄱阳湖,自己取名朱寿,自封威武大将军、镇国公,发北兵一万,以太监张永为监军,率领太监张忠,安边伯许泰,平虏伯江彬等南下“亲征”,要亲自于鄱阳湖擒获宁王。对此儿戏王阳明不敢奉旨,他考虑到如此一来,战火重起,会使江西人民再受战争之苦。武宗受张忠、许泰等挑唆,对王阳明极为不满,幸亏监军太监张永拥护,王阳明才得以免祸。但他的弟子冀之亨却被张忠逮捕,施以严刑,胁迫冀诬陷王阳明与宁王定有私通,冀不从,被械系京师诏狱。张忠、许泰追至南昌,逼王阳明交出宁王,王阳明不听,连夜押宁王过玉山,到杭州,把宁王交给监军太监张永,自己则称病避入净慈寺,后又潜避到九华山。

王阳明平叛立功,非但没有得到封赏,反而被张忠、许泰等权阉、佞臣陷害,险遭杀身之祸,心中悲愤难平,在九华山,日夜默坐草庵,想到君昏臣暗,国事日非,忠臣义士泣血涟涟,还不如一死了之,但又想祖母、父亲还在,只得压下悲愤生活下去。之后,又经张永一再向武宗谏说,王阳明忠于王事,武宗才命王阳明巡抚江西,返回南昌。

江西经过战乱,五月又遭大水,田园荒芜,民不聊生,王阳明多次请求宽恤赈济,言词激烈,武宗不理。于是乞求致仕,未获批准。

正德十六年三月,武宗去世,世宗即位。六月,王阳明以功升南京兵部尚书,召王阳明受京陛见。但朝中奸小藉口“武宗国丧,资费浩繁,不宜行宴赏之事”而阻止。这时王阳明已过钱塘,于是,上疏便道归省祖茔,回到老家。之后世宗追録平宸濠之功,封王阳明为新建伯,世袭岁禄一千石。因权臣嫉妒,“禄亦不给”。王阳明为朝廷立下大功,却得不到应有封赏,所谓封爵,只是空头支票而已。

嘉靖二年二月,王阳明父王华卒,居家守孝三年,期满,朝廷未予起复。虽然礼部尚书席书、御史石金等荐奏,朝廷仍不召,在家居了近六年,直到广西思、田州等地乱起,总督姚镆平乱失败,才想起了王阳明,要他火速赶赴广西平乱。这时王阳明正在病中,上疏辞免不准,只好带病出征。广西天气炎热,加上军务繁重,日夜操劳,病情加剧,咳嗽不止,遍身红肿,每日仅能吞食数匙稀粥,苟延残喘而已。战乱平息,病情危急,上奏告归休养,并推郑阳巡抚以代,等不到朝廷批复,只好发舟东归。

嘉靖七年十一月二十九日,舟至江西南安府大庾县青龙浦,病体垂危,急召门人南安府推官周积,对周积说:“吾去矣!”周积泪下为雨,忙问先生有何遗言,他微微一笑,说“此心光明,亦复何言!”片刻瞑目而逝。

王阳明逝世的消息马上传开,赣州兵备、门人张思聪赶到南安,迎入南埜驿沐浴入殓。十月十三日,张与属官及阳明学生设祭。次日发丧,“舆榇登舟,士民远近遮道,如丧考妣。”灵柩到赣州,提督御史、门人江宏迎祭于道,士民沿途拥哭。灵柩经过南昌,巡抚御史储良材、提学副使、门人赵渊与士民昕夕哭奠。八年正月,丧发南昌。门人余姚钱德洪、绍兴王畿正赴京参加会试途中,闻知先师去世,遂放弃会试,迎至严滩(桐庐),并向同门发出讣告。二月四日,灵柩至绍兴,设灵堂奠祭,每日门人来奠祭者百余人,绍兴城内的书院、寺院都住满了前来吊唁的人,十一月十一日,遗体安葬于绍兴城南鲜虾山麓。参与会葬者达千余人,人人麻衣衰履,扶柩痛哭,四方前来观葬者更不可胜数,无不涕泪交流。

王阳明一生勤劳国事,遭际坎坷。有的学者把他比为东汉马革裹尸还的马伏波和鞠躬尽瘁、死而后已的蜀汉诸葛亮。在他最后的两年里,抱病远征广西,重病死于征途,死前只说了“此心光明,亦复何言”八个字,带着满腔的忠贞、满腔的悲愤走了。短短八个字,既是对自己一生忠贞王事的总结,也是对自己遭际悲愤的表白。

王阳明生前几遭陷害,死去之后,奸小之徒对他仍不放过。他死去不久,吏部尚书兼翰林学士桂萼就上奏说王阳明“擅离职守,处理思田之乱恩威倒置”,诋毁王阳明平宸濠之乱是“军功滥冒”,又诽谤王阳明“事不师古,言不称师,欲立异以为高,《传习》转讹,背谬弥甚”。要世宗“宜免夺伯爵以章公信,禁邪说以正人心”。后虽被保留封爵,但世袭停革,学说被禁止传播。

王阳明遭到诬陷,其家人也遭到骚扰。王阳明逝世时,儿子正亿只有四岁,继子正宪十三岁,两人和正亿母亲张夫人“离仳窜逐,荡析厥居”。生计困难。幸亏门人、大学士方献夫交待浙江佥事王臣“经纪其家”,生活才有所改善。

王阳明受到的不公正待遇,他的门生和有正义感的官员都感到不平。他们或相期集会,继续讲论师说;或于各地建祠堂,修书院,颂扬师德;或刊刻先师文录,播扬师说。全国共修建书院七十五所,祠堂四百二十所。正义抵制邪恶,王阳明和阳明学说影响反而更为扩大了。

在王阳明死后三十八年,即隆庆三年(1567)五月,有正义感的官员联名上疏,请为王阳明恤典。穆宗诏赠王阳明为“新建候”,谥“文成”,赐铁卷诰命。

万历十二年(1584),经廷议,神宗诏准,王阳明入祀孔子庙廷。这离王阳明逝世已五十五年,明朝廷对王阳明总算有了一个比较公正的评论。