2月18日,春节刚过,济宁市梁山县“市级非物质文化遗产”枣梆剧团的全体演出人员踏着泥泞,冒着严寒来到了杨营镇东张庄村进行慰问演出。演员们在临时搭建起的戏台上化妆更衣,寒风中瑟瑟发抖。“一看到台下这么多戏迷搬着马扎听我们唱戏,有老人也有小孩,心里就感觉特别温暖,也不觉得累和冷了。”即将登台的演员告诉记者。据悉,此次演出共计六天时间,每天早、中、晚三场,曲目包括《蝴蝶杯》、《踩仙桥》 等大家耳熟能详的经典作品,受到村民尤其是留守老人的热烈欢迎。

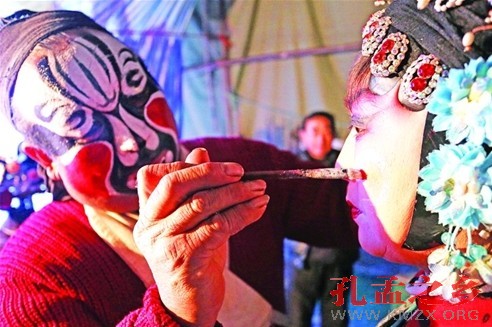

精心绘谱

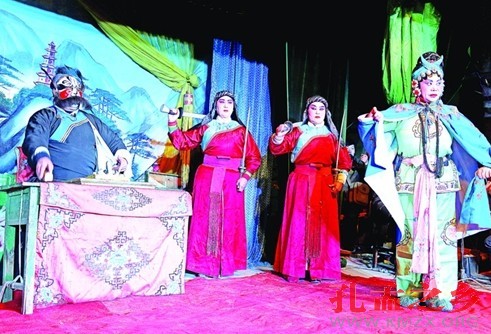

李逵劫粮剧照

一招一式

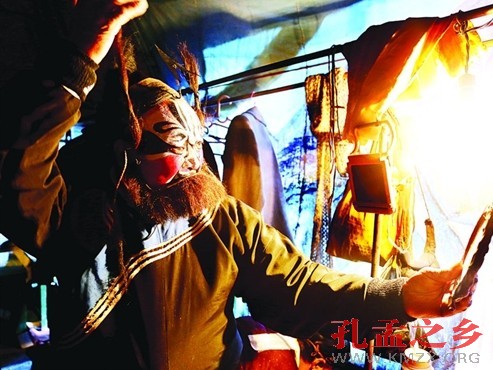

演出间隙

枣梆戏发源于济宁市梁山县拳铺镇方庙村。属于古运河文化的产物,据枣梆樊派弟子周祥蔼老先生介绍,明崇祯十一年(公元1639年)有从山西晋东南来山东做生意的人,落户于梁山方庙村。开办豆腐房。一天,天下了大雨,几个工友在一块闲聊,有一人说:我给你们唱戏。众工友十分赞同,当听他唱了几句时,众工友哄堂大笑,因他是山西人,用的是山西地方方言,唱的是山西剧种,因此,众人大笑。这样每逢空闲时候,众工友就以耍笑的形式逗他唱戏。久而久之,众人反而听惯了,也跟着哼了起来。每当他唱戏的时候,便吸引了不少村上的听众。一些热戏的后生也要求跟他学戏。因他不是正规科班出身,会的很少,不敢收徒。再三推脱不掉的,只能教些唱段。戏也没有形成规模。到了后来,又有山西商人开典当的也来到此地,会的剧种与做豆腐的一样。于是他们结合起来,能传授小折子戏《晒鞋》、《烧皂》、《时迁打铁》等下乡唱“板登头”。

这样到了光绪初年,山西有个上党梆子“十万班”来鲁西南地区演出,历时一年之久,鲁西南地区会唱该剧种的人纷纷到“十万班”,要求拜师学艺深造,当时比较有影响的老艺人石儒秀老先生跟“十万班”学了几出大戏,产生了组团化妆演出的念头。由于没有化妆技术,乐队无人,所以把绰号“大闺女”的潘朝绪老生先请来,在今梁山方庙正式收徒传艺。潘老先生是个多面手,打、唱、弹、拉样样精通,历时三年,便成立了第一个枣梆演出团体———义盛班。杰出的弟子有樊欣贤、吴凤珠、如印、何构等。

剧社成立了,得给剧种起个名字,戏是山西人所教,那时候山东人称山西人为“”(zhǎo)字,因此就组合了山西人的一个合体字“”,该剧种属梆子流派,所以就称是“梆”。由于枣梆戏仅限于上党梆子的几个唱腔板式,还不够完美,后来从临铭关来几个唱“泽州调”的演员与鲁西南老艺人们又经过多年的操讨、研究,发掘了流传在皇宫的曲子和民间小调融合在枣梆唱腔里面。形成了一个完美的、别具一格的枣梆剧种。到了清朝末年,枣梆戏已发展到了河南的濮阳、河北的邯郸、山东的整个鲁西南地区今梁山的大张、靳庄、代那里、张那里、沙窝李、贾固堆等。当时最有声望的就是今郓城县大樊庄的樊五扎,樊欣贤、吴凤珠,他们打的科班也最多,樊欣贤打的是“祥”字科班;吴凤珠打的是“圣”字科班。“祥”字科班最有影响的有:祥蔼、祥轩、祥成、祥义、祥鼓等三十多个演员,他们又分别打了科班,祥蔼在今郓城县的李楼、吕公堂、梁山的张那里、代那里、靳庄分别打了科班,弟子比较有影响的有:张庆本、张庆寒、黄义财、李凤瑞、刘现余、张思宝等人。吴凤珠则在方庙里外八村教了方东、方西两班枣梆剧团。由孙登福、李新盛领导,1949年合成一个团,称南旺县大众剧社,1953年划归梁山县登记收编,易名为梁山县枣编剧团。

枣梆戏,具有浓郁的乡土色彩和地方风格;既有上党梆子的特色,又有古皇宫的曲调。所上演的剧目由老艺人口传下来的有100多回,大多取材于民间演义小说,如歌颂古代忠良的《天波楼》,有行使仗义的《水浒》戏,《时迁打铁》、《宋江杀惜》等。

1956年,枣梆剧种由梁山、郓城、菏泽组成的代表队参加山东省第二届戏曲观摩会演,在审验节目时,时任省委书记的舒同发现用山西人的合体字“”作为剧种的命名,遂以该剧种击节用的梆子是枣木所做,建议改“”为同音的“枣”,从此,该剧种正式定名“梁山枣梆”。