于丹以一本在21世纪讲述孔子2500年前智慧的书在中国走红。李文跃因绘制孔子系列陶瓷作品蜚声瓷坛。他以一幅幅大气宏博的构图,将圣人孔子及众弟子周游列国游学布道的空前盛景,以史诗般的长卷、灵动的色彩和饱满的体态,一一再现于陶瓷艺术作品上。李文跃十几年来始终钟情于孔子题材陶瓷艺术创作,是什么样的情怀与动力让他对此矢志不渝呢?我们有幸和李文跃老师有了近距离的接触。

记者:中国传统文化创作题材浩瀚如海,为什么独独选择孔子的题材为您的陶瓷艺术创作的题材与内容?

李文跃:孔子是中国文化杰出的代表,孔子是儒家的创始人,是中国古代伟大的思想家、教育家、政治家,是中国人最崇拜的圣人。他在中华文明的进步史上,至少有五大贡献。第一,文献学上的贡献,他将我国第一部传世文学作品《诗经》整理成书。第二,史学上的贡献,他是我国第一部编年体历史著作《春秋》的作者,因孔子作《春秋》,“春秋”二字便成了历史的代名词。第三,哲学上的贡献,《易》是大道之源,也是中国哲学之源。伏羲氏作八卦是第一阶段,周文王由八卦演为六十四卦是第二阶段,孔子作《易传》是第三阶段。孔子是引发易学革命的第一人。第四,政治上的贡献,孔子从“仁者爱人”出发,坚持以人为本,实行仁政德治,将社会公正、秩序、诚信和人民的福祉摆在第一位。第五,教育上的贡献,孔子一生“学而不厌,诲人不倦”,选编了《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六种教材,提出了一套完整的教学理论,被尊为“万世师表”。因此孔子的文学贡献、哲学思想、政治理念、教学理论等都是我国传统文化的精华,我更愿意通过陶瓷绘画作品形象地、多侧面地深度挖掘他的历史及现代意义,并成为我取之不尽的陶瓷艺术创作的源泉。

记者: 您是在什么时候开始创作孔子题材的陶瓷绘画作品?您的创作初衷或者说是什么样的契机促使您开始创作这类作品?

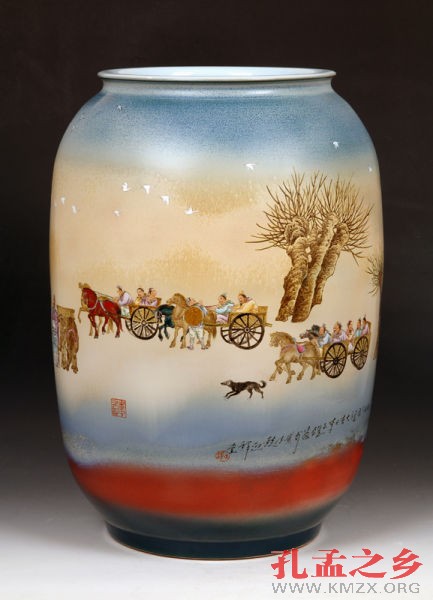

李文跃:孔子是中国文化重要的符号,他被近现代国际社会公推为世界历史文化名人,特别是近几年世界各地出现的孔子学院,也说明孔子所代表的传统中国文化对世界文化的发展的影响至深。早在2003年初期,我就思考着如何创作一些有中华名族悠久文化历史底蕴而又深刻陶瓷文化内涵的陶瓷艺术作品,为2004年景德镇的建镇千年献礼。我一直在思考用什么题材画,怎么着手画等进行构思创作。我更倾心于有历史厚度和民族文化内涵的题材。中国文化能够在历史上沉淀下来的,应该就是孔子文化。产生了这样的念头之后,我即打点行装来到孔子的故里,在山东曲阜孔庙、孔林、孔府写生,并且搜集了大量的文史素材。2004年景德镇建镇千年前夕,轰动一时的“瓷都之争”给景德镇蒙上了一层阴影,作为瓷都的陶瓷工作者在痛心之余,更激发了我的斗志和创作激情。秉承历史责任感和使命感,经历了一年零一个月创作时间,我为建镇千年精心制作了双千件粉墨彩大瓷缸《曲阜三孔》。这件作品在当年的瓷博会上轰动一时,刚一面世即被景德镇珠山官窑博物馆收藏。

记者:在制作《曲阜三孔》作品成功后,是什么原因让你将孔子题材延续至今?它的背后有着怎样的有趣故事?

李文跃:对于《曲阜三孔》的创作,在某种程度上显示了我对中华文化表达思想意愿的前瞻性。我创意画《曲阜三孔》的时候,于丹还没有开讲《论语》,也许是我们对中华传统文化的挚爱的属性,让我们同时敏锐地感悟到孔子文化的价值和影响。后来于丹开讲《论语》让她在全国火了,成为闻名全国的文化名人。而我2006年,凭借这件创作的陶瓷鸿篇巨制主要作品获得“中国工艺美术大师称号”,成为当时最年轻的中国工艺美术大师。

在参评“中国工艺美术大师”时,作品的选材是非常重要的,功夫不负有心人,由于创作《曲阜三孔》是一件双千件大瓷缸,表现的题材是万世师表、鲜为人知的孔子圣迹,将孔子重要的讲学活动,诗、书、礼、乐、易、春、秋创作表现在特定的时间和空间画幅之中,达到与众不同、不同凡响的效果。

作品在北京国家博物馆展评时,国家博物馆工作人员对我及发改委相关的领导表示:希望这件作品能留在国家博物馆。评审结束后,尽管国家博物馆藏品部主任多次挽留《曲阜三孔》,但我还是让该作品回到了它的归属地景德镇。这件事让我不得不再次相信命运永远垂青于有准备的人。

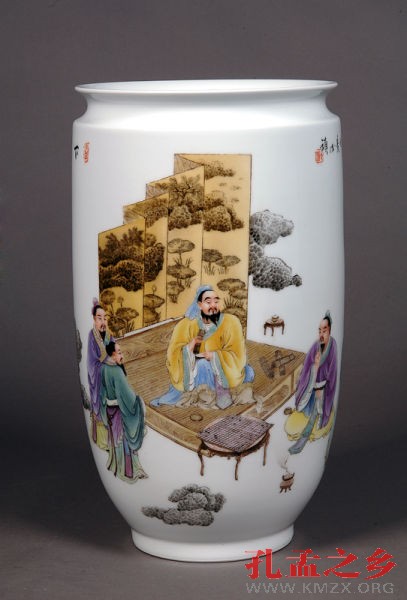

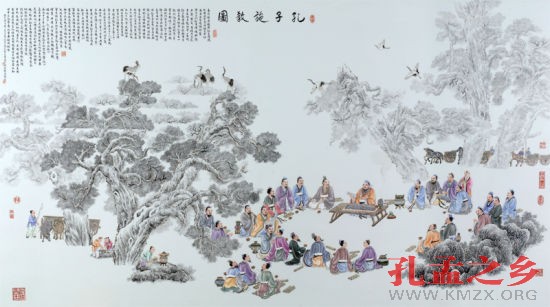

随后几年,我相继创作了《三人行必有我师》、《孔子施教图》、《孔子杏坛讲学图》、《孔子下棋论道》等相关题材的系列作品。后来全国各地掀起了一片孔子的热潮,甚至在世界各地也有了各种各样的孔子学院,这让我更加坚定了表现孔子题材创作激情,其实任何艺术创造首先要有自己民族的特点与特色,我深信只有民族的才能够成为世界的。最近,我又在构思另一幅大型题材的孔子陶瓷绘画作品《孔子七十二圣贤图》,它的尺寸用1米X2米长宽的瓷板制作,描绘的内容是孔子的弟子簇拥着孔子周游列国的场景,场面宏阔气势雄大,预计它会成为我2014年的贺岁之作。

记者:你在创作孔子题材系列陶瓷艺术作品中,可以说在题材和工艺难度方面都有了双重飞跃,这些作品在工艺制作上有什么特点?

李文跃:在创作孔子系列作品过程中,我以颇具中国民族特色景德镇地域特征的粉彩、墨彩装饰为主,辅以现代高温颜色釉釉彩窑变工艺创造画境意象空间情境变化,再饰以主题装饰彩上加彩。粉彩瓷作为景德镇四大名瓷之一,它与青花瓷、颜色釉瓷、玲珑瓷齐名。墨彩始于清晚期,是民族艺术绘画形式与珐琅彩工艺结合而成的釉上彩瓷技法,以黑料为主、红料为辅,金料点缀,具有 “一管柔毫,三色兼妍”的风格。粉彩由珠明料绘画再饰以水质粉彩颜料绘画装饰,而墨彩由墨色、赤红颜料进行绘画表现。颜色釉则是近年来创新高温色釉陶瓷釉彩新工艺创新装饰,它因釉彩的方法不同,色料的运用变化万千而产生不同的色面效果,所谓入窑一色,出窑万彩就是这种表现。

我的孔子系列作品多以孔庙、孔府、孔林为背景,将论语故事置于画境的场景之中。画面中的动态之物,如人物、仙鹤,以粉彩绘之;静态景观,如树木、山石、房屋,以墨彩装饰。利用墨彩与粉彩的对比变化关系,墨彩写景,以粉彩绘人物之故事变化,形成相映相衬与对比变化,画作色彩高贵、典雅、从而形成古朴生动、意蕴深邃、装饰迥同的特点。突显主题增加画面的表现力,使宏大场景与细微景物巧妙融合在一起。

记者:孔子论语中许多经典的词句,是我们许多人都耳熟能详的,但是我们如何理解论语的含义?您通过画孔子对我们现代人来说,还具有什么实际意义吗?

李文跃:在《汉书•艺文志》上对论语有这么一段界定:“论语者,孔子应答弟子、时人及弟子相与言而接闻于夫子之语也。当时弟子各有所记,夫子既卒,门人相与辑而论纂,故谓之《论语》。”从这段话中我们知道,两千五百年以前,论语是孔子在教学生的时候留下来的片段小故事及课堂笔记,他的学生把这些片段与故事给编篡起来,后来就成了论语。

在论语中,我们会发现,孔子教育学生的时候,讲世间道理的时候,是以一种朴素的、温暖的,言传身教的生活态度,去影响他的弟子,反映的是中国人的一种哲学观。我通过陶瓷绘画这种形象的特殊艺术表现载体,去创作二千五百年前孔子授业解惑、周游列国传播政治思想的场景,将这些场景及片段链接成一幅幅叙事诗、或者史诗般的画卷并以特定的内容与形式艺术的再现出来。

孔子曾有“自古皆有死,民无信不立”的言论。他的意思是说死亡不是最可怕的,最可怕的是一个国家民众没有信仰以后的崩溃和涣散,是一种信仰和道德的灭失。这就是孔夫子的一种理念,他认为信仰的力量足以把一个国家凝聚起来,而信仰的缺失也会让一个民族走向没落。我通过陶瓷绘画语言,演绎圣人孔夫子从生活中演绎出来的为人处世的经验,他的哲学思想以及人生态度。孔子在中国延续了两千多年的儒家思想,对我们现代人构建和谐社会,建立良好的人际关系,对于我们现代人树立良好的人生观和道德观,都具有现实及深远的历史意义。

#p#副标题#e#