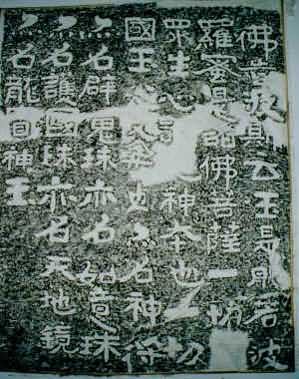

A rubbing from the scripture stele made by An Dao-yi Northern Qi, AD.550-577

山东保存的北齐国刻经为数众多。东平县近年发现的北齐国高僧安道一主持的刻经,对于佛教经典与书法研究都具有重要价值。

山东平阴发现了北朝摩崖石刻佛经!这个消息使人振奋。因为山东的北朝刻经久已闻名,此前已有“四山”与“八山”之说。八山是指山东的北朝摩崖刻经已见之于八座山岭。这就是: 泰山、水牛山、徂徕山、尖山、铁山、葛山、冈山、峄山。

这八座山峰除泰山、水牛山和徂徕山外都在邹城市即原邹县境内。其中位置相对特别集中、不出三十华里范围的尖、铁、葛、冈四座山峰又有“四山”之称。北京知识出版社在 1990 年就出版了《四山摩崖刻经》,是书据《遗箴堂》清未拓本印制,由王钧和阿涛撰文。是中央美术学院书法艺术研究室推出的书艺精粹丛书之一种。

山东石刻艺术馆的同志对山东北朝刻经作过更多的调查、保护、拓印和研究。在 1990 年前后就召开过国际性的《中国北朝摩崖刻经学术讨论会》,会后将论文集为《北朝摩崖刻经研究》一书,由齐鲁书社出版。随后在 1992 年 10 月又出版了《山东北朝摩崖刻经全集》。可是平阴刻经隐于山中,不为人知。直至 1995 年 7 月《中国文物报》上乔修罡、青柏的《平阴发现北朝摩崖刻经》一文,才将平阴二洪顶刻经公之于世。平阴刻经的难于发现,于此可以略知。但更使人欣喜的是,平阴县有柳文金先生竟发如许弘愿,投入大量人、财、物力,克服种种困难,已将平阴三山刻经全部拓印出来,使得平阴摩崖刻经之面貌能够公之于天下。平阴刻经之范围实较二洪顶更广。据柳先生在三山的实地踏拓,二洪顶外还有附近的云翠山及书院村旁的翠屏山峰。因而,平阴刻经所在的三山,是指二洪顶、翠屏山与云翠山。但原属平阴县之二洪顶刻经所在的旧县乡于 1996 年 2 月已划归东平县,因而此处刻经亦可称为平阴、东平刻经。此三山刻经共可编为十八号。其中二洪顶就有十六号,可见其仍为最主要的刻经之处。二洪顶编号刻经的大略位置,以及山前的泉水--茅峪泉所在,可从示意图见出(图一)。

实际上,山东北朝刻经在明清时代就屡有金石学家查访探寻。明代孙克宏《古今石刻碑帖录》已著录泰山经石峪的金刚经。以后续有著录。1

金石学从宋代就兴起,清季乾嘉之世又达到高潮。山东的碑刻画像石等久负盛名。因而去探访之官宦、古董商及当地的文人等寻幽探胜,不绝于路。如任山东巡抚的阮元、官至司马的黄易(小松)等人和青州(益都)人段松芩、诸城人尹彭寿等,都是较典型的代表。这些金石学家很多都是从拓本研究,也有亲至实地探访者。对山东刻经深入查访的有聂剑光、黄易、李佐贤。冯云鹏兄弟数人。从种种金石书艺等著作评价的情况,也可见出人们对山东石刻以及摩崖刻经的重视。但即使在这种情况下,平阴刻经都未露出面目。也未有任何的线索和载录。不仅如此,近四十年以来,无论是文化大革命之前或之后、都进行过的多次文物普查方面的工作中、但也只是到 1995 年。才使平阴刻经为世人所知。也许,前代的未被世人所知与以后的不易发见是“相辅相成”的。因为以前的毫无线索,导致后来的益愈难知。这确实亦使人感叹,中国的文物遗迹之多和文化遗产之丰厚,竟使人有取之不尽之感!

当然,平阴三山的北朝刻经与山东其他地方的刻经关系是很密切的。平阴刻经字体较大,选择佛经的部分章节,刻出佛名佛号都与山东余处相同。更为直接的联系是书经人的一致。在邹县的铁山、尖山可发现写经者有高僧安道壹。如铁山石颂、题记明确记载安道壹写《大集经。穿菩提品》九百余字等。这些题记等中尊称安道一为“大都经佛主大佛门僧、大沙门僧安、大沙门安法师者”。在二洪顶也可见到数处安道一的署名。可证此处刻经也多是他的书迹。而且还存有专颂他的“安公之碑”刊於其书迹旁。

从山东刻经的纪年情况看,徂徕山有刻于北齐后主高纬武平元年( 570 )之记,邹城尖山有刻于北齐武平六年( 575 )之记,邹城铁山有刻于北周静帝宇文衍大象元年( 579 )之记,邹城的葛山、岗山有刻于北周大象二年( 578 )之记。泰山经石峪和汶上水牛山无纪年,但泰山经石峪之字体与邹城尖、铁、葛山一致。而最晚发现的平阴三山刻经却有:北齐武成帝高湛河清二年( 563 )与三年( 564 )纪年。由此我们可知,此处刻经是山东北朝摩崖经中最早者,仅因此就可在山东刻经中据重要地位。

以前所知,尖山刻经中有“大空王佛”四字,字径达一 . 三八米,高亦同。已是摩崖大字中之绝品。但是二洪顶刻经中有“大空王佛”四字,字径达四米多,最大的佛字高四 . 六二米。更是大字榜书中的极品。

此处刻经与河北等地的北朝摩崖刻经也有密切的关系。中国的石刻佛经以房山云居寺的规模最大。从隋未经唐、辽、金迄清。刻佛经达千余部、三千四百余卷。但房山佛经是刻在一万五千余块石版之上,而房山石经以前的摩崖刻经应属一个系统。大规模的摩崖刻经多在北齐辖境之内,时代集中于北朝晚期,个别延续至隋初。北齐邺都附近是摩崖刻经的发端与集中地。响堂山石窟、安阳的小南海、宝山灵泉寺窟都有刻经。邺都至晋阳必经的太行滏口陉处的涉县中皇山、木井寺亦有刻经。向北的曲阳八会寺刻经可上接房山。向东就是山东鲁南地区八山与平阴三山刻经。刻经的分布主要呈邺都周围的一区、山东的一区和经曲阳达房山的一条线。

[NextPage]

从现存的北朝摩崖刻经之纪年中,河南安阳小南海鳖盖山的年代最早,为北齐废帝乾明元年( 560 )。北响堂石窟的刻经有北齐后主高纬天统四年( 568 )与武平三年( 572 )之纪年。涉县中皇山的刻经数量最大,有六部佛经、四部是全文,邯郸文物管理所对其作了深入考察。但中皇山的刻经并无纪年,调查简报推断始于北齐天保未年 2 。中皇山刻经数量如此巨大,其年代有数年的跨度。与之相近的木井寺造像刊刻经碑有武平二年( 571 )和武平四年( 573 )两座。其刊造年代应与中皇山刻经有一定关连。 3

将山东等地刻经的纪年等材料排列,可约略见出几处刊经几乎是同步发展。并上接北魏少量刻经,下衔隋代大业年间开始的大规模刻经。

涉县中皇山刻经北齐至隋,主要部分约始自于天保未年、在天统四年前刻成。

安阳小南海石窟凿于天保元年至六年。僧稠弟子所刻佛经有北齐乾明元年( 560 )题记。

山东泗水北齐皇建元年( 560 )乡老举孝义隽敬刊维摩经碑 4 。

山东平阴、东平刻经有北齐河清二年与三年题记( 563 、 564 )。 山东巨野有北齐河清三年( 564 )刘珍东等造像刊经碑 5 。

南响堂石窟第二窟《文殊般若》等刻经约在为北齐天统元年前后( 565 ) 6 。

北响堂石窟刻经从北齐天统四年至武平三年( 568 - 572 )。小响堂即水浴寺刻经已不存。

山东新泰徂徕山刻经有北齐武平元年( 570 )之纪。

邹城峄山刻经据陆增祥考证为北齐武平元年至二年( 570 - 572 )。

泰山经石峪可能刻于武平中期。

河北涉县木井寺有武平二年( 571 )、武平四年( 573 )刊经碑。

山东邹城尖山刻经有北齐武平六年( 575 )纪年。

山东铁山刻经为北周大象元年( 579 )题记。

山东葛山与冈山刻经有北周大象二年( 580 )之纪年。

河南安阳宝山灵泉寺大住圣窟有隋开皇九年( 589 )刻经。 河北曲阳八会寺有隋开皇十三年( 593 )纪年刻经。

山西太原风峪华严经石刻原被误认为北齐天保年间,现已辨明是武则天时期所刻,经文亦是武周时新译《八十华严》 7 。

从这些摩崖刻经的施愿中,均流露出佛教未法思想,北朝时期,佛教经历了北魏太武帝和北周武帝二次灭法之法难。信仰佛教的僧俗人众对此深有忧患。北响堂石窟第 3 窟的唐邕刻经碑记与邹城尖山刻石颂中对此有明确的表露。

北响堂第 3 窟唐邕刻经的发愿文即“以为缣缃有坏,简策非久,金牒难求,皮纸易灭”。而邹城尖山刻经的石颂亦有“缣竹易销,金石难灭,托以高山,永留不绝”之词句。其含意和遣词造句都几乎完全一致,均希望将佛经镌刻于山崖巨岩、使佛法传之不朽。同样有趣的对应相关是尖山的刻经题记中有“经主(禄)尚书晋昌王唐邕妃赵”。北齐重臣唐邕在邺都附近刻经,他的妃子赵氏在山东刻经,两者的关系自然非同一般,其发愿文中流露出极为接近的思想也就不奇怪了。这也颇合于唐邕愿将佛说一切经典、尽勒名山的心愿。

但山东的刻经也有自身的浓烈特点。河北、河南刻经多刻整部佛经,篙幅很大。内容多。而字径却较小,多数仅在四厘米左右。如涉县中皇山,《思益梵天所问经》、《十地经》、《佛说盂兰盆经》和《深密解脱经》均为全文。而邯郸、安阳的刻经均与石窟联为一体。曲阳八会寺的经龛较为特殊,刻经石面凿造了数龛造像。这些经文都是刻在事先经过磨制的光滑石面上,岩质也多为石灰岩。而山东的刻经,多是辟窠大字,很少有四厘米的字。字径在十厘米以上居多,还有很多极大的字。佛号佛名更以横空出世之夺人气势刻出巨壮之字,二洪顶刻经中线刻碑状与佛名巨字,即为明证。而且山东刻经都在山崖坡壁峭岩,或块块巨石之上,岩面并不作加工,石质多为花岗岩,也有粗粒花岗岩。因而山东的北朝摩崖刻经呈现奇山屈的力度和风貌。其格调品貌尤为书法家所喜爱,也是可以理解的。

平阴三山刻经在山东刻经中又有一些特殊地位。平阴三山刻经不仅在山东纪年最早。其地理位置也是在山东、河北、河南三省交界之处。其得西来的刻经之风为首当其冲。而且二洪顶刻经中也带有一、两龛造像,反映出接受中的特点,更特别的是此处刻经的岩石质地也是石灰岩,其石质不若花岗岩之硬,因而在平阴刻经中体现出了更多的笔味和笔意。这一点深为中央美院的钱绍武教授所叹服。由于字大,书丹艺术水平高,岩石略软。刻工未以刀工掩笔法,这样就为摩崖书迹传达出神来之笔意创造了条件。所以平阴三山刻经中留下了一些邹城四山、泰山刻经也不能比肩的安道一书迹。

平阴三山刻经所处的地理位置及年代已说明其是山东摩崖刻经中首开者。很有趣的是在周围很小的一个范围内亦是於佛教文化艺术深有因缘之地。平阴刻经所在是旧县乡的屯村铺村东之二洪顶。所谓的“旧县”实即原属东阿县的旧县。东阿是东阿王曹植所领之县,史传他于此地鱼山创制梵呗,为中国佛教音乐的肇端。二洪顶以东数里的洪范池。有隋唐时期的佛教寺院遗址。曾出土过一件“大隋皇帝舍利宝塔石函” 8 。近旁书院村后山崖上,还有宋代摩崖造像三龛。翠屏山刻经所在,也是书院附近。由旧县向西十数里的斑鸠店附近,有六工山理明窝古弥陀院唐代摩崖造像。向南不远处又有司里山〔荆梁山)摩崖造像。在司里山摩崖造像处亦有大面积摩崖刻经。笔者於此考察时,已发现这里所刻经文为昙无忏译《大般涅磐经·桥陈如品》内容。文由“世尊云何能断一切诸有”至“故得无上菩提”,共约三百多字,亦是北齐时鸿篇巨制的刻经(插图二),附近的银山,亦有佛经之名的题刻(插图三)。邹城市的四山崖刻经,互相之距不过三十华里,而在二洪顶刻经附近,相距亦不出几十华里的范围内,佛教文化遗迹如此之多,且有摩崖造像、寺院遗址、舍利函与刻经种种内容,延续时代亦长,确也使人惊叹!

[NextPage]

山东平阴三山刻经的内容有佛经、佛名和题记题名类三种,与山东余处如邹城、泰山等地相同。此处所刻佛经有多处《文殊般若经》,其中有两处是共 98 字的常见经文、这段经文还见刻于徂徕山映佛岩、邹城尖山、峄山董珍陀刻经及另一处。在邯郸南响堂的第二窟中有同样段落出现。原在汶上水牛山顶,现存汶上县博物馆还有文殊般若经碑 9 ,其文字内容更多。关於东平、平阴的刻经内容,李静杰已作过一些考证 10 ,虽颇为精到,但其中尚有不周全及不准确之处,因而笔者再作考订。

刻经有一段经文文字与汶上水牛山现存的摩崖刻经几为全同。

二洪顶刻经:

佛囗何利佛囗问囗何囗

佛云何观佛渚不生不灭

不来不去非名非相是名

为佛如自观身实囗观佛

囗囗唯有智者乃囗智囗

囗名观佛

汶上水牛山刻经:

舍利弗汝问云何名佛

云何观佛者不生不灭

不来不去非名非相是

名为佛如自观身实相

观佛亦然唯有智者乃

能知耳是名观佛

这段经文实际也是出自《文殊般若经》。经文与南朝梁扶南国三藏曼陀罗仙译的《文殊般若摩诃波罗密经》卷上中的一段经文基本相同,此经文上边的数个字系据《大正藏》卷八中第 232 号此经文字补入,其余文字均为一致。(二洪顶刻经中仅有“是名观佛”与“是名为佛”、“舍利弗”为“何利佛”数个字不同)因可肯定出自此段经文无疑。但李文将此段经文判定为出於姚秦鸠摩罗什译《维摩诘经》,与邹城葛山刻经类同,认为是据鸠摩罗什译《维摩所说经》改造而来。实际上,此两段经文之中,仅有“如自观身实相观佛亦然”十字与《维摩诘经。见阿闪佛品第十二》相同,此仅此数个字相同,就定为是据佛经改造而来,显然是不确切的。古代刻佛经,出自信仰,尽管佛经有流传、译本、版本之不同而产生差异不同,但未有改造刻文之说。诚然,《维摩诘经。见阿闪佛品》中前面的一段在山东邹城葛山摩崖刻经中出现,也在山东泗水县北齐皇建元年隽敬碑上出现 11 。但上述经文整段同於《文殊般若》,而不是《维摩经》中数字,因而是经只可断定为《文殊般若经》。

此段经文的出现尚不止於山东。邯郸南响堂第四洞外壁前额,有十数行字径达 13 厘米的大字刻经,以前的各种著录中均未定经名,经笔者查对,亦可判定为此段《文殊般若》经文,《响堂山石窟》一书中录文如下:

舍利弗 \ 佛云何 \ 佛云何 \ 囗囗囗 \ 囗囗不 \ 囗去非 \ 非相是 \ 为佛囗 \ 囗身囗 \ 囗佛亦 \ 囗有智 \ 囗囗囗 \ 囗是名 \ 囗囗囗 \ 囗法无 \ 囗有囗 \ 囗囗囗 \ 囗有囗 \ 囗 力音

笔者据经文及刻经处状况,以每行四字排录如下:

舍利弗汝问 \ 云何名 \ 佛云何观 \ 佛者不生 \ 不灭不来 \ 不去非名 \ 非相是名 \ 为佛如自 \ 观身实相 \ 观佛亦然 \ 唯有智者 \ 乃能知耳 \ ?是名观 \ 佛囗囗囗 \ 囗法无囗 \ 囗有囗囗 \ 囗囗囗囗 \ 囗有囗囗 \ 囗力音

不难看出,此十九行文中,前十四行经文中除一、二字外,恰可填出残泐之字。可证整段正是与上述二洪顶与汶上水牛山摩崖中相同的一段 12 。

《文殊般若经》是山东摩崖以及碑刻中出现最多的,但大部分是出於《文殊般若》中另一段经文,而此段经文仅见於二洪顶与汶上水牛山摩崖。另一段经文从“文殊师利白佛言,世尊。何故名般若波罗密”至“何以故,无念无作故”共 98 字,在山东徂徕山映佛岩,邹城尖山、峄山的董珍陀刻经等两处。东平二洪顶与南山、即此处 1 号与 14 号。共有六处摩崖。而汶上县水牛山顶原有、现藏汶上县博馆的刊经碑,也是《文殊般若经》碑,其文字亦包括此段经文,而且更多,共约三百字。上述 98 字经文相当於碑中最后一段,其前面还有起自“尔时文殊师利白佛言,我观正法无为无相”的相当长的一段经文(插图四)。在《文殊般若经》中,此碑是刻文最多的了。另在河北南响堂石窟第 2 窟前壁面上,也刻有《文殊般若》,而且与上述 98 字的段落完全相同(插图五)。如果合计《文殊般若》,那么山东的摩崖与碑刻就有九处之多,如加上河北,那就达十一处之多了。如此多的《文殊般若》出现,对说明当时的佛教信仰,当是颇为有用的了。

但《文殊般若经》经并非一译。而是有两个译本。其一为扶南国沙门曼陀罗仙所译,其二为扶南国沙门僧伽婆罗所译,其时都在南朝梁代。曼陀罗仙译本作二卷,僧伽婆罗本作一卷。两个译本有些部分相同,有些部分却有差异,在般若类经籍的总汇《大般若经》中也收入了此经、即第七会曼殊室利分。《大般若经》出自著名高僧,也是译经大手笔的玄奘,但时代已至唐朝了。

对比出现最多的 98 字段《文殊般若经》,可知此段经在曼陀罗仙的译本卷下也出现,但与僧伽婆罗本更为接近。僧伽译本只将“文殊师利”略为“文殊”,其余文字完全一致。而曼陀罗仙译本在“非处非不行处”一句却与诸石刻本“非行非不行处”不同,另在“何以”、“犹如”等处也多字 13 。但此两译本经在与《文殊般若经碑》的较长文字比较中,却相当一致。仅曼陀罗仙本较僧伽婆罗本多三字 14 ,而上述在二洪顶与汶上水牛山摩崖出现的及响堂刻《文殊般若》,文如曼陀罗仙本卷上一段。而在僧伽婆罗本大致相当的一段中,却是完全不同的文字。即“复次大德舍利弗,汝说佛者是谁语言。此语言不合不散,不生不灭不去不来,无有一法可怀相应,大德舍利弗欲见佛者当如是学。”可见此三石刻本与僧伽婆罗关系不大。因而,刻经与两个译本都有关系,而《文殊般若经碑》虽然与两个译本都很相近,但刊经碑中的文字却少一句 15 。由此可以清楚地反映出古刻经与现存版本之经籍的复杂关系,往往不是简单地对应,而是有错综的差别。在其他刻经之中,如泰山金刚经刻本,亦不能与现存经本完全对应。除去俗字、别字等等因素,仍有一些“结构性”的差别。此种情况反映出古经本在流传延展过程中的演变。其中或有反映出佛教思想信仰变迁与展拓民间的信息,因而颇值细心探究。又从《文殊般若》在山东与河北出现的相同文段,也可见出两面的刻经有相当密切的关系。平阴刻经中还有一块巨大的摩崖碑状刻经。编为七号。其碑面刻字部分高 4.5 米、宽 3.6 米。其上部以线刻雕出六龙碑首,经名已有磨损。下部亦以线刻出龟趺形态。连同碑道及座,其高度约 6 米有余。经文刻在双线界格内。原因其磨泐非常严重,字迹极不清晰,其碑首中经题仅可见“摩诃主?经”四字。此经名亦不见於各种经录。因而辨认其内容非常因难。笔者据其中略能显示的“萨、内空、散”等几个字,经仔细查对,基本推定其为鸠摩罗什译《摩诃般若波罗密经》中内容。此经亦称《大品般若》,《摩诃般若经》。是般若系经典中重要的一种,虽有数种异译本,如《光赞般若经》、《放光般若经》,唐玄奘也将其译为《大般若经》的第二会,但世传仍以鸠摩罗什此译最为称赏通行。般若经是以宣说大乘空宗缘起性空理论之典,此段经文讲“空”义之内容。在《大品般若经》中有多次出现。据笔者提供的多段经文内容,得以使线刻碑文拓印成文。

[NextPage]

在《大品般若经》之中,共有六段经文与刻经此段相关,其中有三段经文与刻经部分接近,即《大品般若·序品第一》、《问乘品第十八》、《遍学品第七十四》 16 。最后拓成之本与《问乘品第十八》可谓完全符合,《摩诃般若波罗密经》中之文为 17 :

摩诃萨摩诃衍复次须菩提菩萨摩诃萨得复有摩诃衍的所谓内空外空内外空空空大空第一义空有为空无为空毕竟空无始空散空性空自相空诸法空不可得空无法空有法空无法有法空。

以经文与石刻本相较,只有两个小差别。一即石刻将起道处“摩诃”还原为其意“大”字,估计这是计算好碑面界格容字而特意作的省略。二即在“复有摩诃衍”处石刻本少“复有”两字。但石刻经文的出处已可确认。还有一个可重视的事实就是:经文中多次出现的“内空外空”至“无法有法空”的一段经文,在徂徕山映佛岩光华寺遗址处也有刻出,经题《大般若经》,由冠军将军梁父县令王子椿为经主。由我们列举经文可知,徂徕山王子椿刻经亦为《大品般若》,也即《摩诃般若》,刻经文字与上述三段经文相较,仅少“不可得空”几字,以及“自相空”刻“自法空”、“无始空”刻作“无如空”。有不少研究文章仍依题将此经称为《大般若经》,殊不知《大般若经》在唐代才译出,北朝是不可能有的。因梵文中“摩诃”即为“大”的含义,所以在早期有不规范的称呼。不仅徂徕山、东平此刻名称亦不规范。从经名上看“大品般若”之“摩诃般若”极易与“大般若”混同,北朝人无两经之比较,因而不规范,但今人则应明辨。另在三山附近也有摩诃般若佛经之名,在尖山刻经中也有一段《般若波罗密经》,其文为讲六度之六波罗密,与《大品般若》词句很接近,但还不能完全对应,尽管如此,仍有助於说明般若类经典在山东北朝摩刻中的份量。

再者此摩崖线刻形态刻出的经碑,是中国佛教艺术中独创的形式。在邹城铁山的刻经中,也有一块更为巨大的经碑,形式与平阴刻经碑完全相同,其南北长达三十三米、东西宽十五米。上面刻六龙缠绕。下有双龙趺座。与二洪顶经碑完全一致。因此处年代较早,铁山碑则有北周大象元年( 579 )之记,於此可见铁山刻经所受的影响。铁山经碑的内容即是《大集经。穿菩提品》(实为《大集经。海慧菩萨品》中的一段)。铁山石颂中说“大沙门安法师者道鉴不二德悟一原……敬写大集经穿菩提品九百卅字”,并且特意写出“六龙上绕口莹五彩囗双龟下蟠甲负三阶之路”。可见刻出摩崖经碑的匠心。由书经者也可看出,此种刻摩崖碑形式,是高僧安道一等人先在二洪山刻出,再至铁山发扬光大的,此更证实平阴三山摩崖之刻的源头作用。

由以上经文内容的研析。已可明确平阴、东平刻经与山东余处刻经的延展关系。二洪山的《大集》经及经碑形式,在铁山摩崖碑中得到极大拓展。

徂徕山的光华寺遗址,王子椿刻所谓《大般若经》,实为《大品般若经》,与二洪山摩崖大碑形刻文之内容同出一辙。而汶上水牛山的摩崖刻经,与此处编十号的一段经文完全一致,亦与邯郸南响堂第四洞前所刻相同,都是《文殊师利所说摩诃般若波罗密经》卷上的一段。在山东出现最多的是《文殊师利所说般若波罗密经》,文均可见《大正藏》第 8 卷 18 。此段经文不长,但以完全相同的段落文字出现在河北响堂、及山东数地。河北邺都附近刻经,有北朝摩崖刻经缘起之功,其中有北朝较早所刻。南响堂第二洞中此刻亦应是北朝较早的作品,虽然此洞前壁左方刻字要多出“知诸众心性清净…名为舍心”三行字,但这些字的内容与风格均与《文殊般若》段有别,因而响堂此经与山东完全相同。另在山东历城黄石崖曾有一处《大般若涅磐经偈》刻经之“无常经偈”,也可见於南响堂第六窟处浮雕塔旁。在响堂也有“大空王佛”的题字 19 ,但山东,这类题名佛号更是丰富多样。

平阴刻经中佛名佛号已极有气势。编为三号佛名题刻中有七佛之名。维卫佛、式佛、毗叶佛、囗★奈佛、南无舍牟尼佛、释迦叶佛、囗释迦牟尼佛。还有弥勒佛、阿弥陀佛以及观世音佛、大势至佛、具足千万光相佛、安乐佛等。其中式佛两见、共出现了十五个佛名。其前面七佛部分的要依据应是失译《七佛八菩萨所说大陀罗尼神咒经》。此经为早期密教经典。在敦煌县市博物馆藏囗吉德塔上七佛与弥勒像旁题刻了此七佛佛名,证明酒泉等地出土的一批北凉石塔均是依此经而雕造出七佛之像 20 。后面的佛名中有西方三圣的阿弥陀、观世音、大势至、但均称为佛、山东曲阜胜果寺出土的北齐武平三年( 572 )金铜佛像之铭刻为“…造观音佛一躯、… 21 ”。北响堂南洞不仅上方塔形旁有“弥勒佛、狮子佛、明炎佛”的大字佛名,洞中也有一段七佛与观音题名,应与此七佛名相近 22 。

此山所刻佛名中之中有“大空王佛”、“大山岩佛”、“大囗囗佛”、“高山佛”、更有特色的是“安王佛”。“安乐佛”、“具足千万光相佛”等。如果说大空王佛还富於般若性空之思想色彩,而“大山岩佛”等就有些民间信仰特色,而“安王佛”等已似与安道一有些关系,更有民间崇拜的一丝意味了,这从某个侧面也反映出安道一在当地的僧俗之中的影响。这些大字题刻之中用笔之毫放,纵情恣肆,还有数笔横头竟点成小鸟之头部,富於奇趣,有学者认为,书法可大而分为契刻、手写两大系统,凡契刻类皆富於装饰性 23 。摩崖刻经因起佛教之宣教作用,因而亦有装饰性的一面。当然,此处装饰并非刻意粉饰,而是在率意自然中信笔写之,因而亦富於天趣。虽然对安道一这位高僧的行状,至今还不能有更详尽的了解,但从这里北朝刻经的发现,我们掌握了更多的安道一与山东北朝摩崖刻经的情况,掌握了一批前所未知的安道壹的书迹经文佛名的遗存。我们知道在邹城的尖山、铁山、冈山与泰山等处写经书丹,刻成摩崖经典、佛号的安道一首先是在平阴三山刻成此一奇观。尽管此处刻经并不全是安道一的书迹,其中也有一些或弟子、或别人所写刻之迹,但此种带楷书韵致的大字隶书,已是山东刻经最有代表性的字体。山东摩崖刻经的种种特征在此处均已基本形成,南响堂第二窟《文殊般若》则是有很强隶味的楷体,且刻於窟中,相当严整。而摩崖之刻就有更多的自由度与适应山崖的特点。平阴三山刻经使山东刻经与河北、河南等处刻经的联系更为紧密。总体来说,平阴三山的刻经内容中般若类经典内容相当突出,说明讲‘缘起性空’的大乘空宗思想、佛教义学在此一地区的流行,其中《文殊般若》的两种内容又可直接与南响堂的刻经相连接,更明确地反映出刻经之间的传播流变。至於为何山东刻经多为经文内容较少的段落,经文略显零乱,字大而文少,其中原因还值得探究。山东的邹城四山刻经、再加上泰山等八山刻经,已得到康有为以来学人在书法上的高度推崇,但这些刻经仍未得到世人的足够重视。有些刻经如尖山刻经已全毁。今天我们发现了古人尚不知晓的平阴刻经。确使人振奋而欣慰。无论从佛教、历史、书法、艺术、社会种种方面,都值得我们努力深入地去研究、揭示、了解、探究、体味这份珍贵的遗产。

[NextPage]

【注释】

1 、叶昌炽《语石》、杨守敬《学书迩言》、包世丞《艺舟双楫》、康有为《广艺舟双楫》都从书法等角度对山东北朝摩崖大字刻佛经给予了很高的评价。

2 、马忠理、张沅、程跃峰、江汉卿《涉县中皇山北齐佛教摩崖刻经调查》,《文物》 1995 年第 5 期。又见马忠理《邺都近邑北齐佛教刻经初探》,载《北朝摩崖刻经研究》 1991 年。此文以北齐天统四年为界,分北齐刻经为前后二期。中皇山刻经总字数达 13 万余字。超过河北、山东其余数处刻经的总字数。

3 、木井寺武平二年刊经碑为《七级石浮图观音经碑》,中皇山也有《法华经。普门品》。而且此经插在《深密解脱经》之间,应是较后所刻。

4 、乾明元年八月改元皇建,因而小南海刻经应在八月之前,泗水经碑应在八月以后。

5 、周建军、徐海燕《山东巨野石佛寺北齐刊经碑》。《文物》 1997 年第 3 期。又此碑碑阴录文刊於《八琼室金石补正》卷廿七。《文物》文称此为刘珍东造碑,而《八琼室》则录为刘珍秉造碑。

6 、南响堂石窟近年维修时清理出了隋《滏山石窟之碑》,碑中纪叙了南响堂开凿始未。即“齐国天统元年…斩此石山,兴建图庙”。文见邯郸市峰峰矿区文管所等《南响堂石窟新发现窟檐遗迹及龛像》,《文物》 1992 年第 5 期。赵立春等《响堂山石窟刻经及其书法艺术》,《文物春秋》 1992 年 1 期。

7 、王鸿宾《谈晋祠藏风峪华严石经》,佛教文化艺术与社会发展学术研究会。 1997 年。无锡。又《中国佛教》之一第 52 页中介绍山东有辽州屋马来嶝有北齐初年的《华严经》。马忠理《业邺都近邑北齐佛教刻经初探》一文注中指明其地辽州在山西辽县,即今左权县。但左权县近年虽然发现了高欢云洞与石佛寺窟等,却没有发现《华严经》刻的报导。《八琼室金石补正》卷廿一记有河南宝山有北齐东安王娄睿施造华严经碑。据娄睿官职,其时应在北齐河清太宁之时。《河朔新碑目》上卷亦有载。

8 、邱玉鼎、杨书杰《山东平阴发现大隋皇帝舍利宝塔石函》。《考古》 1986 年 4 期。

9 、北京图书馆金石组编《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第八册,图 85 。中州古籍出版社。

10 、李静杰《解读一本刻在悬崖上的巨幅古经书--观东平、平阴摩崖刻经拓本琐谈》,《佛教文化》 1997 年第 1 期。

11 、此碑拓本见上举《北图拓本》第七册图 104 。

12 、参见水野清一、长广敏雄《响堂山石窟》的石刻录部分之三十四。东方文化学院京都研究所。 1937 年。水野与长广石刻录中未定经名,仅题为“舍利弗等文字”。录文将此段文录为十九行,行三字,但正文中又将此文起首纪为“舍利弗问曰”五字。笔者据书中图版与经文情况,认为行四字比较准确。

13 、曼陀罗仙本为“何以”,“犹如”,僧伽婆罗与诸石本为“何”,“犹”。又经与诸石本为“无有分齐,!唯二洪顶 16 号刻为“无有界齐”。

14 、另有一处“无去无来”作“无来无去”,语序不同。总之差别很小。

15 、此刻经碑的拓本先发表于《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第八册图 85 。但是此拓没有碑侧文字。碑头也不全。直至齐鲁书社出版山东石刻艺术博物馆与汶上县博物馆编《文殊般若经碑》一册,才将碑侧也拓印出来,碑头也完整印出,使人们看出此碑碑首原是中有一尖拱龛,龛内为一佛趺坐於束腰座,旁有二弟子二菩萨胁侍的五尊像龛。文殊般若四个大字题于像龛两侧。更重要的是从碑侧的文字中可以看出此以碑为羊钟,即山东大族之一——泰山羊氏所造。此问题笔者将另文论述。

16 、《大品般若·序品第一》中的有关经文约为:当学般若波罗密复次舍利弗菩萨摩诃萨欲住内空外空内外空空空大空第一义空有为空无为空毕竟空无始空散空性空自相空诸法空不可得空无法空有法空。而《大品般若·遍学品第七十四》的内容为:…禅那波罗密般若波罗密修壤是修般若波罗密修内空外空内外空空空大空第一义空有为空无为空毕竞空无始空散空性空诸法空自相空不可得空无法空有法空无法有法空壤是修般若波罗密。另外接近的经文在《习应品第三》中亦有“空空大空第一义……无法有法空”之句。在《劝学品第八》中有:“空空大空中不见第一义空”等词句。在《道行品第七十二》中亦有:“空空行大空第一义”等句。

17 、此段经文据《金藏》,见上海古籍出版社《摩诃般若波罗密经》单行本。 1994 年。

18 、梁曼陀罗仙译为《文殊师利所说摩诃般若波罗密经》、僧伽婆罗译为《文殊师利所说般若波罗密经》。

19 、参见上引水野清一等《响堂山石窟》插图第三十五。东方摩崖佛龛群测图。国立北平研究院史学研究所考古组《南北响堂寺及其附近石刻目录》也录有北响堂寺南堂上有“大空王佛”题字。 1936 年 9 月出版。

20 、殷光明《敦煌市博物馆藏三件北凉石塔》,《文物》 1991 年第 6 期、《七佛八菩萨所说大陀罗尼神咒经》(《大正藏》第廿一卷)之中的七佛名为:第一维卫佛、第二式佛、第三随叶佛、第四拘留秦佛、第五拘那含牟尼佛、第六迦叶佛、第七释迦牟尼佛。此七佛名与刻经七佛名基本相符。而阿含经中所载的过去七佛为:毗婆尸佛、尸弃佛、毗舍浮佛、拘留孙佛、拘那含牟尼佛、迦叶佛与释迦牟尼佛。又北响堂石窟第二窟中也有七佛与观音名号。录文为(据前引水野清一等《响堂山石窟》中《响堂石刻录》之八十四):南无囗囗囗佛 / 南无式?佛 / 南无维叶佛 / 南无拘楼秦?佛 / 南无拘那含牟尼佛 / 南无迦叶佛 / 南无释迦牟尼佛 / 南无观世音菩萨。此七佛名与观音相连。虽然前面有些残损,但从第三维叶佛等迹像而看,很像是《七佛八菩萨神咒经》之七佛,而不是《阿含经》中七佛。若是,则更为山东此处刻经与响堂刻经之联系多一线索。

21 、王思礼、杨子范《曲阜胜果寺出土铜造像》,《文物》 1959 年第 6 期。又山东博兴出土的北魏太昌元年( 532 )冯二郎造像,为一佛二菩萨的形像,铭文却是“造观世音像一躯”。李少南《山东博兴出土百余件北魏至隋铜造像》,《文物》 1984 年第 5 期。

22 、北响堂石窟南洞中也有七佛与观音名号。录文为(据前引水野清一等《响堂山石窟》中《响堂石刻录》之八十四):南无囗囗囗佛 / 南无式?佛 / 南无维叶佛 / 南无拘楼秦?佛 / 南无拘那含牟尼佛 / 南无迦叶佛 / 南无释迦牟尼佛 / 南无观世音菩萨。此七佛名与观音相连。虽然前面有些残损,但从第三维叶佛等迹像而看,很像是《七佛八菩萨神咒经》之七佛,而不是《阿含经》中七佛。若是,则更为山东此处刻经与响堂刻经之联系多一线索。

23 、刑增庆《铁山摩崖书体初探》。《北朝摩崖刻经研究》,齐鲁书社, 1991 年。

【作者简介】

张总,甘肃敦煌人,1953年生于陕西咸阳。

1970年毕业于西安交通大学附属中学。

同年入碑林区石粉厂(后改为设备维修厂)当维修电工。

1974年入西安美术学院工艺进修班。

1976年毕业后入碑林区永红印染厂任美工设计。

1978年考入陕西师范大学政教系本科

1982年考入中央美术学院美术史论系,佛教美术专业,师从常任侠、金维诺读硕士学位。

1985年留校工作。

1990年调入中国社会科学院世界宗教研究所工作。

曾任中央美术学院讲师,社科院助研,现为副研究员,发表学术论文及专著多篇部。

【论著目录】(著作及工具书、电视专题等)

1、《中国美术辞典》,有关佛像美术条目,上海辞书出版社1987年12月。

2、《中国大百科全书。美术卷》有关石窟条目。中国大百科出版社1991年。

3、《宗教艺术论》合译,今日中国出版社1992年。12万字。

4、《中华名寺》广西教育出版社1997年7月,南宁。

5、《永恒的寺庙--石窟艺术》吉林美术出版社,1999年1月,长春。

6、《青州龙兴寺佛教造像艺术》主撰稿,山东美术出版社1999年11月。

7、网上英文中国艺术杂志–中国佛教艺术综述

8、盛世重光–青州龙兴寺造像 美术星空电视专题片中国中央电视台1999年。

9、敦煌艺术大展–美术星空电视专题片中国中央电视台2000年。

10、丝绸之路上的文化地图–2000年3月在美国密歇根大学完成合作项目。

11、《保利藏珍–保利博物馆石刻佛教展》,参加撰写。2000年12月

12、《山东佛教石窟概述》–《中国石窟雕塑全集–北方散点卷》重庆出版社1996年交稿

13、《中国艺术通史》魏晋南北朝册雕塑部分。

14、论文、综述等

15、《中国早期佛教造像》,《美术研究》1989年第4期。

16、《华盖金铜佛》,《美术史论》1990年第4期。

17、《佛教造像与仪轨之间的矛盾现象》《美术研究》1991年第三期。

18、《峨嵋及蜀地部分造像》,峨嵋山学术会议1992年。

19、《江西赣州通天岩石窟调查》,《文物》1993年第二期。

20、《北朝金铜佛像背光飞天分析》,《文物》1993年第十二期。

21、《金铜七佛与千佛》,《文物天地》1995年第一期。

22、《北朝半跏思惟像题材与形式演变》,《美术史论》1995年第二期。

23、《别开生面的诸城造像》,《南海》160期,台北1995年。

24、《日本佛教雕刻之杰作》,《世界宗教文化》1996年春季号

25、《忆游兴教寺》,《南海》1996年。

26、《金铜水月观音像》,《法音》电子版1996年第二期

27、《金铜双树像与坛座像》,《法音》电子版1996年第二期

28、《山东历城黄石崖摩崖龛窟调查》《文物》1996年第4期

29、《石雕佛教造像三种》,《段文杰敦煌研究五十年纪念论文集》1996年

30、《六度集经》-佛本生的故事《像白莲花一样正确的说教》台北如闻出版社1996

31、《般若波罗密多心经》-通过智慧至达彼岸(同上)

32、《百喻经》-谆谆善诱譬喻演说(同上)

33、《义桥、义井、义邑–造像碑铭所见的建义桥、义井之佛事善举》〈世界宗教文化〉1997年冬季号。

34、《黄石崖的叹息》,《世界宗教文化》1998年秋季号

35、《佛教传入两千年-考古语言与三重证据》无锡会议论文。

36、《山东东平理明窝唐代造像》《文物》1998年第6期

37、《东平白佛山十六王子像概述》,《敦煌研究》1998年第3期。

38、《天宫造像探析》,《艺术史研究》创刊号1999年9月。

39、《文殊般若与僧伽婆罗、曼陀罗仙》,1998年广州佛教协会纪念佛教两千年学术会论文

40、《平阴东平摩崖刻经与高僧安道一》,《平阴三山摩崖刻经》、荣宝斋出版社1997,12。

41、〈山东佛教艺术查研新得〉1999年11月芝加哥汉唐之间宗教艺术与考古国际学术会论文

42、《佛灭纪年与末法关联初探》,《法源》1999年号,中国佛学院学报。

43、《佛说地藏十王经漫议》《大道》。

44、《地藏菩萨本愿经觅踪》,《甘露》1998年第4期。

45、《地藏经典琐谈》,《甘露》1999年/

46、〈巴利原典中的地狱经〉《吉祥》1999年刊。

47、〈佛教艺术研究成果概述〉,〈中国艺术〉网络电子版。2000年8月。

48、〈地藏菩萨十斋日〉,〈藏外佛教文献〉第七辑。2000年6月。

49、〈云南剑川石窟考察简报〉合作,〈文物〉2000年8期。

50、〈初唐阎罗图像与刻经–以齐士员献陵造像拓本为中心〉,〈唐研究〉第6卷,2000年11月。

51、〈阎罗王授记经缀补研考〉,〈敦煌吐鲁番研究〉第5卷,2000年12月。

52、Orientations,(〈古青州造像艺术特色探源〉,香港,东方艺术2000,12。)

53、佛教美术概述–中国宗教年鉴1997-98.宗教文化出版社.2000年.

54、珍贵的北齐菩萨造像=文艺报专题版2001年2月。

55、古青州造像艺术之范围,文艺报专题版2000年3月16日。

56、《山东佛教艺术查研新得》1999年11月。美国芝加哥〈汉唐之间的宗教考古与艺术〉国际学术讨论会,

57、《弥勒造像形态探胜》,浙江奉化参加弥勒文化学术讨论会,2000年6月

58、《中土撰述(疑伪)经典与佛教艺术》论文。2000年8月。甘肃敦煌2000年敦煌国际学术文化讨论会。

59、《初唐佛教与玄奘》,”玄奘精神与西部文化”学术研讨会论文。2000,10月。

60、《古青州北朝佛像与刻经所见的佛教与艺术》,2001年2月,〈法相重光–青州佛像艺术展〉香港国际学术研讨会论文。

61、《袄教艺术双璧》,《世界宗教文化》2001年第1期。

62、《山东东平华严洞造像》《文物》即刊。