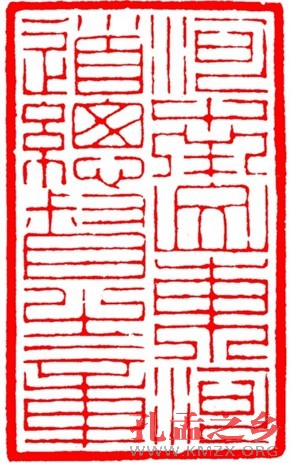

黄易篆刻河南山东河道总督之章

黄易(1744—1802),清·杭州钱唐人,名易,字大易,号小松、秋盦,斋室号有小蓬莱阁等。他35岁后来济宁做运河官员,此间,时有外任,但多数时间,都在济宁,正如他自己所说“自官山左,恒在济宁”。他最后的官职是运河同知,秩正五品。他主要生活于乾隆年代,乾隆朝最后一年为乾隆60年,他已经52岁。嘉庆7年,他59岁去世于济宁任上。现代文化界,都知道他是著名篆刻家,是篆刻界西泠八家中之翘楚。西泠印派又称浙派,在丁敬开风气之先,夺席印坛之后,是黄易奠定了浙派印风的基石。阮元说:黄小松“谓小心落墨,大胆奏刀二语,可为刻印三昧。生平不轻为人作,虽至交亦不过得其一二石。作者难,识亦匪易。故当推为海内第一”。驻节济宁的东河总督衙门官印就出自黄易手刻。在书法方面,主要在篆隶书法方面,他也应该占有很重要的地位。绘画方面,他是“浙西三妙”之一,尤其在“金石书画”的创作上更是独辟蹊径。在当时盛兴的金石学领域,他更是盛名独具,为金石五家之一。为访拓金石文字,足迹几遍华夏之半,当时一流学者钱大昕说齐鲁是古碑之薮,任城为“金石之林”,“秋盦遭际承平,宦游斯土,加以嗜好之专,搜访之勤,是以著录多于前贤。假令文惠(宋金石学家洪适)复生,当有退避三舍者。曰小蓬莱,谦辞也,孰能为之大哉”。特别值得称赏的是“秋盦又尝于嘉祥紫云山探武氏石室”,这是中国金石学历史上前无古人的文化壮举,轰动全国,影响及于全世界,至今不衰。孙星衍嘉庆二年(1797)在济宁南池为黄易《嵩洛访碑廿四图》所题诗中的两句,集中概括了黄易多方面的成就:“君才不独书诗画,黄绢扪碑过古人”。

但是,今人往往忽视他在古文辞、诗歌、长短句方面的造诣。在这方面,他的成就,于当时诗文名家中亦不多让。他的同题两首五言律诗《吊李亲家作霖》,从题目看,是悼念他的儿女亲家李作霖的。作霖是表字,不是名字,李作霖的真实姓名是李钟沛,济宁人。黄易长女黄润,字芳六,即李钟沛次子李大峻之妻,因此,黄易才称李作霖为“李亲家”。据清光绪刊本济宁任城《李氏族谱》记载:李钟沛为进士,天津知府李时萃之子,“钟沛,字作霖,号守拙。例授奉政大夫,晋封朝议大夫,候选府同知。生于雍正十三年(1735)三月二十九日丑时,卒于乾隆六十年(1795)十月二十一日丑时”。黄易母亲也在这一年闰二月逝世于济宁,黄易奉柩归葬,在杭州守制,所以这两首诗应写于这一年十月,地点在杭州。

这是一曲痛悼挚友兼亲家的悲歌,又渗透着诗人一己惨淡身世的哀叹,短歌长哭,幽咽吞声。“别后怜君病,愁肠日几廻。”看来,这年春天,黄易从济宁回杭州时,已经知道李钟沛重病在身,所以每天都在惦记着,为之发愁,“清愁自是诗中料,向使无愁可得诗”。也许,他已经有了某种不祥的预感,譬如朝露,人命危浅。那时人类的寿命,一般来说,都相当短。黄易知道,他父亲51岁去世;近在曲阜的著名学者孔广森,35岁就短命死去,等等。毕竟,李钟沛那年已经61岁。不过,他终究还是希望他的老朋友兼儿女亲家旧病向好,也许当他回济时还能促膝长谈。

但是,不幸还是猝然从天而降,“何期鸿影到,却是讣音来”。本来,总是盼着好消息尽快来到,而盼到的却是故人已经离开人间的讣告!希望与现实,竟然有着如此相反的悬隔,怎不让人惊悚万分,千里之外的黄易得知,李钟沛已于乾隆六十年十月二十一日离开了人世,他不能不捧讣号呼,匍匐增哀!

当人们突然接到一个亲人或好友逝世噩耗,猝不及防,有如电激雷震,昏然而懵,这时精神凝墆,由于悲痛至极,往往无语凝噎,“痛极不能语”就真实地表达了黄易此时此刻的精神状态。而当夕阳西下,进入晚间,长夜漫漫,万籁俱寂,茕茕一人,孤灯独对,这时万悲丛聚,一时袭来而又挥之不去,这种哀痛更为深沉而难挨:“夜深惟独哀”!

“谁知三月别,渺渺隔泉台”。“泉台”,又称“泉下”“泉壤”,指墓穴。唐代诗人岑参诗《河南尹岐国公赠工部尚书苏公挽歌》:“夜色何时晓,泉台不复春”中的“泉台”,就是这种用法。黄易这两句诗并不难懂,但其中有一个问题,即黄易在这一年闰二月因老母去世,离开济宁归杭丁忧,到同年十月得到李钟沛逝世的讣告,其间有八个月的间隔,为什么却说“三月别”呢?这里有一个关乎律诗格律的问题。在黄易这首律诗中,“谁知三月别”这一句,其平仄声的排列应是“平平平仄仄”。而在我国古音韵中,从一到十这十个数字,除“三”是平声以外的九个数字全读仄声,而且在律诗里,除忌“孤平”是铁律之外,也特别重视“三字尾”的平仄,多数情况下不准出现三仄调,更不必说三平调了。如果黄易这句诗改成“谁知八月别”,则其三字尾“八月别”的平仄就变成“仄仄仄”了,因为“八”是个仄声字,这就叫拗句,成为律诗之忌。所以深谙律诗格律的黄小松无可选择,只好用这个唯一的“三”字,而且“三”字还有一个义项是“多数”的意思,而今我们还在说“三令五申”,三与五都指多次,何况,八个月的间隔,在他顷刻间得知老友逝世的消息时,也觉得人生实在太短暂了,哪里想到这么快,他就离开了人间!所以我们在今译中把“谁知三月别”中的“三月”译成了“几个月”。

悲痛稍稍平静下来以后,黄易就进入他与李钟沛长期友谊关系,其中也渗透着他对自己艰辛历程的酸苦回忆与感叹,最后,预想到回到济宁时的情境。“济上勾留久,论文廿载深”。济,又作泲,济水,水名。古与江、淮、河并称四渎,后下游为黄河所夺,此处以“济上”作为济宁的代称。黄易好友,曾以兖、沂、曹、济道观察兼运河道台的孙星衍(1753—1818)有《泲上停云集》,泲上,也是济宁的代称。他在济宁的朋友王宗敬说黄易“于乾隆戊戌年(1778)到济”,1778年到1795年共17年,因为是写诗,此处只能用“廿载”,即二十年。这两句说自己来到济宁后与李钟沛交往、讨论学问,已快二十年了,情深意笃。

下两句接着具体说明他们情谊的深厚,“多君重义气,愧我太清贫”。这个“多”字,有“推重”“赞扬”的意思。如《韩非子·五蠹》:“以其犯禁也罪之,而多其有勇也”一句中,“多”字就有肯定、表扬、夸赞一类意思。“多君重义气”,看来,李钟沛是个义气凛然,乐于助人的人,黄易自己则从李钟沛那里得到了实实在在的帮助:“愧我太清贫”。黄易说自己“太清贫”,并没有夸大其辞,从王宗敬的记录中我们知道,黄易当时是受到他上司的资助,“由川运例捐从九品”,清代不列入九品之内的官称为“未入流”。最后,黄易升到正五品,与济宁直隶州知州同一品阶,年俸银80两,但须知,他做运河同知的时间并不长,且遵循慈母的教导:“无忘清白家风也”,两袖萧然。况且,此时他家口十数人,尤其是他一生钟情于金石,数达五千件之多,这是要很大花销的。有时,碰到喜欢的文物,而自己又囊中羞涩,此时此刻,往往就把衣服送到当铺,换钱买回。在《跋王逸老书饮中八仙歌》中说,他在任城见到这件宋人作品,“真迹何疑?故典衣之兴又不可遏”。有时碰到比较贵重的藏品,典当衣物也买不起,那只能把沉沉的叹息留给自己。在很多时候,都是“重义气”的李钟沛掏腰包给他买下,连李家一百年后的子孙后代,都还记得这些事情,如李家后人李汝谦,于1916年,在重新以重金买回黄易最为珍贵的藏品《武梁祠堂画像题字唐拓本》后,在“得碑日记”中说:“秋盦先生为先高祖母黄太恭人(指黄易长女黄润)尊甫……其收藏金石书画半因余家资力所致”。“不道朱陈契,翻多管鲍情”。这两句说,他与李钟沛固然有儿女亲家关系,但主要的还是朋友之间的深厚感情。“朱陈”,村名。在今江苏丰县东南。唐白居易《长庆集》十《朱陈村》诗:“徐州古丰县,有村曰朱陈……一村唯两姓,世世为婚姻”。后即以“朱陈”代指儿女亲家的关系。“管鲍”,春秋齐管仲与鲍叔牙交情深厚,仲尝言:“生我者父母,知我者鲍子也”。后因称知交友情为管鲍情。黄易与李钟沛,首先是知交,而儿女亲家关系则是次要的。实际上,他两人也真是先成为知交后又结成亲家的。李汝谦的话正好诠释了这两句诗,他写道,秋盦先生是“乾嘉间运河同知,驻济宁,与先太高祖朝议公(李钟沛)善而因以联姻者也……先朝议公独好客,南人喜收藏,尤主金石……而与小松先生以同嗜,故为最契。凡有所得,皆经商榷。即先生有所措置,如重立武梁祠等,又皆先朝议公助成之,集中挽词(指《秋盦遗稿》所收《吊李亲家作霖》)所谓‘不道朱陈契,翻多管鲍情’是也”。

黄易在得到老友噩耗并回忆了他们之间多年的交情以后,必然会想到返回济宁时凭吊李钟沛时的情境。“归来瞻繐帐,那不泪纵横”。“繐帐”,设在柩前或灵前的帐幕。日常无所不谈的挚友,在自己归杭不久,猝然长逝,当然令黄易悲哀。而当他来到死者灵前,那深藏内心的痛楚,一时之间,也就化作倾盆泪雨。这里,也渗透着他个人的惨痛心灵历程。仲兄早在十八岁时去世,他八岁丧父,而当他十五岁时却不得不随长兄到外地谋生,不久长兄因事谪戍塞外。他回来后,家徒四壁,“小松虽教读以奉养,而不能给”。随后,为稻粱谋,开始了漂泊异地、寄人篱下的幕僚生涯,后来虽得到一官半职,“其才足以大受,而志未竟,是可哀也”。居官河堧二十年,兢兢业业,却曾因“至丁未(1786)之冬,浙江粮艘十余帮,阻冻于七级闸,舵下水手乏食,君力请借帑,活万余人”而被“其他督率工员,相机剔弊”。他下边这些诗句:“何事河堤尘滚滚,半生辛苦饱风霜”,“披图只我怜君意,同是天涯负米人”,“廿年我独受知深,日暮河梁泪不禁。也欲归田归未得,片帆南去最惊心”。“河声岳色自高寒,官路艰于蜀道难”。“手障狂澜不易成,宦情浑似踏春冰”。“人到衰年厌官场,凋零师友最凄凉”,长兄客死戍所,老母刚刚去世,而今老友兼亲家又魂归泉台,自己的女儿也将艰辛备尝。此时此刻,此情此境,怎能不令他悲从中来,恸哭失声!

这是以泪水凝结成的不朽篇章,一生失意之诗,千古得意之句,哀婉动人。

吊李亲家作霖

别后怜君病,愁肠日几廻。

何期鸿影到,却是讣音来。

痛极不能语,夜深惟独哀。

谁知三月别,渺渺隔泉台。

济上勾留久,论文廿载深。

多君重义气,愧我太清贫。

不道朱陈契,翻多管鲍情。

归来瞻繐帐,那不泪纵横。