孔孟之乡网消息 目前“寄居”在国外公立博物馆的中国文物大约1000万件,其中有大量的精品,而流落在私人藏家手中的中国文物据推测为2倍于这个数字。

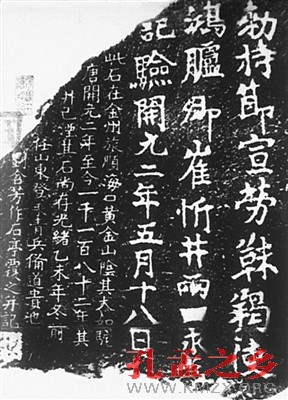

唐鸿胪井刻石碑是一块十多立方米大的驼形硕石,系唐开元二年(公元714年)“渤海归唐”册封使唐鸿胪卿崔訢途经旅顺时,在黄金山留下的珍贵文物,记载着祖国统一的历史进程,对中国东北史、民族史、文化史的研究具有重要的不可替代的文物与文献价值。遗憾的是,国宝唐鸿胪井刻石在1908年被日本侵略者掠夺,现藏东京皇宫100多年时间。

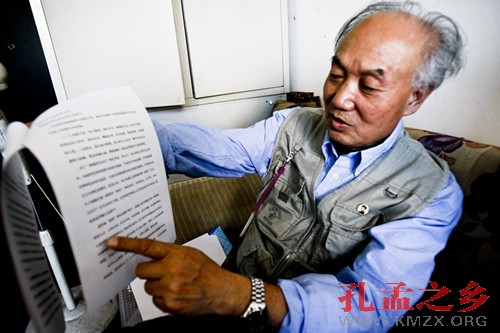

王仁富:吉林省白城人,1941年出生。东北师范大学中文系毕业, 白城师范学院原图书馆馆长教授,知名的鸿胪井刻石研究学者。

王仁富考察鸿胪井刻石遗址

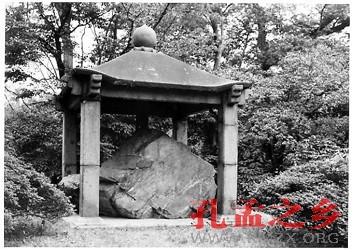

王仁富第一次考察旅顺黄金山北麓的唐鸿胪井刻石遗址,调查拍照。 在刻石的遗址,看不到祖先留下的国宝。看到的竟然是在刻石的旧址上,日本海军抢掠中国文物后,为自己建立的高大的掠夺记功碑—-“鸿胪井之遗迹”碑,这是黄金山下的又一处国耻。王仁富的心深深的被刺痛了,立下了为刻石回归贡献余生的心愿。从此他加入了唐鸿胪井刻石研究的队伍,开始了已经10多年的国宝寻访追讨之路。

致力于研究这一课题的王仁富教授爱心奉献。黄明超会长也对唐渤海国鸿胪井刻石碑的历史地位给予高度评价,他认为这个是这个流失海外最重要的文物。而从重量来讲,恐怕也是目前发现的最重的。

值得一提的是,北京语言大学研究生、日本青年学者大泽美佳表示,自己从良心出发,祈愿唐渤海国鸿胪井刻石碑有个圆满的归宿。王仁富教授说,我们志愿者把刻石回家当做一件推动中日友好的事业来做,力所能及地为中日关系的发展做出努力、策划和贡献。一旦这个愿望实现,唐鸿胪井刻石将会成为中日友好的奠基石和铺路石。大泽美佳给王仁富教授写了感动的题词,王仁富教授也回赠了唐鸿胪井刻石讲学展板,研讨会上中日友好的一幕深深地感染了大家,用热烈的掌声表示祝贺。

黄明超终身会长、现任总会长,第一次正式提出:对碑的正名,即“唐渤海国鸿胪井刻石碑”的学术肯定;以及第一次提出对“鸿胪井碑”的中国乃至全球历史地位,八个第一:即流失海外的,中国第一国宝,中华民族第一国宝,中国人的第一国宝,世界华人的第一国宝,东北亚地区包括朝鲜半岛原苏联沿海州县第一国宝,中国东北第一国宝,东北历史民族第一国宝,东北人民的第一国宝。

日本311地震三周月之际,北京许海涛、黄明超受他们的老师王仁富教授的委托,在北京发出给东京日本皇宫宫内府长官羽毛田信吾先生的信,对日本地震灾害灾民的深切哀悼和慰问,信中附上2只纸鹤为灾民祈福,捐款300元人民币。

2011年6月17日,负责日本皇宫事务的宫内厅长官羽毛田信吾,给白城师院王仁富教授复函。感谢他为日本311地震捐款叠鹤的友好慰问外,还明确无误报告了日本皇宫内唐鸿胪井碑平安的消息。

日本皇宫能够回信,出乎意料,也不乏寒暄客套之意,但是没有表现出交还和道歉的愿望,王仁富教授决心矢志不渝,继续努力。希望我们都能一起参与这项事业,这是我们共同的事业。

在这一问题的研究努力中,各界人士给于大力支持。敦化行——唐鸿胪井刻石志愿者历史文化访问团首发,温州儒商汤棋钧创立的陆昆汽车1站式服务是目前中国市场上首家提供汽车一站式服务的集团公司,就做出贡献。

愿意参与者,请联系qq群“千年刻石百年盼”:127158659

有的人说,如果真的为中国文物着想,就应该多送一些中国文物给像日本这样真正爱护文物的国家!否则就是助纣为虐,迟早遭报应!

这种疑虑是不必要的.。况且,日本抢来的东西就应该归汉了,我们相信中国文物保护环境会越来越好。

七旬教授关注“唐鸿胪井刻石”20年 倾尽家财追讨国宝

|

1000多年前的唐朝,鸿胪卿崔訢出使靺鞨,册封渤海。当他返回长安途中路过旅顺时,为了纪念这次出使,凿井两口,史称“鸿胪井”,同时留下了一块刻有29个字的“石头”。

如今,在大洋彼岸的日本东京,那块“石头”已经静静地放在那里103年;在中国吉林白城,一位70岁的老人无时无刻不关心着这块“石头”的现状。每次提起这块“石头”,老人无不眼含热泪,澎湃激昂地向周边的人讲述着这块“石头”的历史。有人曾用简短的话语概括这位70岁的教授17年的历程,“一个人,一块石头,一段历史”。

他是东北刻石研究学者

70岁的王仁富是白城师范学院教授,知名东北刻石研究学者,退休前是学院高等教育研究室主任。目前,王仁富教授是中国鸿胪井碑刻研究学术委员会委员、中国索引学会理事、崔氏历史文化研究会顾问。

1979年,王仁富在对旅顺口黄金山的“唐鸿胪井刻石”拓片上的29个字研究时,对其中的“崔忻”二字的断句,王仁富认为两个字应该是分开念,“崔”即代表人名,“忻”字应为动词。后来,他从《说文解字》中查阅到,“忻”字为开凿之意。另外,他又在《后唐书》中找到了唐朝崔氏出使靺鞨的资料,上面显示的出使者名叫“崔訢”,王仁富教授的这个研究成果已经得到了业内人士的认可。

1986年,王仁富了解到“唐鸿胪井刻石”的一些情况。从此,他的内心就再也不能平静。1994年大年初六,王仁富教授在翻看一本名叫《东北史地考略》的书籍时,想起了远在日本的“唐鸿胪井刻石”。想起这块刻石,王仁富的内心冒出了一个想法。于是,从那时起他就下定了决心,开始对这个流失百年的国宝进行深入研究和追讨。

倾尽家财追讨千年国宝

王仁富追讨国宝的想法得到了老伴的支持。从他第一次踏上白城开往旅顺的列车开始,他和老伴的工资基本全用在了他研究和追讨国宝的事业上。他和老伴没有儿女,就是在老伴去世的前夕,他也没能及时赶到老伴身边。王仁富多年的付出,终于唤起其他一些爱国人士加入到了追讨国宝的队伍之中。

2001年,北京的6名刻石回归志愿者成立了中国第一个“唐鸿胪井刻石”研究会。2003年,“唐鸿胪井刻石”研究会从民间走向高端。2004年,刻石研究会发展成全国性的研究会。2005年7月4日,“唐鸿胪井刻石”研究会两名副会长张永年、王维明远赴日本东京,探访“唐鸿胪井刻石”的现状。当时,在各方人士的努力下,日本宫内厅委托中日友好协会,将5张“唐鸿胪井刻石”的相关照片转交给了张永年和王维明。

演讲足迹遍步全国

10多年的时间里,王仁富一边参与国宝“唐鸿胪井刻石”的讨要工作,一边四处游历演讲,他希望中国的年轻一代能了解关于“唐鸿胪井刻石”的历史。

王仁富游历演讲的足迹北到哈尔滨,南至海南省,走遍了全国多个省市。其中,2009年,王仁富来到长春,在两所高校进行了两场关于“唐鸿胪井刻石”的讲座。2011年,王仁富再次来到长春,又进行了两场关于“唐鸿胪井刻石”的演讲。王仁富教授的演讲,让更多的大学生了解到唐朝的那段历史,也让他们深深地受到了一次爱国主义教育。

给日本皇宫写信获得回信

2011年3月11日,日本发生了大地震。地震发生后,王仁富教授一边对受灾的日本人民表示同情。同时,他对日本东京皇宫里的“唐鸿胪井刻石”很担心。

2011年6月11日,王仁富教授组织白城师范学院的学生,用“折纸鹤”的方式向日本受灾人民祈福。同时,他将300元人民币和纸鹤连同一封信件,邮向了位于日本东京的日本皇宫。信件的大致内容是:向日本受灾群众表达慰问和祈福。信中,王仁富表明了“唐鸿胪井刻石”研究者的身份,同时纠正了关于刻石上的文字“崔忻”的错误理解,询问了“唐鸿胪井刻石”是否受到地震的影响。王仁富说,关于询问“唐鸿胪井刻石”的信件,他已经准备了两年。

近日,王仁富教授身处外地,但一条振奋人心的好消息传来。白城师范学院的学生打电话告诉他,日本皇宫为王仁富教授的信件做出了回复。同时,白城师范学院的日籍外教吉田希将这封回信的大致内容翻译成中文,学生们用短信的方式将回信的大致内容发给了他。

回信的大致内容是:对王仁富的慰问表示感谢。听说王仁富先生有做刻石方面的研究,担心地震会对刻石造成影响。他们已经确认地震对刻石没有造成影响。信件中落款的姓名是“羽毛田信吾”,时间是2011年6月17日。

“能目睹刻石 死而无憾”

2011年6月28日14时左右,王仁富教授做客本报,向本报记者讲述了这些年他在关于“唐鸿胪井刻石”研究中的种种经历。

王仁富教授说,2004年以后的几年里,他和其他刻石研究会成员的想法大致都是,如何能够向日本皇宫讨要“唐鸿胪井刻石”。但是,日本皇宫方面只是给出了5张刻石的照片。在最近这些年的游历演讲过程中,王仁富深深地认识到,与其每天琢磨着如何让刻石回国,还不如让越来越多的中国人尤其是年轻一代了解刻石的历史,了解那段国耻,奋发努力将祖国建设强大。

另外,此次日本皇宫的回信深深地触动了王仁富教授。按照王仁富的说法,这次回信是中日双方就“唐鸿胪井刻石”的第一次信息交流,他也看到了就“唐鸿胪井刻石”进一步交流的希望。

据王仁富教授说,自从“唐鸿胪井刻石”被夺走后,日本皇宫方面不允许任何外人进行参观,甚至日本人也不准靠近。到现在为止,“唐鸿胪井刻石”已经“离家”103年了。“如果有生之年能近距离目睹刻石,我就是死了也无憾了!”王仁富叹息地说。

2012年04月29日,唐渤海国鸿胪井刻石碑研讨会在京召开

●相关资料

“唐鸿胪井刻石”

《旧唐书》上记载,崔訢于公元713年从长安出使靺鞨(都城今吉林省敦化),册封渤海。714年,崔訢到达靺鞨都城,宣读诏书。714年夏天,崔訢在返回长安的途中路过旅顺黄金山下,挖了两口井纪念此次出使,史称“鸿胪井”,在井边立了一块石头,刻上“敕持节宣劳靺羯使、鸿胪卿崔,忻井两口,永为记验。开元二年五月十八日”29字,做为渤海归入大唐版图的历史见证,史称“唐鸿胪井刻石”。刻石上的29个字,在长时间内被业内分析成“崔忻”,一直到王仁富教授的观点出现,业内才改变了这一看法。从公元713年至今,“唐鸿胪井刻石”已经经历了近1300年的历史。

日俄战争期间,日本占据旅顺以后,“唐鸿胪井刻石”引起了日军的注意。

1905年,日本特务人员来到旅顺考察刻石,次年写出调查报告,认为刻石是辽东一块稀有的唐代石碑,后将刻石搬移至日本东京。1908年4月30日,日本海军省以日俄战争“战利品”的名义将刻石献给日本皇宫。1911年,日本海军在旅顺的刻石遗址上建立了搬移中国文物的“记功碑”,也就是今天到旅顺黄金山仍然能够看到的“鸿胪井之遗迹”碑。