隋炀帝

隋炀帝杨广是隋文帝杨坚的次子,小名叫阿糜,隋朝的第二个皇帝。他在位十三年,开通了大运河,击溃了突厥、高句丽、契丹等国,阔江五万里,发明了科举制度,是一位非常有才能的君王,但也是有名的暴君。

隋炀帝继位后,为了解决都城长安的漕粮运输,加强对南方的控制,自大定元年开始,陆续开闸以东都洛阳为起点,北京和杭州为南北终点的通济渠、永济渠和江南运河。由于当时的条件限制,挖掘运河完全靠人工完成,修河民工过着极为悲惨的生活。相传,隋炀帝派遣酷吏麻叔谋主管修河,强制天下十五岁以上的男丁都要服役,共征发了360万人。同时又从五家抽一人,或老或少,还有女的,隋炀帝还派了五万名彪形大汉执行杖刑,不到一年350万人就死了250万人。

传说隋炀帝当上皇帝之后,一天到晚和妃子们赏花饮酒,在都城长安住烦了,就想搬到洛阳去。他听说江南风景秀丽,美女如云,又想到江南玩玩。

这时候有个大臣溜须拍马,给隋炀帝出主意,若骑马坐轿去江南,不仅路途遥远,而且一路颠簸,龙体怎能受得了,不如乘船到江南,既平稳又舒坦,还能欣赏两岸的风光。

隋炀帝听后连连叫好,可是哪有一条现成的河啊,从北方流到南方?

贪图享乐的隋炀帝于是下了一道圣旨,从陆地上开一条大运河,由洛阳一直流到江都(苏州)。再用金子造一条龙船,要豪华得像水上的大宫殿,一路舒舒坦坦地走。

庞大的挖河工程开始了,凶恶的士兵到处抓人做苦工,几百万人像牛马一样辛苦地挖泥土,搬石头,打木桩,好些人因为日夜泡在水里,腿都泡烂了,却不能休息,每天都有无数的民工不是累死就是病死。

大运河仿佛是一条恶龙,一寸寸的往南延伸,一日日地吞掉民工的生命。

传说大运河开到了济宁后,发生了一件怪事,这天早晨,一个工头慌慌张张的向监督大臣报告:“前头一座小庙,庙后面是一座千年古墓,听说古墓里埋着一个成仙的隐士,我们运河的工程最好是绕开,不要招惹他!”

监督的大臣不耐烦地说:“皇帝的命令,谁敢不听,遇房扒屋,遇庙拆堂。只管开过去不管他是谁的墓。”

民工们费了好几天的工夫,又害怕又不情愿地把小庙推倒了,正要挖古坟的时候,突然“轰隆”一声巨响,古墓裂开了一个车轮大的黑洞,黑漆漆的好像直通地下,里面飘出一阵阵阴气,寒得大家头皮发麻。监督大臣心想:墓里既然埋着成仙的隐士,说不定还有什么稀奇宝贝里。如果能拿去献给皇上,岂不是升官发财的好机会?于是命令民工下去看看有没有财宝。可是谁也不敢下去。士兵开始用鞭子打民工,逼他们下去,民工里有个叫狄去邪的青年,他身体强壮,胆子也特别大,平时常和凶神恶煞的监工作对,现在看到大家受欺负,就勇敢地站出来:“别打了,我下去看看。”

士兵们用好几捆绳子,才把狄放进洞里。啊,原来洞底有一条通道。狄吸一口气,在黑暗中摸索了很久,耳畔传来了一阵“吱吱”的怪叫声,好像就在他的面前。他定睛一看,眼前闪过了一团巨大的白影,哎呀,是一只像牛一样大的白老鼠,大老鼠尖声怪叫着,两支碗口大小的眼睛,闪着凶光,刀一样锐利的牙齿,指向他的头皮要过来,狄急忙往后一退,大老鼠扑了个空,“吱吱”尖叫几声并没有追过来。

原来,大白鼠的两只腿上锁着又粗又重的铁链,无法挣脱,狄拔腿就跑,一路跌跌撞撞,突然闯进一间全是大理石砌成的房子,里面灯火通亮,亮得刺眼。正中央坐着一个红衣老道,雪白的胡子拖到地上好几尺。狄正要走过去向老道行礼,老道却喊到:“来人哪!把阿糜带来。”立即来了四个神将,吃力地把刚才那只大白鼠拽了过来,狄赶紧躲到一根石柱后面,憋住气,瞪大眼睛惊奇的看着眼前的这一切。老道士对大白鼠喝道:“可恶的白鼠精,我让你退下一身的皮毛去人间做皇帝,是让你好好治理天下,保护百姓,没想到你只顾着享乐害死那么多人……”

大白鼠恶狠狠地瞪着老道士,又举起铁棒似得大尾巴“刷刷”乱扫。

老道士更加生气,厉声喝道:“阿糜我警告你,以后你再胡来,虐待百姓,就要用白练绳勒死你!”说完,手上的拂尘一挥,一阵白雾遮住了眼前的一切。

白雾散去,狄发现只有他站在黑幽幽的地道里,什么道士、白鼠、武士都不见了。他揉揉眼睛,定定神,感觉前面有一丝光亮,就摸索着走过去,想着刚才发生的怪事,心里话:“阿糜?听说皇帝的小名就叫阿糜!”

狄没敢多想,急忙爬出洞,把自己的所见所闻,告诉了监督大臣,监督大臣听后,两眼直了一样发了呆,然后警告狄不许把这件事告诉别人。但隋炀帝是白鼠精作怪、祸害百姓的传说一直流传到今天。

当然,这只是一个传说,可是这条大运河,可真是人工挖出来的,想来是多么伟大和残忍的工作,反映了当时民间挖河的疾苦。

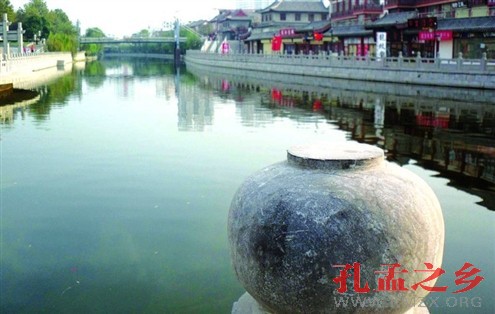

元朝建大都于燕京,为了达到南粮北运的目的,于至元二十年(公元1283年)开挖由任城(济宁)向北至须城(东平)的济州河。至元二十六年(1289年),又挖了一条东平至临清的人工河,名曰会通河,始通永济渠(卫运河),山东运河与江南沟通,成了我国南北运输的主航道。至明永乐九年(公元1411年),由工部尚书宋礼在济宁城内南部挖越河并建上新、中新、下新三闸以调节运河宣泄。同年又大规模疏浚济州、会通两河,万历四年至永乐十三年(公元1415年),统称会通河。至此,运河船只南往淮河驶向江南杭州,北通临清入卫运河直达北京,京杭运河全部畅通。济宁地处运河中游,为运河的南北枢纽。这时的济宁城“船舶往来,商旅辐辏”,文化发达、市场繁荣,达到了空前鼎盛时期。明朝诗人朱德润有诗“……日中贸市群物薄、红毡碧碗堆如山。商人嗜利暮不散,酒楼歌馆相喧阗……”就是当时运河繁盛的真实写照。