如果说李白是降落凡尘的谪仙人,始终有飘飘欲飞的俊逸风采,让后人钦慕不已;那么杜甫则是时代造就的真圣人,心怀天下黎民,沉重的步履踏响历史的诗弦,留下久久的回音。直到今天,我们依然欣赏着杜甫“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”的清新画面,感叹着他“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的悲悯情怀,品味着他“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的肺腑之言……

杜甫7岁才华初露,15岁便诗名远扬。唐玄宗开元二十四年(736),年轻的诗人离开长安,到兖州(今属济宁市)去省亲———其父杜闲当时任兖州司马。此后大约三四年内,他在山东、河北一带漫游,结交了不少朋友,在洛阳与李白相遇并结为挚友。直至天宝四年(745),杜甫一直过着“裘马清狂”的快乐生活。著名的《望岳》一诗便作于此期间,历来被誉为歌咏泰山的名篇,青年的热血豪情与诗人的浪漫气质在这首诗中得到绝佳的体现。诗开头一句“岱宗夫如何,齐鲁青未了”,气势宏大,壮阔豪迈,赞美了泰山高大雄伟的气势。结句“会当凌绝顶,一览众山小”,富于展望,令人感觉到诗人雄心勃勃的精神状态,它不止是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的远大抱负。诗人早年就“窃比稷与契”,常以“致君尧舜上,再使风俗淳”自任。还有如《房兵曹胡马》以“所向无空阔”“万里可横行”写马,《画鹰》以“何当击凡鸟,毛血洒平芜”写鹰,都显现出傲然凌厉之气概。

杜甫7岁才华初露,15岁便诗名远扬。唐玄宗开元二十四年(736),年轻的诗人离开长安,到兖州(今属济宁市)去省亲———其父杜闲当时任兖州司马。此后大约三四年内,他在山东、河北一带漫游,结交了不少朋友,在洛阳与李白相遇并结为挚友。直至天宝四年(745),杜甫一直过着“裘马清狂”的快乐生活。著名的《望岳》一诗便作于此期间,历来被誉为歌咏泰山的名篇,青年的热血豪情与诗人的浪漫气质在这首诗中得到绝佳的体现。诗开头一句“岱宗夫如何,齐鲁青未了”,气势宏大,壮阔豪迈,赞美了泰山高大雄伟的气势。结句“会当凌绝顶,一览众山小”,富于展望,令人感觉到诗人雄心勃勃的精神状态,它不止是诗人要攀登泰山极顶的誓言,也是诗人要攀登人生顶峰的远大抱负。诗人早年就“窃比稷与契”,常以“致君尧舜上,再使风俗淳”自任。还有如《房兵曹胡马》以“所向无空阔”“万里可横行”写马,《画鹰》以“何当击凡鸟,毛血洒平芜”写鹰,都显现出傲然凌厉之气概。

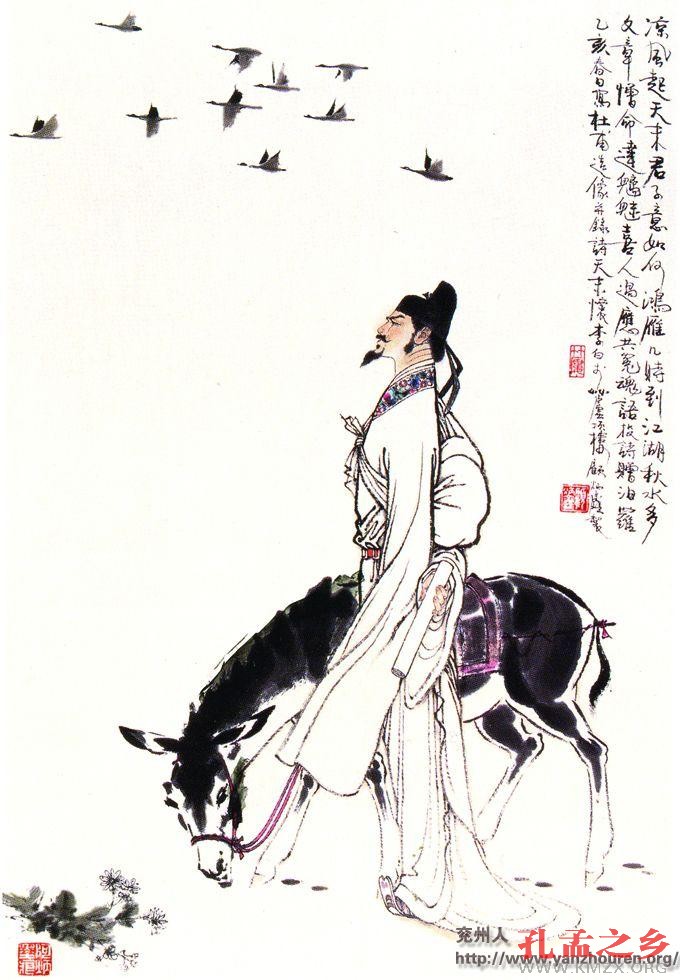

杜甫画像

不久,杜甫遭遇了唐代最为沉痛的一段历史:安史之乱。天宝后期,唐代社会虽维持着表面的繁盛,却已处处潜伏危机。杜甫透过个人的坎坷经历,看到了国家的忧患,人民的苦难。天宝十一年(752),杜甫抑制不住郁积的诗情,写下了名篇《兵车行》,他以冷峻的笔法,严肃的态度,真实地记录下人民被驱往战场送死的悲惨图景,并为那些无辜的死者发出悲愤的哭喊:“君不见青海头,古来白骨无人收。新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾!”这首诗标志着杜甫诗歌内容与风格的转变。

此后,他又写了《前出塞》九首,继续对灾难性的开边战争提出质疑;写了《丽人行》,揭露玄宗宠妃杨玉环的亲族穷奢极欲的生活;用“朱门酒肉臭,路有冻死骨”这样震撼人心的诗句概括了社会的黑暗和不合理。从此,《春望》《月夜》《悲陈陶》《悲青坂》《北征》《羌村》以及“三吏”“三别”等大量传世名篇,从诗人饱蘸忧患的笔下不断喷涌而出。“穷年忧黎元,叹息肠内热”“烽火连三月,家书抵万金”“戎马关山北,凭轩涕泗流”……在他的诗行里,我们总能看到一个神色冷峻、满面沧桑的形象,那就是诗人的影、诗人的魂啊。正因为他以深切的同情写民生疾苦,达到前人与当代所未有的深度与广度,他笔下描绘了老农、士兵、老妇、新嫁娘、负薪女子、贫苦寡妇、落魄文人等一系列下层人民形象,鞭辟入里地表达了人民的感情与愿望,才奠定了杜甫在诗坛“诗圣”的地位,也造就了他诗歌“沉郁顿挫”的特点。

正如《新唐书·杜甫论赞》所言:“甫又善陈时事,律切精深,至千言不衰,世号诗史”,杜甫诗中秉承了太史公司马迁以来的史家精神,肩负起社会责任感与历史责任感,用诗句描画着那个时代。由于他长期身居下层,与百姓接触广,又常年飘泊不定,走遍全国各地,见证了许多历史事件与社会情况,饱尝了丧乱之苦,因此能在诗中形象全面地反映八世纪中叶半个世纪的唐代历史。他不只是一个时代的观察者、记录者,他本身的遭遇是同时代的苦难纠结在一起的。

如《江南逢李龟年》里,“岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻”,诗人追忆与音乐家李龟年当年经常出入长安豪贵之家,过着丝竹缤纷的生活;“正是江南好风景,落花时节又逢君”,则写如今两人皆衰老潦倒,国势颓败,繁华早已是过眼烟云。又如《登高》一诗中写道:“万里悲秋常作客,百年多病独登台”,这两句词意精炼,含意极为丰富,叙述自己远离故乡,长期漂泊,而暮年多病,举目无亲,秋季独自登高,不禁满怀愁绪。自然之秋、人生之秋、国势之秋,在诗人笔下得到了最摧人心神的融合,其况味之深浓,千百年也化不开。另外,他的许多写景咏物诗,以诗论诗、论音乐、论书画、论舞蹈,也从多方面反映了当时的文化艺术成就,不愧“诗史”之称。

杜甫一生,以其最为自觉、最为深沉的社会意识,以其毕生精力和天赋异禀创作诗歌,把个体人格化入广阔的人生,襟怀博大,至性至情,使其诗歌在唐代达到了中国古代诗歌艺术的最高成就。因此,郭沫若给了杜甫最为恰切的评价:“民间疾苦,笔底波澜;世上疮痍,诗中圣哲。”

此后,他又写了《前出塞》九首,继续对灾难性的开边战争提出质疑;写了《丽人行》,揭露玄宗宠妃杨玉环的亲族穷奢极欲的生活;用“朱门酒肉臭,路有冻死骨”这样震撼人心的诗句概括了社会的黑暗和不合理。从此,《春望》《月夜》《悲陈陶》《悲青坂》《北征》《羌村》以及“三吏”“三别”等大量传世名篇,从诗人饱蘸忧患的笔下不断喷涌而出。“穷年忧黎元,叹息肠内热”“烽火连三月,家书抵万金”“戎马关山北,凭轩涕泗流”……在他的诗行里,我们总能看到一个神色冷峻、满面沧桑的形象,那就是诗人的影、诗人的魂啊。正因为他以深切的同情写民生疾苦,达到前人与当代所未有的深度与广度,他笔下描绘了老农、士兵、老妇、新嫁娘、负薪女子、贫苦寡妇、落魄文人等一系列下层人民形象,鞭辟入里地表达了人民的感情与愿望,才奠定了杜甫在诗坛“诗圣”的地位,也造就了他诗歌“沉郁顿挫”的特点。

正如《新唐书·杜甫论赞》所言:“甫又善陈时事,律切精深,至千言不衰,世号诗史”,杜甫诗中秉承了太史公司马迁以来的史家精神,肩负起社会责任感与历史责任感,用诗句描画着那个时代。由于他长期身居下层,与百姓接触广,又常年飘泊不定,走遍全国各地,见证了许多历史事件与社会情况,饱尝了丧乱之苦,因此能在诗中形象全面地反映八世纪中叶半个世纪的唐代历史。他不只是一个时代的观察者、记录者,他本身的遭遇是同时代的苦难纠结在一起的。

如《江南逢李龟年》里,“岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻”,诗人追忆与音乐家李龟年当年经常出入长安豪贵之家,过着丝竹缤纷的生活;“正是江南好风景,落花时节又逢君”,则写如今两人皆衰老潦倒,国势颓败,繁华早已是过眼烟云。又如《登高》一诗中写道:“万里悲秋常作客,百年多病独登台”,这两句词意精炼,含意极为丰富,叙述自己远离故乡,长期漂泊,而暮年多病,举目无亲,秋季独自登高,不禁满怀愁绪。自然之秋、人生之秋、国势之秋,在诗人笔下得到了最摧人心神的融合,其况味之深浓,千百年也化不开。另外,他的许多写景咏物诗,以诗论诗、论音乐、论书画、论舞蹈,也从多方面反映了当时的文化艺术成就,不愧“诗史”之称。

杜甫一生,以其最为自觉、最为深沉的社会意识,以其毕生精力和天赋异禀创作诗歌,把个体人格化入广阔的人生,襟怀博大,至性至情,使其诗歌在唐代达到了中国古代诗歌艺术的最高成就。因此,郭沫若给了杜甫最为恰切的评价:“民间疾苦,笔底波澜;世上疮痍,诗中圣哲。”

济宁兖州少陵台

相关链接:济宁兖州少陵台和杜甫的关系

少陵台是山东省兖州八景之一,位于济宁兖州九州大道中段(原少陵西街)。

唐代大诗人杜甫晚年自称“少陵野老”。唐开元二十年春,杜甫贡举下第,是时杜甫的父亲杜闲正在兖州司马任上,杜甫由洛阳来兖州省父,以后并于此寓居。按其《壮游》诗:“峙下考功第,独辞京尹堂。放荡齐赵间,裘马颇清狂。快意八九年,西归到咸阳。”可知杜甫下第后即来兖州。

杜甫《登兖州城楼》诗云:

东郡趋庭日,南楼纵目初。浮云连海岱,平野入青徐。

孤嶂秦碑在,荒城鲁殿余。从来多古意。临眺独踌躇。

明初,朱元璋第十子朱檀封为鲁王,藩兖州。兖州城南扩,为纪念杜甫,在杜甫登楼处城墙保留一段,改建成台,遂称少陵台。为兖州八景之一,谓之“南楼夕月”,南楼遗址土基——少陵台,现为兖州市重点文物保护单位。近年,在台周围以砖砌墙,加以保护,可供登临。