你不要以为这是一座普通的石拱桥,其实它是京杭大运河济宁段保存最好最完整的一个古老的船闸——通济闸。2011年6月,国家文物局大运河申遗预备名单遴选现场考察组,对市中区申报的遗产点进行了现场评审,通济闸与天井闸、东大寺3处遗产点被立即列入大运河申遗预备名单,足见通济闸的重要的文物价值。与之同时入选的还有天井闸,天井闸又名会源闸,俗称大闸口,始建于唐武德七年(624年)。重修于至元三十一年(1294年),是运河济宁段名气最大的闸,不过该闸仅残存闸墙下的闸基,及部分雁翅(现在称为翼墙),其完整程度与通济闸已不可同日而语。

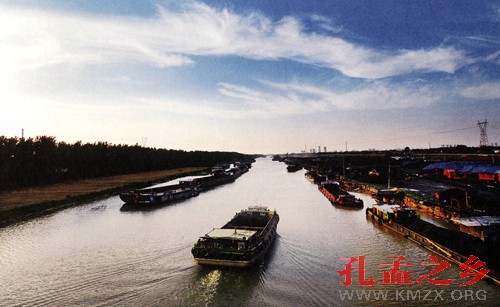

世界上最长的运河京杭大运河的济宁段,开凿于元代至元年间,距今已有720多年的历史。这段运河北起梁山县,流经汶上、嘉祥、任城、中区、微山六个县区,长达

《据山东古运河船闸表》记载:通济闸建于明万历十六年,即公元1588年,位于元代济州运河上(济宁至东平段)距离上闸天井闸和下闸寺前铺闸皆30里,而非俗语所说“上十三里、下十三里”。光绪二十七年(公元1901年)清廷下令漕粮折银,运河停运,运河山东段的50座船闸全部废弃,这些船闸在停运后的百余年的沧桑风雨中或毁于炮火或毁于社会运动或被私人偷拆用于垒墙垫院,大多坍塌残断,随雨打风吹而去,湮没在历史的长河里。其中不乏一些处于重要枢纽地位比较有名气的闸如任城闸、天井闸、安山闸、南旺闸、南阳闸、夏镇闸、韩庄闸、台儿庄闸等。通济闸地处城郊僻乡,名气不如以上各闸响亮,地位不如以上各闸重要,但却历经明清王朝的更迭、民国时期的动荡、共和国风雨的洗礼,经424年的沧桑变化,竟然独善其身地静默于古老的运河之上。让我们不得不深思该闸保护完好的原由。

是日,天朗气清,惠风和畅,我们站在通济闸桥上,向南望去,只见一条古水空寂落寞地蜿蜒向南,两岸稀疏地夹着一些苍槐古柳,似乎在诉说着什么。闸的北面,古运河河床已干涸见底,里面杂乱地栽种着些杨树,再往北河床便消失在万里平畴之间,消失在零星的村落之间,消失在纵横交错的公路之间,我们不得不惊叹古人建闸选址之精准。翼墙巨大的青条石间生有几株灌木,翼墙旁边的几丛枯黄的葭苇在和煦的春风里摇曳,葭苇的根部已生长出碧绿鲜嫩的芦芽,显露出春天的生机。

看着从桥闸上荷锄而归的农民抑或骑着电车来往的路人,我终于明白通济闸400余年而不废的缘由了。那就是它始终在为民所用,始终在为民服务,作为闸的时候它为运河服务,为运河上来来往往的粮船商船服务,兢兢业业、恪尽职守;运河停运后,在清光绪年间改闸为桥,初为木桥,民国六年改为石桥。1966年文革时期加固桥面更名为“建设桥”,便利两岸人民的来往,为运河两岸居民的通行服务,栉风沐雨、矢志不移。让人难以置信的是,在1966年文化大革大搞破四旧的时侯,很多文物古迹遭到毁灭性的破坏,该闸不仅没有破坏反而得到有效的修整和保护。可见为民所用为民谋福利所起到的巨大作用。如果有一日大运河申遗成功,通济闸将成为一处世界级的文物古迹,它将名垂青史,为世人所仰慕,我们期盼者这一时刻的到来,其实这也是通济闸默默为民服务所应得的荣誉。