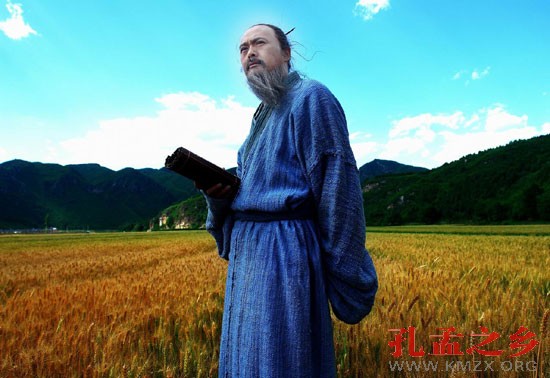

孔子,春秋末期的思想家和教育家,儒家的创始人。孔子集华夏上古文化之大成,在世时已被誉为“天纵之圣”、“天之木铎”,是当时社会上最博学者之一,并且被后世统治者尊为孔圣人、至圣先师、万世师表。

但读贵报“岁月”版不久前发表的《孔子的平民意识》一文,我却颇有同感。的确,“读《论语》,你可以感到孔子是个思想家、教育家,但笔者认为孔子首先是一个俗人、一个平民、一介布衣。”

“温而厉,威而不猛。”这是《论语》中对孔子的形象的描写。《论语》中还记述了孔子的调侃及狡狯的一面。“岁月”版不久前发表的《朱熹注解“子见南子”的荒诞》一文中就记述了这样一件有趣的事情:一次孔子去见卫灵公夫人南子,子路知道后不高兴。孔子连忙发誓说:“我若有不当之处,天厌弃我,天厌弃我。”《论语》中还有这样一件事情,孔子的一个叫冉求的学生竟然为虎作伥地替季氏搜刮民财,孔子听后,义愤填膺地宣布:此人“非吾徒也”,大家对他“鸣鼓而攻之可也。”在这两件事情中,孔子那种急于表白的神态,活脱脱一个真实的凡夫俗子的样子。

但孔子的“俗”,绝没有仅仅停留在世俗的层面上,而是以“大雅”“平民意识”垫底的俗。

有一次,孔子的朋友死了,没有人给他送终,孔子就说:“由我来给他料理后事吧。”还有一次马棚失了火,孔子只急急地问:“伤了人没有?”而并不先问马的情况。他的学生伯牛得了重病,孔子赶忙去慰问。临别时依依难舍,人已到了门外,又折返身来,隔着窗子紧握着伯牛的手,唏嘘再三。有人问孔子为什么他会那么多技艺,孔子毫不掩饰地说:自己少时低贱,因此才会那么多技艺。还补充说,另一个原因,是不曾被重用。这一切,使人们几乎忘记了面对的是孔圣人,而是一个好心眼儿的实话实说的老孔。

冯友兰说过“中国哲学有一个主要的传统……这个传统就是求一种最高底境界。这种境界是最高底,但又是不离乎人伦日用底。这种境界,就是即世间而出世间底。这种境界以及这种哲学,我们说它是”极高明而道中庸””。

孔子既是思想上的“圣人”,更是生活中肉体凡胎的俗人,孔子因为他实在的人生,而使他的思想在我们的心中变得可信又可靠。他真正做到了“极高明而道中庸”。