孔孟之乡网消息 2月5日,一百多名来自广州、肇庆、佛山、南海等地的孔子后裔,一起聚集到岭南孔氏发源地——韶关南雄市油山镇平林村,共同商讨修复岭南最古老的孔林书院。

岭南孔氏的发源地

平林村是岭南孔氏的发源地,位于韶关南雄市北部、距离市区30多公里,这是一片四周环山的小盆地,面积约3平方公里,山青水秀,风光宜人,藏有广东省最早的古书院——孔林书院。

前几年在广东的孔氏族人在修族谱时,各自拿出自己的老族谱,惊奇地发现他们的始祖都是来自山东曲阜的“大成至圣始祖——孔子”,而且都来自于南雄油山镇平林村。据村中70多岁的老人孔庆和介绍,这里是地道的孔子后裔村,他们的先祖在五代十国时期,为躲避战乱而隐居于此。平林村保存有南派南雄平林孔氏族谱,对孔氏迁岭南记述得很清楚,乾隆四年,己未孟冬上浣,孔子六十七代裔孙邑庠增生毓炎为族谱撰序云:“圣祖开阙里而后,南宗孔氏盖来自三十八代戣公也。公登唐时高第,由国子祭酒节度岭南,三子温宪公侍父。节度戣祖奉诏赴阙,后值朱王造篡,宪公遂避浈昌(注:浈昌即南雄之古称)之平林。四十一代进士昌弼公依祖旧治由平林而南迁于粤。是浈昌平林发源于曲阜者而广绍番又发源于平林也。至进士闰公出守宜阳,解组时年登耄耋,于宋建隆三年创孔林书院,庙宇森严,春秋祭祀,则为平林百世不迁之宗也。”平林孔氏是孔戣之后。而孔戣是对岭南颇有影响的人物。据《新唐书·孔戣传》载,孔戣字君严,举进士,刚正清俭。宪宗时历任尚书左丞,大理卿国子祭酒。元和十三年(817年)至长庆元年(821年)拜岭南节度使,在任四年,惠政颇多,主要有四:一为“免属州逋负十八万缗,米八万斛,黄金税岁八百两”。二为戒贪暴。“先是属刺史俸率三万,又不时给,皆取部中自衣食,戣乃倍其俸,约不得贪暴,稍以法绳之。”三为禁买奴婢。“戣峻为之禁,亲吏得婴于道收育之,戣论以死,由是闾里相约不敢犯。”四为解谪士后人之困。“士之斥南不能北归与有罪之后百余族,纔可用用之,禀无告者女子为嫁遣之。”深得民望。韩愈对他的评价是:“其为人守节清苦,议论正平,年七十筋力耳目未衰,忧国忘家,用意至到如戣辈,在朝不过三数人。”随孔戣寓岭南的三子温宪,举博学明经,行实注南派。温宪仲子孔纯,字述文,“年二十三丧父,蓑麻逾礼,昼耕夜读,不惮勤苦,营创田宅,遂开平林孔氏不息之基。”由此可见,在唐后期至宋初,以平林为祖居的孔氏家族,是对岭南颇有影响的家族。

孔林书院比涵晖书院早40年

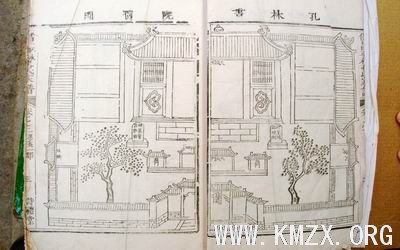

而让孔氏后裔最为骄傲的就是他们的先祖在这里创办了岭南最早的书院。据村中退休老教师孔祥栋告诉记者,目前,由史学界认同广东最早书院为北宋景德年间(1004—1007年)创办于英德南山的涵晖书院,而孔林书院较其要早40多年,故孔林书院是岭南最早的书院。乾隆十八年修的《保昌县志》《南雄府志》均载:“孔林书院,平林村。唐孔戣为岭南节度使,卒于任,季子温宪扶榇至雄,闻安禄山乱,遂家焉。建隆七年,裔孙孔闰因创书院。陈叔秀记。”陈叔秀保昌县人,南宋绍兴乙卯特科,潭州监庙。清道光四年修《直隶南雄州志·书院》记载与县、府志同。据孔氏族谱中绘的孔林书院平面图可以看出,书院为三进,后进为大成殿,内供孔子塑像,有东西两庑,中进为大成门,前进为孔林书院大门,四周有围墙。历时260多年后,南宋绍兴年间,四十七代孙孔振玉重修书院,规模有所扩大,大成殿由一层升为两层。

曾为岭南培育103名进士

据村中退休老教师孔祥栋介绍,孔林书院对岭南文化教育事业的发展起了重要作用。书院创办后,直至明成化11年(1476年)创办大中书院,在这510多年间,是南雄州唯一的书院。南雄州学始创于宋庆历四年(1044年),尚比孔林书院晚了80多年。

据介绍,孔林书院当时不仅接受本族子弟,也接受附近村庄一带人求学,一时南雄一带“耕读成风,人文蔚起”。据南雄县志记载,宋代,保昌县人口约5万,举进士103名(含特科64名),为粤北之冠。同一时期,与其相邻的江西大余县仅21名,而韶州府所在的曲江县也才23名。

另外,孔林书院当时设有夫子厅,内设孔子像。因此每年州、县官员都要来此祭孔,轿马成行,甚为庄重。直至明初州城建了大成殿,孔子像迁至大成殿安放,州、县官员才不到孔林书院祭孔。

惜字古塔教育今世子弟

然而,由于孔林书院属民办书院,生源主要来自附近村庄,财力也只得孔氏一家资助,得不到官府扶持,再加上地处偏僻山区,自明成化以后,南雄先后有官办书院四间,都在南雄城内,孔林书院相形之下日渐式微而终废。遗憾的是,由于年代久远,书院已仅从族谱及当地史籍可考。唯一见证的就是至今仍屹立在村口的惜字古塔,至今仍教育孔氏后人,珍惜字纸,认真读书。

惜字塔建于明永乐二年(1404年),据族谱记载,明代,孔氏后裔孔伯道弘扬先辈耕读精神,倡导节俭,便在书院附近建起了惜字塔。

此塔造型精巧,塔身是六角形,为三层楼阁式空心砖塔,高7.4米,基围7.2米,底层直径2.9米;塔基用花岗石所筑,塔身用青砖平卧顺砌。此塔首层用线砖砌叠出檐,南北两面距地0.8米处各开一小门,是焚烧字纸的入口;第2层塔身各面开一梅花形扇,菱角砖和拔檐砖相间;第3层塔身每面各开一圆形窗,塔顶覆盖灰色筒瓦和板瓦,塔刹为葫芦形。记者看到,有的塔砖上打印有“孔伯道公祠碑”戳记,这表明建塔时所用的砖是特别烧制的。