济宁东大寺,为大运河申报世界文化遗产重要节点之一,位于济宁市中区古运河西岸,是规模宏大的伊斯兰教寺院,古城济宁的主要建筑标志。始建于明代洪武年间,相传朱元璋为表彰有功回族将领胡大海而敕建。明天顺三年(1459年)进行重修,清代康熙、乾隆年间进行扩建,形成一处中国宫殿式伊斯兰教建筑群,“其气魄位列全国清真寺木构建筑之冠”,在全国清真寺建筑中也是罕见的,现为全国重点文物保护单位。

寺院坐西向东,面对漕运畅通的古运河,因此,又称顺河东大寺。通衢后绕是商贾云集的竹竿巷和纸坊街,交通极为方便,水上舟舰梭驶,陆上车水马龙,商闾店铺鳞次栉比,呈一片繁荣景象。最引人注目的是后殿两根高4米的石柱上,刻有一副乾隆手书对联:“渡岸前临即观水以观澜,心窍洞开窥正始;通衢后绕非可南而可北,脚跟持定觅真诠。”对运河环境、寺庙的宗旨作了全面概括。济宁东大寺具有浓厚的民族气息和地方风貌,是目前研究明清时期济宁运河文化与伊斯兰教文化概貌的实物载体。

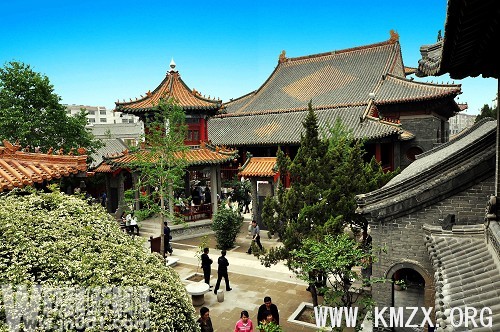

主要建筑由东西轴线排列,依次为序寺、大殿、望月楼三部分组成,建筑面积共4518平方米。序寺包括大栅门、石坊、大门、邦克楼和南北讲堂。木栅门紧邻运河,八字粉墙分列两侧。入内为四柱三楹日月石坊,门额镌刻“清真寺”三字。由坊向里便是大门三间,门为朱漆嵌金,前有石雕蟠龙抱柱,顶覆琉璃瓦。门内两侧轴对称南北二讲堂各6间,皆为硬山式建筑。院中设重檐圆顶二层,“邦克楼”是“斋月”期间专为宣读《古兰经》及召唤穆斯林“礼拜”之用。

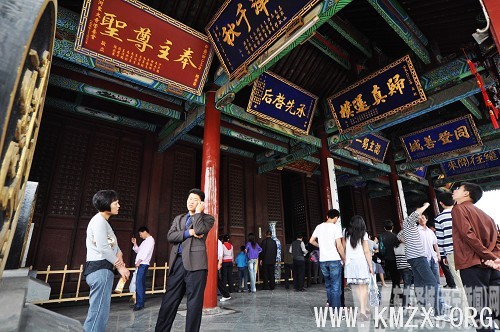

大殿,阿语称“麦思直代”,是寺院的主体建筑,由卷棚、正殿、后殿(亦称后窑殿)组成。卷棚居前,面阔5间,进深2间,前有平列檐柱,三面敞开,勾连搭于正殿前檐。正殿为单檐歇山式建筑,前置木隔门12扇,棂花木隔,由金丝雕嵌成阿文图案,门上正中悬有乾隆御笔红涂金字匾额。内置24根朱红通天木柱,承托着42间广厦的上部结构,后檐连接着阔3间、深2间的三层后殿,殿正中设有象征性的“圣笼”,上部为六角攒尖式窑顶。窑顶峰折陡峭,起伏错落,檐下斗拱罗列,翼角飞翘,顶覆黄绿色琉璃瓦,脊饰16条滚龙,中御两颗巨大圆珠,垂脊饰云龙、走兽、鸱尾等。六角楼顶上高竖铜质鎏金宝瓶,流光溢彩,俊逸辉煌,外观似有“危楼高百尺,手可摘星辰”之势。殿内装饰精致,油漆彩绘,朴素典雅。整洁宽敞的空间可容纳两千余众进行“礼拜”活动。

大殿后约6米的空间便是“望月楼”,是穆斯林“斋月”期间登高望月的地方。楼为双层,砖木结构,斗拱挑檐,顶覆绿色琉璃瓦,正脊垂脊装饰讲究,以龙凤、花卉尤精,整楼以精巧玲珑独具一格的风采久负盛名。楼北设有沐浴室,南侧原为教长居室,楼下紧接后门。后门亦为牌坊式建筑,上悬“古礼拜寺”匾额,两根石雕坊柱雕凿精湛,对舞的凤鸟有展翅欲飞之感,高浮雕的花卉图案可见匠心之良苦。与前大门的雕龙抱柱相映成趣,寓“龙翔凤翥”的祥瑞意境。

清真寺的后面,却紧靠人烟稠密的闹市区。为了与周围环境相协调,保障清真寺的美观,建筑学家们采用牌楼作后门的格局。后门楼深、阔各三间,中间设门。后门两旁八字墙外展,门前有栅栏花墙遮挡,将中央单间单楼式牌楼加以烘托。有如此富丽堂皇后门建筑的清真寺,也是仅有的。这样,在与南北运河几乎垂直的东西上百米的中轴线上,从石坊、大门、南北讲堂直到大殿,建筑高度步步升高,过渡到30米高的后窑殿才是最高处。然后逐步舒缓回落到后门牌楼,高低疏密恰到好处。布局合理,排列有序,主体突出,错落有致,浑然天成。其寺的全部建筑可说是高大巍峨,姿态动人,无论是从寺的正面即运河之东向西眺望,还是从寺的背面向东望去,都给人一种令人叹服、心旷神怡的感受。已故著名古建筑专家梁思成先生认为,济宁东大寺布局严谨,设计精巧,营造高超,集伊斯兰和我国建筑艺术为一体,给予很高的评价。