一部《大孔府》捧在手中,既厚实又厚重。说它厚实,全书35万字,洋洋数万言,纸张就有一斤多重;说它厚重,时间跨越一纪,人物描写近百,纵横捭阖,跃然纸上。这部作品有文学的粲然华章,亦有历史的忠实严谨,内容涉及政治、军事、文化、民俗等方方面面,堪称百科全书式的文史巨著。笔者读之如饥似渴,大快朵颐,又怕不求甚解,不忍猝读。如此让人“纠结”,《大孔府》魅力何在?

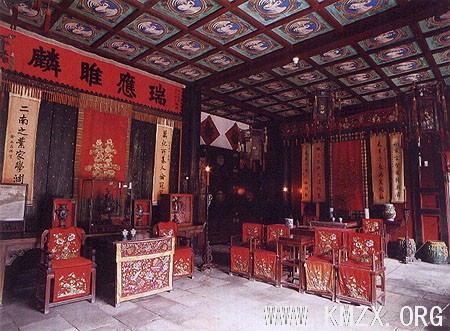

1936年孔德成、孙琪芳结婚的新房就在这里。当时许多政界要人都参加或送贺礼

孔德成与大姐德齐、二姐德懋童年合影

末代承先祖遗风

全书的主人公是孔府最后一位衍圣公孔德成,而在孔德成身上我们时时发现孔子的影子。末代衍圣公之于至圣先师,不仅是血脉的延续,更是文化的传承。

时代背景造就了二人的相似性。孔子所处的春秋时代,“天子失官”、诸侯并起,礼崩乐坏,人心丧乱。基于此,孔子“十有五而志于学”,克己复礼,宣扬仁义,奔走天下,以期挽狂澜于即倒。孔德成所处的民国时期,封建余波未平,军阀混战割据,处处暗流涌动,陈渣泛起。时代同样给了孔德成一个没有选择的选择:沿着先人的足迹,走出新的道路!

于是在个体经历上我们看到了诸多“巧合”。孔子的父母叔梁纥和颜徵在日日“祷于尼山”,最终才得孔子,祖宗的牌位前得以有了烧香磕头的人;孔令贻和陶夫人年复一年到泰山“拴娃娃”,才得到了孔德成,挽救了衍圣易人的命运。他们的迟迟不肯出生,被后人演绎成神话和传说,而在这神话传说的背后,实际上隐喻着乱世对人的压迫。孔德成年幼时和小伙伴一块玩耍,将充满繁文缛节的磕头祭祀当成轻松欢乐的游戏,分明就是司马迁在《史记》中描写的那位“陈俎豆,设礼容”的少年孔子。孔德成得知自己的身世,在生母坟前痛哭一场,继而跪求管家孔印秋:“三爷爷,请您帮帮忙,让我的亲娘和爹爹合葬吧,她一个人在这里多寂寞啊!”一个10岁的孩童此时的担当和主见,丝毫不亚于当年只身安排父母合葬事宜的17岁的先祖孔子。

经历铸就了品格。在山城重庆,敌机呼啸轰炸,别人都钻进了防空洞,孔德成却在不慌不忙地练字,他说:“天如丧斯文,我死得其所。天不丧斯文,小日本的飞机又能奈我何?”他表现出来的分明就是孔子“天之未丧斯文也,匡人其如予何,”的那种安然淡定。在异乡巧遇王献唐等故知,一同观滔滔江水、巍巍群山,感怀乱世,吟诗作对,显露的正是孔夫子所言“智者乐水,仁者乐山”的士大夫情怀。而孔德成心底铭记的是“国之大事,在祀与戎”,所以他掩藏了那份偷得浮生半日闲的安逸,更多的时候站在时代大潮的前沿,他发表《抗日宣言》、成立孔学会,古为今用讲《论语》,鼓舞抗战。《论语•八佾》:“天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎”,孔德成不期如先祖般成为“木铎”,却不惜使尽全力发出自己应有的声音。

电影《孔子》从导演、演员到编剧,可谓大手笔大制作,可与收到的效果不成正比。观众之所以不认可,其中一个很大原因在于孔子本身的难叙性。孔子曾被人供上神龛顶礼膜拜,也曾被拉下神坛随意践踏,但那都是他死后的命运。他生前那个鲜活的存在早已湮于历史尘埃,人们更多的是循着他的警训格言构筑着孔子在各自心中的形象。于是任何还原,都破不了“一千个人心中就有一千个哈姆雷特”的魔咒。而在《大孔府》里,作者另辟蹊径,正面描写孔子并未着一笔,侧面表现孔子却是不遗余力。于是,写孔德成,实际是在写孔子,我们看到了孔德成,实际也感受到了孔夫子。

家族展国运沧桑

中国自古家国同构,没有国便没有家,没有家亦没有国。千年孔府,庭院深深,虽然沉默不语,却见证了一个个朝代的兴衰存亡,镌刻了岁月的风霜。在1919到1949年间,历史又一次走在了十字路口,作者依靠宏阔的视野和细致的笔触,将孔府家族的演变与国家的兴亡巧妙的结合在一起,做了一次立体的解构。于是,这里有长焦的俯拍,让我们体味历史全局,也有微距的摄像,让我们感受生活真实。

孔府的每次变动无不与重大历史事件相关。为让还未出生的孩子袭封衍圣公,孔令贻与夫人陶氏苦心孤诣,费尽周折,居然同时给已下台的溥仪和当政的北洋总统写信请求恩准,显示了时代交替下新旧势力在当时人们心中的影响。曲阜二师学生的孔府门前请愿,“子见南子”的全国公案,围绕衍圣公封号和祭田的拉锯斗争,则是五四运动以来民主思潮和学生运动的集中体现。“三孔”等历史文物遭遇的战争浩劫让当时各路军阀的丑恶嘴脸暴露于众,孔德成大婚当日对证婚人蒋介石望眼欲穿等来的却是西安事变,七七事变后日军袭击济南,孔府为齐鲁文物的保护立下汗马功劳。如此等等。三十年历史舞台上的风云际会无不在孔府投下影像。

作为家庭中的个体,人们的生死离别、喜怒哀乐也在家与国的二元结构下更显张力。孔德成出生前后,孔府近支和南宗后人纷纷觊觎,为防狸猫换太子府第内外守护深严,大总统亲下任命书,康有为不辞辛劳来探望,一个孩子的出世闹出如此大的动静。孔令贻死后一年多才筹备好丧礼,出丧当天,各路官员士子的挽联漫天飞舞,曲阜观礼的平民挤挤挨挨,在封建时代有的人生来尊贵,死后也有享不尽的哀容。二姐孔德懋出阁,孔德成日日思念,梦中成诗:“黄昏北望路漫漫,骨肉相离泪不干”,家庭的离散让人不胜唏嘘,而这时的中国亦是满目疮痍。

不仅是生来富贵之人,那些社会底层的小人物,在历史动荡之中也散发出迷人的魅力。张姥姥虽为村妇,于孔府这门富亲戚却不谄媚图利,在日本人围困孔德成时能及时解围,最后为了保护文物和乡亲更是凛然赴义。在她身上,我们体会到了什么叫人穷志不短、机智勇敢、深明大义。还有那位泰山斗母宫的主持,与孔德成只有一面之缘,却冒着生命危险来到孔府劝其皈依佛门保全自身。在他们身上,散发的是勤劳、善良,是对命运不屈的抗争,是仁、义、忠、信等优秀的品德。

历史鉴时代发展

以史为鉴,可以知得失。《大孔府》里的这段历史距今已有六十多年,曾经的波澜壮阔已化为澄净的湖面,让我们看清过去,也照见未来。

《易经》有言:“关乎人文,以化成天下”,明确指出文化对人类社会的重要意义。《大孔府》里处处有对文化的探讨。国内军阀混战使孔庙、孔府等文物破坏严重,日军占领曲阜对历史文物却能严加保护,两相对比,反思了我们曾经对文化的漠视;日本人多次想抢夺衍圣公,企图取得文化上的名正言顺,都被机智勇敢的中国人刺破阴谋,则赞扬了我们对文化的坚守。前段时间有人要在曲阜建教堂,引出一番争论,《大孔府》早以给出了答案:洋医生给孔德成看完了病想要块地皮建教堂,被陶夫人断然拒绝。民国时期的祭孔虽然是统治者的别有用心之举,但于儒家慎终追远的文化传统的继承却是功不可没,在优秀传统文化感化人心、非物质文化遗产传承等方面都值得我们当代人学习。

顾炎武有言“天下兴亡,匹夫有责”,个体的生存系于家庭,更系于国家。古人提倡的修齐治平,不是冠冕堂皇的措辞,而是的确指出了一条实现个体价值的路径。孔德成学诗学礼,从小接受中国传统教育,成就君子之风和士大夫品格。因此,对于风雨飘摇中的孔府,他主持祭祀、编印家谱、掌管家务;对于水深火热中的中国,他化笔为振奋国人的强心剂,为刺向敌人的投枪匕首。在“国”与“家”之间,他作了一个坚定的“+”号。孔德成只是一个代表,在《大孔府》中我们看到了许多“山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍”的苦难命运,更看到了许多“国破山河在,城春草木深”的毅然坚守。

在《大孔府》里,文化的气息贯穿始终,而正是有了传统文化这个武器,个体、家庭、国家才紧密的联系在一起,虽历经挫折,却坚强不屈,历久弥坚。

一部《大孔府》,是传统文化的璀璨长卷,更是家国情怀的浩然长歌!

2011年7月5日晚

(本文作者为曲阜师范大学历史文化学院毕业生)