这是京杭大运河全线海拔最高点,被称为“水脊”;这是京杭大运河全线科技含量最高的水利工程,是古代水利建设的奇迹,它就是有着“运河都江堰”美称的南旺分水枢纽工程。

汶上县境内大运河船队

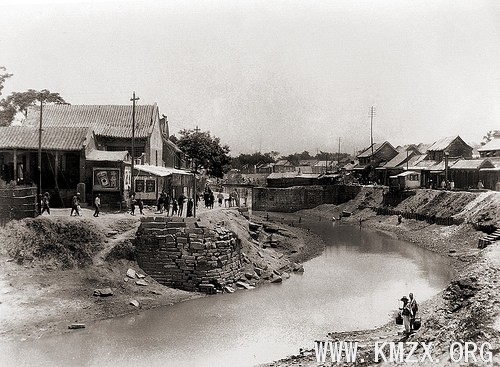

1920年的大运河南旺分水枢纽工程

一位“汶上老人”的智慧

元朝建立后,元大都的粮食和物资供应主要依赖南方,但当时的大运河很多河段都淤塞,漕船抵达大都需要水陆运输交替,费时又费力。为此,元世祖忽必烈诏令群臣,为开辟新运道献计献策。元朝水利专家郭守敬奉命实地勘查了济宁、东平、临清等地。

根据郭守敬的测量,会通河在1289年凿通了,由城坝把汶河水引至济宁,在济宁建天井闸分水,使运河的航运成为可能。不过,不知是不是郭守敬的测量出了差错——济宁的地势比南旺低,往南旺方向分水实则是“水往高处流”。结果,会通河“常患浅涩”,漕船过大则经常搁浅,造成堵塞。如此,元朝会通河的效率非常低下,漕运粮食每年仅数十万石而已。

明初漕运,河海兼行。不过,河运由于明洪武二十四年黄河决口,使得会通河淤塞了;海运则因为海贼倭寇猖獗,又兼风浪之害,致使粮船屡有亡失。明成祖时,明朝虽然已经迁都北京,但经济基础仍在江南,宫廷百府之需、官俸军食之用都由南方供给,再加上当时营建北京所需大量木材均由南方采办,“太宗文皇帝定鼎北京首务漕运”。

为了解决迁都北京带来的南北运输问题,永乐九年(1411年),明成祖采纳济宁州同知潘叔正浚通会通河河道的谏言,命工部尚书宋礼等人主持疏浚会通河。同年,宋礼调发青州、兖州、济宁等民工20余万人,历“二十旬而工成”。会通河虽然重开了,但河道水源不足影响漕运,宋礼担忧有杀头之罪,日不能食,夜不能寐,微服寻访良策,这时他遇到了白英。

在《明史》中,白英的身份都是“汶上老人”。“汶上”是县名,“老人”指他是运河上率领10个河工管一条船的头儿。“老人”白英见宋礼态度真诚,便和盘托出了自己的成套方案,建议把位于会通河道最高点的南旺镇作为分水点,引汶济运,挖引山泉,修建水柜修建戴村坝,遏汶至南旺,分水济运……宋礼听到后大喜,遂邀白英参加治运工程。

由于济宁分水点不是运河最高点,元朝常因济宁以北的运河缺水而影响漕运。而令人惊奇的是,这个郭守敬没有测出的大运河“水脊”,却被一个没有读过书的“老人”准确地找到了。“引汶济运”系统工程,开创了大运河航运史上的新纪元。

七分朝天子 三分下江南

1412年,在宋礼的支持下,白英亲手绘制蓝图,亲临现场指导施工,经过近8年的艰苦劳作,完成了南旺水利枢纽工程,即:自汶河戴村附近新开一条南北小汶河至南旺;在汶河上修建2.5公里的戴村坝,遏截汶水沿小汶河到南旺分流……

不过,由于南北地形高低不一,不同季节来水量又有大小区别,所以对来水进行科学分配就是更为复杂的问题了。所谓“南旺分水,最宜斟酌。如春月重运盛行之时,南边浅阻,则多放水往南;北边浅阻,则多放水往北。若遇伏秋水长,运河水大,重运在北则水往南放;重运在南,则水往北放。盖使水势常平(即平衡),粮船易行也”。

为了控制南北水量的分流,白英“老人”在南旺制高点建造了一个科学而合理的分水口,被后人称之为“龙王分水”。该分水口的建造,先是在小汶河与运河合流处建造石坝抵挡汶水冲击,此后在河底部建造了一个鱼脊形状的“石拨”。改变“石拨”的形状、方向和位置,即可调整运河南北分流比例,民间所传的“七分朝天子,三分下江南”便是当时分流的比例。

在宋礼与白英共同修筑时,南旺分水枢纽工程并不完善。除了用“石拨”调节分水量外,没建任何控制工程。直到明成化十七年(1481年),南旺分水口上下才建闸,控制南北分流水量,在分水口南五里建南闸(上闸)叫柳林闸,北闸(下闸)叫十里闸,建在分水口北五里处。此外,在南旺湖、马踏湖、蜀山湖和马场湖的湖堤上都建有涵洞、斗门,通过引水渠与运河相通,必要时可引水济运。

由于宋礼、白英在“引汶济运”工程方面的独创业绩,奠定了京杭大运河这条国家黄金水道,平稳运行近500年的辉煌历史,受到后人的高度评价和赞扬。宋礼能“上体国忧,下悯民困,劳心集私,广询博采”;白英则“身处岩穴而心在天下,行在一时而及万世”。清朝康熙皇帝说:“朕屡次南巡,经过汶上分水口观遏汶分流处,深服白英相度开复之妙”。

乾隆皇帝南巡六次题诗

明朝引汶水于南旺分流后,南旺就成为了漕运重镇。清朝,南旺镇曾设立汶上县南旺分县,分县衙门设有文训、武训、河标营、操标营等机构,职责是接待皇帝和过往官员,保卫河道安全,征集、统管疏浚河道的人力物力,以及征收田赋和处理民讼等。

在分县衙门前,有座山东运河乃至大运河全线最为集中祭祀众多水神的古建筑群——南旺分水龙王庙古建筑群,是为表彰宋礼、白英创修分水工程而修建的,始建于明朝永乐年间,此后相继扩建,主要建筑有龙王庙大殿、戏楼、禹王殿、水明楼、宋礼祠、白英祠、关帝庙、观音阁、莫公祠、文公祠、蚂蚱庙及和尚禅室等10余处院落。各个建筑虽年代不一,风格样式各异,但布局协调,院落交错,堪称为明清庙宇建筑的“大观园”。

据史书记载,龙王庙建筑群位居运河右岸,四座大门直冲运河,气势恢宏。在水明楼西侧假山旁有御碑亭,亭内立着清朝乾隆皇帝6次南巡,路过分水龙王庙时感慨赋诗的碑刻,其中有一首诗赞赏说:“清汶滔滔来大东,自然水脊脉潜洪。横川舜注势非迕,济运分流惠莫穷。人力本因天地力,河功诚擅古今功。由来大巧原无巧,穿凿宁知禹德崇。”

当地,民间流传着乾隆皇帝和“大和尚”的故事。有一次,乾隆南巡到分水龙王庙拜祭,寺中僧人跪拜接驾,发现有个和尚似乎没有下跪,询问后才知道这个僧人身高九尺有余(相当于2.2米),不禁自言自语道:“真是大和尚!”这和尚马上叩谢皇帝封他“大”字。清朝法律规定:凡受封一个字,国库拨银一万两。乾隆皇帝有些后悔,就想刁难这个和尚。于是,乾隆皇帝出上联:“玉皇行兵,雷鼓、云旗、风刀、雨剑、天为阵”,大和尚对曰:“龙王夜宴,月烛、星灯、山肴、海酒、地作盘”。接着又让大和尚赋词一首,对曰:“汶河水潺潺,夏意盎然,百尺高堤卧两边。亭台楼阁水中动,分水驳岸。男女同拉纤,号子声圆,顶水瞬间转顺水。东风吹起千帆过,都是粮船。”乾隆非常高兴,最终钦定了赏银。

在龙王庙大殿左侧有宋公祠,正殿中塑有宋礼雕像;两侧偏殿各有一尊配塑像,一是济宁州同知潘叔正,一是汶上农民水利专家白英。三人治运功高盖世,在汶上一带人民心中更是铭刻颇深,至今还有“宋家的河,白家的泉,潘家的闸”的故事歌谣流传。

1419年,南旺分水工程正式告竣,白英随宋礼进京复命授勋,但因劳累过度不幸呕血去世。人们纪念他的祠堂傍宋公祠而建,三楹殿内塑有白英像,称“白老人祠”,因他还被敕封为“永济神”、“白大王”,所以又称“永济神祠”和“白大王庙”。

抚去历史看真容

600多年的沧桑变迁,给南旺埋下了一段大运河的奇迹,今天,让我们抚去历史的尘埃,看它气势恢宏的真容。

汶上高度重视南旺枢纽工程的保护,2006年委托省文保中心编制了《分水龙王庙部分建筑抢修保护方案》,对分水龙王庙建筑群中宋公祠、文公祠、观音阁、关帝庙等建筑单体进行了维修。2008年,启动了南旺枢纽工程和分水龙王庙遗址的考古调查和发掘,并在现场进行了公众考古学实践活动。2010年7月,在济宁召开了大运河南旺枢纽工程大遗址保护研讨会,国家文物局局长单霁翔出席会议并作重要讲话,与会领导、专家就大运河南旺枢纽工程大遗址保护与申遗工作达成广泛共识。汶上县成立了大运河南旺枢纽工程大遗址保护与申遗工作领导小组和指挥部,加强了运河保护与申遗工作的组织领导。

为加快大运河南旺枢纽文化遗产保护总体规划的编制工作,汶上多次赴国家文物局、中国文化遗产研究院协调南旺枢纽大遗址保护规划编制工作。经过深入磋商,与中国文化遗产研究院就规划的编制达成合作意向。中国文化遗产研究院将即将全面开展南旺枢纽文化遗产的调查、勘察测绘等工作,以统筹考古遗址公园、分水龙王庙建筑群和南旺枢纽博物馆等项目建设。

2010年7月,根据国家文物局文件精神,汶上组织有关专家对南旺枢纽大遗址进行考察论证,并根据《国家考古遗址公园管理办法(试行)》和《国家考古遗址公园评定细则》等有关法规性文件要求,编制了立项申报书。国家文物局通过初审、现场考察评分、专家会议评议等程序,将南旺枢纽考古遗址公园列入第一批国家考古遗址公园立项名单,并已于10月9日向社会公布。

运河遗址公园呼之欲出

汶上县高度重视南旺枢纽工程的保护、恢复和建设。2010年,汶上加速推进南旺大运河遗址公园恢复建设,强力打造运河文化与景观遗址公园,为大运河世界文化遗产申报造就亮点。南旺分水枢纽大遗址运河文化公园,是国家运河申遗的重点建设项目,整个系统工程总投资20多亿元。

为再现这一古代水利建设的奇迹,汶上县多措并举,争取南旺分水枢纽工程通过国家立项,拨付专款建立南旺大运河遗址公园,以“运河文化”为主题,再现古运河繁荣景象。在建的南旺分水枢纽工程大遗址公园首先实施生态修复,对保护区域内美化绿化,开辟沿河道环形游览路线。其次恢复水系,调水入运,展示运河枢纽工程,再现分水壮观场面。此外,恢复分水龙王庙等古建筑群,建设南旺分水枢纽博物馆,通过沙盘、多媒体、三维动画等多种高科技手段,充分运用声、光、电等现代科技手段,融合运河历史文化,将枢纽工程的昔日风貌生动地展现在世人面前。

项目建成后,南旺镇将成为一个集考古、休闲、观光、体验、娱乐为一体的园林式独特公园,对于展示运河文化、保护文化遗产、改善群众生产生活条件、拉动地方经济发展具有重大意义。

水工科技馆即将对外开放

2010年8月,汶上成立了大运河南旺枢纽工程大遗址保护与申遗工作领导小组和工程建设指挥部,先期投入3000多万元,进行了驻地拆迁建设,开工了重点项目工程。投资上千万元的大运河南旺枢纽水工科技馆。

大运河南旺枢纽水工科技馆是一座以南旺枢纽科技成就为主题的展览馆,旨在全方位、多角度地收藏、保护、研究大运河南旺枢纽水工科技,反映和展现大运河自然风貌和历史文化。科技馆占地约5000平方米,建筑面积3400余平方米,造型独特,以开放式的格局,将文物史料与高科技巧妙结合。其中,水工模型长50米,宽7米,旨在通过物理模型方式全方位展示古运河曾经的繁荣景象以及南旺枢纽工程的科技含量,力求使观众能身临其境地体验大运河悠久深厚的文化内涵。

目前,大运河南旺枢纽水工科技馆基础施工已完成,正在进行主体建设,水工模型也正在进行后期制作,6月11日中国文化遗产日前对外开放。

孔府大宗户孔令忠先生收藏的大运河汶上南旺分水龙王庙香炉,近日面见市民。据说,这一香炉是南旺分水龙王庙珍贵的历史文物,造于光绪年间,解放后由孔先生收于民间。